د. بومدين بوزيد[1](*)

تفجر الصراع على أرضية الرموز المشتركة في الجزائر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكان الاستحواذ آلية ثقافية وسياسية، بدأت منذ أن استولت على السلطة زمن الاستقلال مجموعات باسم الشرعية الثورية، ونفضل هنا لفظ “الاستحواذ” وليس “الاستيلاء”، “فاستحوذ” في اللغة العربية بمعنى ضمّ الشيء إليه وتغلب عليه، أو ضمّ الثوب ولم يفته شيء، وفي القرآن الكريم جاءت مقرونة بالشيطان والمنافقين، كقوله تعالى: ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾ (المجادلة 19)، وفي آية أخرى على لسان المنافقين: ﴿ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين﴾ (النساء 141) هكذا اللفظ في القرآن الكريم مقرون بالشيطنة والتلبس والنفاق والغلبة التي لا تكون شريفة وواضحة، وعند النحويين: استحوذ خرج عن الأصل. وهنا نستخدم لفظ الاستحواذ لما يتداعى من معان لها علاقة بالذي نتحدث عنه، أما الاستيلاء فهو من الولاية والوصول للغاية، وقد يكون الاستيلاء شرعياً وأخلاقياً.

تفجر الصراع على أرضية الرموز المشتركة في الجزائر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكان الاستحواذ آلية ثقافية وسياسية، بدأت منذ أن استولت على السلطة زمن الاستقلال مجموعات باسم الشرعية الثورية، ونفضل هنا لفظ “الاستحواذ” وليس “الاستيلاء”، “فاستحوذ” في اللغة العربية بمعنى ضمّ الشيء إليه وتغلب عليه، أو ضمّ الثوب ولم يفته شيء، وفي القرآن الكريم جاءت مقرونة بالشيطان والمنافقين، كقوله تعالى: ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾ (المجادلة 19)، وفي آية أخرى على لسان المنافقين: ﴿ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين﴾ (النساء 141) هكذا اللفظ في القرآن الكريم مقرون بالشيطنة والتلبس والنفاق والغلبة التي لا تكون شريفة وواضحة، وعند النحويين: استحوذ خرج عن الأصل. وهنا نستخدم لفظ الاستحواذ لما يتداعى من معان لها علاقة بالذي نتحدث عنه، أما الاستيلاء فهو من الولاية والوصول للغاية، وقد يكون الاستيلاء شرعياً وأخلاقياً.

يذهب الاستحواذ في دلالته نحو التعدّي والظلم، أي اقتراف المنكر بمعنى “لاأخلاقية ولاعدالة المستحوذ”، هذا التعدي واللاعدل، عندنا، يأخذ ثلاثة ِأشكال، وهي في الوقت نفسه أنواع، أقصاها الظاهر الاستحواذ على المال العام، ولكن هناك استحواذ على الرمز المشترك الشعبي والاستحواذ على التاريخ، وهي أنواع تبرز تجلياتها في الصراع على السلطة والحكم والثروة. غير أن بعضها يمكننا أن نحاكمه ونعاقبه، كالاستحواذ على المال العام أو ممتلكات الغير، ولكن الاستحواذ على التاريخ والرمز والقيم الشعبية المشتركة والدين يصعب علينا تجريمه، وقد يكون الصراع معه على الأرضية نفسها، بمعنى أن الذي يجابه هذا الاستحواذ قد يلجأ هو كذلك إلى أن يستحوذ ويدعي ملكيته لرمز ما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد ينتهي هذا الصراع حول القيم المشتركة، أو بتعبير ماكس فيبر “الرأسمال الرمزي”، إلى حالة دموية مثل ما كان عليه الحال في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، إذ لجأ التيار الإسلامي الجهادي، الساعي لقيام الدولة الإسلامية، إلى احتلال المنبر كرمز، والآية القرآنية كسلطة إلهية وقانونية، في مواجهة السلطة التي تأسست هي الأخرى في الجزائر، بالاستحواذ على التاريخ وسمّته الشرعية الثورية.

كان صراعا بين رمزين، بين شرعيتين، بين أزواج تناحرية لا غية: كفر وطغاة وعلمانيون؛ صفات هي أسلحة فتاكة يستخدمها المستحوذ الجديد المعارض ضدّ السلطة، وهو صراع يأخذ مداه حين تحاول السلطة، كذلك، الاستحواذ على القيم نفسها، من احتلال المنبر، أو التدخل في شؤون الأحوال الشخصية. غير أن المصالحة التي هي قول بتجاوز الصراع على الرمز واستغلاله لقهر الآخر وضمه بالإكراه، مازالت تحتاج لمسافة ونفس آخر.

وهناك استحواذ آخر لا ننتبه إليه، وقد لا نرى خطره على مستوى تشويش التواصل، وخرق النسيج الاجتماعية والعلاقة مع التقاليد، وهو ما يتمّ على مستوى الثقافة والقيم الشعبية، فمثلاً حين تصرّ الحركات الأمازيغية على احتفالية السنة البربرية وتمارسها كتقليد شعبي ترسخ منذ قرون وتعطيها الصبغة العرقية والسياسية، في حين أن بعض المؤرخين يرون أن القصص المروية عن انتصارات بربرية على الفراعنة هي من نسيج الخيال، تجعلنا ندع ذلك للبحث العلمي والتاريخي[2].

إن في ترسيم التقاليد الشعبية والرموز المشتركة خطرا على التواصل التاريخي والالتحام، كما أن مرض العرقية والجهوية والتعصب اللغوي يزيد من الصراع، ويؤدي إلى خلق ثقافة مشوّهة لدى المواطن، وقد تحولت بعض مدننا إلى احتفالات بشيوخها وأوليائها، الذين لم يكونوا ينتمون إلى الحدود اللغوية والاقليمية التي يريد هؤلاء حشرهم فيها، فالغوث بومدين الصوفي مثلاً، هو أندلسي أقام بالمغرب الأقصى ودرّس ببجاية، ثم وافته المنية بتلمسان التي لم يقم بها يوماً في حياته، وأقام بها دهراً في قبره. وكذا الأمير عبد القادر الجزائري الذي لم يكن مُلكاً لأحد، لا لأحفاده الذين صار بعضهم موالياً للأتراك، وبعضهم الآخر لفرنسا يتلقى منها المنح والأموال؛ فالأمير عبدالقادر تراث عربي مشترك.

وهناك آخرون كمحيي الدين ابن الأمير الذي عاد إلى الجزائر خفية من والده وشارك في مقاومة الشرق الجزائري؛ و محمد الهواري الوهراني الصوفي، من علماء القرن الرابع هجري، كان يتحدث الزناتية “البربرية” المحلية والعربية، ولم يجد حرجاً في أن يكون مسلماً عربياً بالمعنى الحضاري، وكان يتألم للاعتداءات الإسبانية على سواحلنا. ولم يكن الشيخ أحمد بن يوسف الملياني من مليانة – غرب الجزائر العاصمة حوالي 180كلم – وانتهت حياته بها.

هذه أمثلة عن شخصيات صنعت ثقافتنا الدينية والشعبية ولم تكن مسجونة بالذي نحن مسجونون به اليوم من العرقية العفنة والجهوية المريضة وشيطنة الاستحواذ على ما هو مشترك بين الجميع. إن معارك التغلب وضمّ المشترك سياسياً وثقافياً منذ الاستقلال، تغيب عنه شرعية العقل والديمقراطية، وهما ليسا رمزاً ومذهبية وقدسية، وقد يمنعان التعدّي والاستحواذ سواء أكان باسم القانون أو العرق أو الجهة. سنحاول الاقتصار هنا خطاب الجبهة الاسلامية للإنقاذ الذي كان صراعياً ومواجها لشرعية تاريخية قامت على أسسها السلطة في الجزائر، وأعطت هذه السلطة قراءة وتأويلاً خاصاً بها للعربية وللإسلام وللقيم المشتركة.

نهوض الحركة الإسلامية

لفتت الحركة الإسلامية في الجزائر الانتباه إليها مع أكثر مع أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الدامية 1988، والتي شكلت تغيرا سياسيا وانتقاليا من اللاتعددية الحزبية، إلى تعددية حزبية رسمية، ضمنها دستور جديد تم الاستفتاء عليه في فبراير (شباط) 1989، وعدل فيما بعد باستفتاء آخر.

كان الظهور العلني للإسلاميين قبل هذا التاريخ، أي مع التجمع الشهير بالجامعة المركزية (12/11/1989)، الذي أشرف عليه ثلاثي له حضوره القوي في وسط الحركة الإسلامية، من حيث التنظيم والتوجيه والتنظير، وهم : أحمد سحنون[3] ، عباسي مدني[4] ، عبد اللطيف سلطاني[5].

يشوب الكتابة عن الحركة الإسلامية بالجزائر نقص بالضرورة لأسباب موضوعية، تتعلق أساسا بالتعقيد في تطور هذه الحركة – خصوصا- منذ أحداث 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وكذا بعد دخول بعض اتجاهاتها في صراع دموي مع السلطة. إن التجربة الديمقراطية القصيرة – التي يعاد اليوم تصحيحها من خلال تشريع قوانين تمنع إستخدام الدين واللغة والجهة والعرق في العمل السياسي – أعطت إفرازا وزخما متنوعا للتعبير الديني السياسي، يصعب حصره وضبطه وفهم آلياته، كما أنها منذ سنة (1992) حلت أكبر تشكيلة دينية سياسية في الجزائر، واستمرت هذه التشكيلة – الجبهة الإسلامية للإنقاذ – تصدر بياناتها وجرائدها سريا في الداخل ولها هيئتها التنفيذية في الخارج.

إن هذه البيانات مرجع ضروري لمعرفة تطور المنحى السياسي والفكري لهذا الإتجاه من الحركة الإسلامية، وقد حصلنا بالكاد على وثائق سرية ممنوعة غير كافية، لرصد المرحلة الحالية لهذا الاتجاه. كما أن هناك سببا آخر يتعلق بقلة التأليف من طرف شيوخ ومناضلي الحركة الإسلامية بالجزائر، إذا ماستثنينا ما كتبه “مالك بن نبي” (1905- 1973) وعبد اللطيف سلطاني وعباسي مدني، كما ظهرت في السنوات الأخيرة بعض المذكرات كمذكرات بوكليخة، لذلك تبقى هذه الجرائد ومجلات أحزابها مصدرا سياسيا في عملية المتابعة والمناقشة والنقد والتقويم[6]، وحتى هذا المصدر يعد حديثا ولفترة قصيرة تعود إلى بداية التعددية الحزبية والسياسية مع الاستفتاء على دستور فبراير (شباط) 1989.

أما ما كتب عن هذه الحركة فيمكن حصره في النقاط التالية:

– مؤلفات إنطباعية تسجيلية سواء من داخل هذه الحركة أو من خارجها.

– مؤلفات تمجيدية يطغى عليها السرد التاريخي لهذه الحركة وهي من تأليف داخلي.

– مؤلفات يطغى عليها التحليل الغربي لهذه الحركة، أو تستخدم نفس الرؤية والاستنتاجات، التي توصل إليها باحثون درسوا الحركة الإسلامية السياسية في بعض دول الوطن العربي (أقصد هنا ما يكتبه الباحثون الجزائريون).

سنحاول هنا لفهم طبيعة تفكير الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكيفية طرحها للحل ورؤيتها للهوية؛ الاعتماد على نصين أساسيين: كتاب (أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي) للشيخ عباسي مدني، الذي لقي رواجا وتأثيرا في أوساط مناضلي هذه الحركة، مثلما كان لكتاب (معالم في الطريق) لسيد قطب (1906- 1966) نفس التأثير بمصر، والبرنامج السياسي والفكري الذي أعلنته الجبهة الإسلامية في بداية خوضها للصراع السياسي والانتخابي. أما نصوص علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة، التي كانت أشبه بقاذفات نارية، وهي فتاوى ألهبت بالخصوص الحركات المسلحة على مدار عشر سنوات، فسنؤجلها لمناسبة أخرى[7].

من الوعظ إلى الجهاد

يمكن تمييز أربعة مراحل مرّت بها الحركة الإسلامية السياسية في الجزائر وهي:

1- مرحلة النشأة والتكوين (1952- 1976):

وهي مرحلة التأثر بالحركة الإخوانية المصرية، بدأت مع وصول البشير الإبراهيمي (1889- 1965) في الخمسينيات إلى مصر وتوطيد علاقته بالإخوان، ثم حدث تباعا هذا الإتصال من خلال بعثات كانت تشرف “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين” على إرسالها إلى مصر، وهي مرحلة تعرف بتأسيس أول تنظيم بعد الإستقلال سمي “جمعية القيم” (تأسس في9/3/1963 وحـلّ يوم 22/09/1966). كما عرفت هذه الفترة نشاطا مكثفا “لمالك بن نبي”، من خلال حلقاته الفكرية التي كان يعقدها في بيته.

2- مرحلة الصدام مع السلطة (1976-1982):

وهي المرحلة التي سبقتها معارضة لـ”الثورة الزراعية” التي أقرها نظام الراحل “هواري بومدين”، وقانون الأسرة ، واشتد الصراع أكثر مع مناقشة ميثاق 1976، والذي تلته حملة من الإعتقالات مسّت شخصيات إسلامية كالمرحوم محفوظ نحناح.

انتهى هذا الصدام بتجمع في “الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة” يوم 12/11/1982، أشرف عليه شيوخ وزعماء هذه الحركة، تلته موجة من العنف والاعتقالات، وانتهت هذه الموجة بظهور تنظيم مسلح قاده “بويعلي” (1948- 1987). وقد فككت السلطة هذا التنظيم، وقتل رجال الدرك الوطني زعيمه. وبعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 1988 يعود أفراد هذا التنظيم إلى النشاط السياسي بقوّة، ويشكلون تيارا ينادي بالجهاد داخل “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.

3- مرحلة التنظيم والتخطيط (1982-1988):

بعد فشل حركة “بويعلي” المسلحة، يُعطى هامش من الحرية لنشاط الإسلاميين في الجامعات والمدارس والمساجد، ويُستغل هذا الهامش من الحرية في إعداد كوادر الحركة الإسلامية، كما سيشتد نشاطهم الثقافي والفكري من خلال “معارض الكتاب الإسلامي”، التي كانت تقام بالجامعات، وأيضا من خلال ملتقيات الفكر الإسلامي سنويا، التي كانت تشرف عليها “وزارة الشؤون الدينية”، وهي مرحلة خصبة في حياة الإسلاميين بالجزائر، وتعد قاعدة أساسية في قوتها الآن، وهي المرحلة التي عرفت فيها السلطة الجزائرية تفسخا في الحياة السياسية، وتدهورا اقتصاديا، وانتشار الفساد السياسي والرشوة، وانتهت إلى الأحداث الدامية يوم (02/10/1988)، والتي وجهها الإسلاميون في الجزائر العاصمة بالخصوص، مستغلين في ذلك حالة التذمر والاستنكار الشديدين لدى الأوساط الشعبية.

4- مرحلة العلنية والجهاد (1988- إلى الآن): وهي مرحلة انقسمت فيها الحركة الإسلامية إلى اتجاهات؛ عملت في العلن مع وجود تنظيمات سرية، وشاركت في الانتخابات، ويمارس بعضها اليوم الصدام المسلح مع السلطة، وبعضها الآخر يترقب، وبعضها يشارك في الائتلاف الحكومي “أي التيار الإخواني”؛ وهي مرحلة أحيت الخطاب الديني السياسي وأعدمته في الوقت نفسه، وهي بالنسبة لبعضهم كانت شرا أكثر منه خيرا، وتقييم هذه المرحلة من طرف اتجاهات أخرى إسلامية لم تحل كتنظيمات، سوف يعمل على تغيير تكتيكها، ومراجعة كثير من المسائل التي كانت تطرحها.

يحاول الكثير من منظري هذه الحركة في الجزائر ربطها بـ “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس (1889-1940)، وهذا الربط سليم في حالة ربطه بجناح داخل حركة الجمعية، مثّله كل من البشير الإبراهيمي والشيخ الورتلاني؛ فمعروف عن تاريخ جمعية العلماء أنها عاشت فترة إنشقاقات وصراعات داخلية، خصوصا بعد وفاة الإمام “ابن باديس”.

كان ذهاب “الإبراهيمي” – كما قلت سابقا – إلى مصر، هو الذي عمل إلى توطيد هذه العلاقة بين الإخوان المصريين والإخوان الجزائريين، الذين أسسوا بعد إستقلال الجزائر مباشرة “جمعية القيم” والتي كان يرأسها “الهاشمي التيجاني”، ومن أهدافها إحياء القيم الإسلامية، وأصدرت مجلة “التهذيب الإسلامي” بالعربية وبالفرنسية، كما أصدرت مجلة “Humanisme Musulman”؛ هذه الجمعية التي كانت لا تزال تحافظ على الطابع الإصلاحي لـ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، إلا أنها – تنظيما وتوجها – كانت متأثرة بـ”الإخوان المسلمين”؛ وقد تكوّن فيها من سيصبحون أعمدة الحركة الإسلامية كـ”عباسي مدني” و”عمر العرباوي” و “أحمد سحنون”. وبرزت علاقتها الإخوانية أكثر حين طلبت من الرئيس “جمال عبدالناصر” العفو عن القيادي والمنظر الإخواني البارز “سيد قطب” في رسالة مؤرخة في سبتمبر 1966.

إن “مالك بن نبي”، الذي أبدى إعجابه الكبير بالإخوان المسلمين في فترة الخمسينات، وعوّل عليهم في إنقاذ الأمة الإسلامية، قد ساهم على المستوى التكويني والثقافي مساهمة فعالة مع نهاية الستينات، وأقام حلقات في بيته كان يحضرها أيضا من سيلعبون، فيما بعد، دورا في تنشيط الحركة الإسلامية سياسيا وحربيا ضد النظام، وترتبط به ظاهرة بناء المساجد في الجامعة والأحياء الجامعية، إذ هو صاحب اقتراح بناء المسجد الجامعي سنة 1973، وقد تحولت هذه المساجد تدريجيا إلى مراكز للتأطير الإخواني والتدريب المسلح (في شكل رياضات مختلفة كالكارتيه)، وجاءت مبادرته هذه في ظروف توليه مسؤولية إدارة الجامعة المركزية بالعاصمة؛ إلا أن ما يلاحظ هو أن مؤلفاته الفكرية لم تلق إنتشارا كبيرا في الأوساط الإسلامية إلا بعد منتصف الثمانينات، مع ترجمتها إلى العربية من طرف المشارقة، وبعد أن أشاد بها بعض مفكري الحركة الإسلامية المصرية والسورية[8].

شكل المتأثرون بـ”مالك بن نبي” اتجاها أنتجليسيا داخل الحركة الإسلامية، سمي بـ “أصحاب الجزأرة “، وهو إتجاه يركز على التكوين الفكري والثقافي كأساس قاعدي لتكوين الدولة الإسلامية، واعتماد تجربة جزائرية لا تقع في التقليد والتحليل الجاهز الذي تقدمه كتابات الإسلاميين المشارقة.

ومع استمرار النظام في التوجه الاشتراكي في السبعينيات، عرفت الحركة الإسلامية قوة، رغم التضييقات، من خلال معارض الكتب بالأحياء الجامعية، وتدفق المشارقة الإخوانيين كأساتذة، في إطار التعاون بين الجزائر وبعض البلدان العربية من المشرق، من أجل تعريب المدرسة والجامعة، وظهور نشاط “جماعة الدعوة والتبليغ”.

في هذه الفترة بدأت فترة التنظيمات السرية كـ “جماعة الموحدين”، التي كانت تقوم بطبع وسحب المنشورات بمقر “جمعية الكوثر”، واعتقل أفراد هذا التنظيم نهائيا في 16/12/1976[9]، وأعفي عنهم بعد وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان آخر واحد أعفي عنه من هذا التنظيم المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، الذي استفاد من تجربة السجن، وانزوى قليلا ليتجه إتجاها سلميا بعد ذلك، ويوطد علاقته عالميا مع الإخوان؛ وكان للسلطات الكويتية الفضل في تدخلها من أجل إطلاق سراحه، وحتى من أجل اعتماده من طرف “المكتب الدولي” للإخوان المسلمين كمرشد عام في الجزائر، وهذا ما أوجد خلافا ذاتيا بينه وبين “جاب الله”، زعيم “حركة الإصلاح الآن”، ثم دخل في صراع وسباب مع بقية أجنحة الحركة الإسلامية، كونه عميلا ومهادنا للنظام – كما يرون -؛ وكانت القطرة التي أفاضت الكأس هي دعوته إلى تحالف إسلامي قبل الإنتخابات البرلمانية في نهاية سنة 1991، حيث كان رفض “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” قاطعا، ورفعوا الأثر النبوي في وجهه “لا حلف في الإسلام”[10].

تنظيم آخر كان أكثر تحضيرا من حيث الاستعداد النفسي والبدني للدخول في المجابهة مع السلطة، وهو تنظيم ” الجماعة الإسلامية”، والذي ترأسه “عبد الحميد بن شيكو”، ومساعده “بوكليخة محمد”، وتركز في الجامعة والأحياء الجامعية، وكان من أهداف هذا التنظيم الاستحواذ على بعض المساجد في “الأحياء الشعبية”، وتدعيم حملات التكوين والتزكية والتجنيد، وتأسيس فروع ولائية وإقليمية، وأفرز هذا التنظيم ماسمي بـ “جماعة بويعلي” المسلحة، التي تعتبر بداية الصراع المسلح مع السلطة من أجل تأسيس دولة دينية.

وكانت بداية الثمانينيات مع تجمع إسلامي كبير “بالجامعة المركزية” في 12/11/1982، والذي أعقبه مشادات في الأحياء الجامعية بين الإسلاميين واليساريين والحركة البربرية “الأمازيغية”، وانتهت بمقتل الطالب “كمال أمزال” من طرف الإسلاميين، هذا التجمع قدم بيانا عنوانه “النصيحة” من أربع عشرة نقطة ، منها تطهير الدولة من المعادين للدين، حكم الله، تفكك الأسرة، الإختلاط، إطلاق سراح المساجين …إلخ، وهذه النقاط هي التي ستصبح قاعدة مطلبية سياسية على مدار التاريخ الحركي لنشاط الإسلاميين.

أعقب هذا التجمع جملة من الاعتقالات، قُدم منهم العديد إلى محكمة البليدة، وكانت الأحكام القضائية تتراوح بين أربعة إعدامات، وسجن مؤبد لخمسة منهم، والباقي من عشرين عاما بالحبس ومادون ذلك.

وبعد هذا التجمع بشهور، اتصل “بويعلي” بمجموعة من الإسلاميين ليكوّن “الحركة الإسلامية المسلحة الجزائرية”، وهي حركة تعتمد القتال، وكانت البداية الإستيلاء على أموال “مؤسسة البناء”، والتي كانت مخصصة كعلاوات للعمال قبل العيد، ثم الهجوم المسلح على الصومعة “مدرسة الشرطة” وأخذ الأسلحة، وانتهت الحركة بمصرع “بويعلي” على يد الدرك الوطني بعين النعجة في (03/01/1987)، أما بعض أفراد هذا التنظيم فقد كونوا إتجاها قويا داخل الحركة الإسلامية فيما بعد، وبالضبط في فترة التعددية الحزبية، واعتمدوا الرأي القائل أنه لا يمكن قيام دولة إسلامية إلا باستخدام القوّة والعنف، ومثل هذا الإتجاه “علي بلحاج” بفتاويه وخطبه النارية في مساجد العاصمة.[11] وهذا الاتجاه يلتقي مع حركة التكفير والهجرة، التي انشقت عن الإخوان الأم في مصر، واعتمدت نفس الأسلوب المسلح.

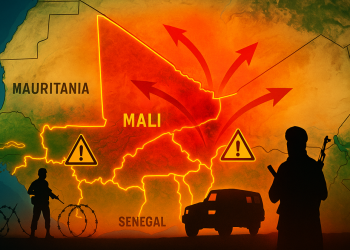

كان للأحداث الدولية، وخصوصا في العالم الإسلامي، دور في تصاعد الحركة الإسلامية بالجزائر؛ كالخومينية الشيعية، وانقلاب السودان، وإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية، واستغلال القضية الأفغانية إعلاميا لإثارة العواطف الدينية، وإخراج التيارات اليسارية التي كانت متغلغلة في الجامعات. إضافة إلى رغبة السلطة في تشجيع تيار ديني مسالم، يلعب دورا في تمييع الرأي العام عن انحرافات السلطة وتخليها عن كثير من المكتسبات الإيجابية، التي كانت في صالح الشعب. غير أن زحف الإسلاميين تواصل بشكل منتظم وتدريجي، إلى أن كانت حوادث أكتوبر (تشرين الأول) 1988، التي حولها الإسلاميون لصالحهم، وجيرتها السلطة أيضا لصالحها، لتجد مخرجا في تعددية فوضوية، تطيل من عمرها، ولتعمل على تصفية أجنحة بداخلها؛ إذ كانت السلطة تأكل بعضها قبل هذه الأحداث.

جبهة الإنقاذ والسلفية الجهادية

لفهم الظاهرة التكفيرية، اقتضى التحليل التاريخي والفكري لدى بعض المفكرين ـ بغض النظر عن السجال الإيديولوجي ـ العودة إلى التاريخ الإسلامي، وفهم بنية “خطاب الفرق والنحل التكفيرية”، وتم الربط المعتاد – الظالم أحياناً – بالجماعة الخارجية “الخوارج”، دون الالتفات إلى الجماعات الأخرى، التي كانت تنتهي مذهبيتها إلى الغلق والتزمت، كدولة الموحدين التي قامت على جهاد المرابطين الملثّمين أصحاب البدعة كما نعتوهم، وانتهت هي كذلك إلى التزمت والإنغلاق، رغم بروز فلاسفة عاشوا في كنفها كـابن رشد.

فحين ترتبط الحركة السياسية والإجتماعية بالصراع على السلطة والنفوذ، تتحول إلى “إيديولوجية التكفير والجهاد”، وحتى المذاهب العقلية والفكرية يصيبها الإنغلاق حين يخفت منها بريق الإجتهاد والإبداع والتعايش مع الظروف الجديدة، فالوهابية مثلاً التي ارتبطت ببناء المجتمع السعودي في الجزيرة، وكانت نهضة بالنسبة للمرحلة التاريخية آنذاك، تحولت في ما بعد إلى سلفيات تنويعية منها السلفية الجهادية، التي لها أتباع كثر اليوم في الجزائر، وحتى السلفيات الوهابية المسمّاة علمية عندنا، قد تقول بالجهاد مستقبلا مادامت تقول اليوم بالتكفير والتبديع للمجمتع الجزائري.

هنا نودّ الإشارة إلى أن النص التأسيسي – القرآن الكريم – قسّم أصلاً المجتمعات إلى مؤمنيين وكفار، وهناك آيات المتشابهات، والملابسات والظروف المرتبطة بأسباب النزول التي يغفلها ” العقل الإسلامي التكفيري ـ الجهادي” الذي من طبيعته أن يهدر الزمان والمكان وتصبح القاعدة لديه “العبرة بعموم الحكم أو الأصل”، دون مراعاة للتغير والتطور واختلاف الحال والأحول. وحتى الكتابات المكافحة لثقافة وقيم التكفير والرفض والتفسيق – للأسف – تهدر عامل التاريخ ومشكلاته لتماثل بين حركة معاصرة وأخرى قديمة، وسمة التماثل والتشابه رؤية منهجية قد تكون عقيمة أصيب بها العقل الإسلامي الجهادي، فهناك التماثل الذي كان يتم عندنا مثلا في الجزائر في السبعينات من القرن الماضي في الحلقات الإخوانية ببعض المساجد والأحياء الجامعية حيث يقع التشبيه، أي أنهم أشبه بوضع الصحابة في زمن الدعوة السرية، وأن البلد هي دار كفر كأهل مكة، ولا هجرة طبعاً بعد الرسول عليه السلام ولكنه الجهاد.

وكان يتم تطبيق التشابه والتماثل في كل ما يقع لهذه الجماعات، ومادامت الدار دار كفر، تسربت إلينا بقوة فكرة الحاكمية والجاهلية القطبية ـ المودودية، وكان بعض أفراد الجماعة يحفظون كتاب سيد قطب (معالم في الطريق) على ظهر قلب، كما لقي تفسير “في ظلال القرآن” رواجاً كبيراً، إضافة إلى كتابات سعيد حوى وفتحي يكن، والتي فعلاً تميزت بهذه الرؤية التماثلية مع عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكان قاموس التكفير قد بدأ في التبلور بشحن المفاهيم التالية في نفوس الأتباع : الحاكمية، الولاء، الطاغوت، الجاهلية، الجهاد، …إلخ ، وهي معجمية تنتهي طبعاً بجواز سفك الدماء والسبي والقتال؛ وتطور هذا التفكير مع نجاح ثورة الخميني وعرف إجتهادات وانقسامات، ولكن كان لإيديولوجية التكفير الحضور القوي، وعرفت تطورات جديدة مع الحرب الأفغانية، ونجاح الحركة الإسلامية في الجزائر مع بداية التسعينات.

كانت “السلفية الجهادية” هي التطور الفكري الجديد الحاصل في تاريخ “الإيديولوجية التفكيرية المعاصرة”، بفضل الوهابية الجديدة، التي تجسدت عسكرياً في القاعدة وخلاياها عبر العالم، وقد ينتهي التنظيم أو يعرف تطورات أخرى، ولكن “الإيديولوجية التكفيرية” تظل باقية مع تنويعات في الخطاب والفهم والمفاهيم، فهي مشحونة ضمن رؤية ثنائية للعالم “كفر/إيمان”، وبالتالي تكون التماثلية المُهدِرة للزمان والمكان هي الحاضرة، وهناك صفة أخرى ناتجة عنها وهي إمتداد الحكم وإطلاقه، والمدّ هنا سواء في المكان أو العبادة أو العلاقات الإجتماعية والتصور، وأذكر هنا أننا في الجزائر بدأ (تبديع) الناس في قضايا إجتماعية لها علاقة بالقيم والعادات، أي إطلاق ومدّ أحكام الحلال والحرام والبدعة على كل نشاط إنساني، وحتى في المساجد، كان التبديع في قراءة القرآن جماعياً، واللّجوء إلى قبض اليدين في الصلاة كعامل تمييز وخصوصية، فكان المدّ والإمتداد في قول آمين عقب الفاتحة، وفي طريقة السجود والوقوف في الصلاة، وأصبحت الأحكام حاضرة في كل فعل وحركة، وبالطبع سيكون التكفير سمة مكملة، ويالتالي يكون الجهاد ضدّ الكل، وقد أدرك هذا حسن الهضيبي الإخواني منذ زمن بعيد فكتب (دعاة لا قضاة). إن سحب الأحكام الدينية على كل نشاط إجتماعي وسياسي لايصبح معه المجتمع إلا إثنين: كافر أو مؤمن، فلا منزلة بين المنزلتين، ولا لمفهوم المؤمن العاصي حضور، وهي مساحات أخرى أوجدها السلفيون الأوائل للتقليل من غلواء الفئات المكفرة.

الدولة الموعودة

أصبح من المتعارف عليه اليوم، أن الحركة الإسلامية في الجزائر تتوزع بين ثلاثة تنظيمات رئيسية – وهو تقسيم حزبي أساسا – لا يعني بالضرورة تصنيفا على أساس القضايا النظرية والإيديولوجية، التي تطرحها الحركة الإسلامية:

حركة المجتمع الإسلامي (حماس):

حولت اسمها فيما بعد إلى “حركة مجتمع السلم – حمس) لتنسجم مع الدستور الجديد؛ وهي حركة إخوانية بحتة، كانت تعتمد في البدء الأصول النظرية لـ”حسن البنا” و “سيد قطب”، كما تعتمد التغيرات الجديدة في تطور التجربة الإخوانية بمصر، وتستلهم أفكار “راشد الغنوشي” التونسي، وتسعى إلى أن تتحول إلى حركة «جبهة» منظمة لكل التيارات الإسلامية.

حركة الإصلاح:

وهو حزب إخواني إلى جانب “حركة النهضة”، وهي التي كان يرأسها جاب الله، ثم أنقلب عليه مجموعة تراه مستبداً في الرأي، ولا يستجيب لطبيعة التطور الحاصل في الساحة الوطنية والدولية، وهو اليوم ـ أي جاب الله ـ في وضع أشبه بالأمس داخل حركة الإصلاح أيضا، غير أنه يختلف عن الأول “أي حمس” في محليته الوطنية، وعدم ارتباطه بالتنظيم العالمي للحركة الإسلامية. يحاول أن يربط جذوره الفكرية والنظرية بالحركة الإصلاحية لابن باديس، وتأثير هذا التنظيم قوي في ولايات الشرق الجزائري بالخصوص، ويحمل شعارا ثلاثيا: (مجتمع أصيل ، دولة قوية ، حضارة رائدة)، وهو الشعار الذي تكرر في تسعينيات القرن الماضي؛ وإذا قرأنا منشورات هذه الحركة، نجدها لا تختلف في مبادئها وتصوراتها عن بقية التنظيمات الإسلامية الأخرى، سوى أنها تركز على وضع دستور ينسجم مع القوانين الإسلامية، وهذا الإصرار القانوني ضمنته الرسالة التي وجهها زعيم هذا التنظيم إلى رئيس الجمهورية في 30 يناير (كانون الثاني) 1989[12].

الجبهة الإسلامية للإنقاذ:

هي التنظيم المنحل[13] الذي يحظى بشعبية. اعتمدت الجبهة منذ البدء المواجهة مع السلطة والمطالبة بالتغيير الراديكالي، لكن ظهرت في داخلها نزعات مع مرور الأيام، خصوصا بعد رفع السلاح في وجه النظام، من تيار أصحاب الجزأرة “النخبويين” الذي تزعمه سعيد مخلوفي ومحمد السعيد إلى تيار “التكفير والهجرة”. ولمعرفة القضايا الإيديولوجية والفكرية التي تطرحها “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، وتلتقي في مجملها مع بقية التنظيمات الإسلامية الأخرى، سنحاول أن نقتصر على برنامج هذا التنظيم وكتاب لزعيمه كما قلت سابقاً[14]، لأن التأسيس الأول يسمح لنا بفهم الظاهرة “الفيسية”[15] من الداخل.

أصدرت “الجبهة الاسلامية للإنقاذ” مشروعها يوم 7مارس (آذار) 1989، ومنذ ذلك اليوم لم تعقد مؤتمرها للمصادقة على هذا البرنامج إلى حين حلها، فهم لا يحتاجون إلى المصادقة لأنه برنامج “رباني إنقاذي”، كما كانت تصفه مقالات الجريدة الرسمية لهذا الحزب “المنقذ”.

في بداية البرنامج ليست هناك أية إشارة إلى كيفية نشأة هذا الحزب، بل يكتفي البرنامج باستخدام الآية القرآنية: ﴿وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾ (آل عمران 103)، وهكذا جاءت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لتنقذ المكاسب التاريخية الرسالية الحضارية للأمة الجزائرية، وهي تأتي بالحل الإسلامي، بعد أن أفلست مختلف الإيديولوجيات الحديثة الشرقية والغربية – حسب تعبير البرنامج. هكذا أنقذ الإسلام فعلا العرب من الجاهلية ومن السقوط في “حفرة النار”، وهذه الجبهة جاءت لتنقذ الجزائر والأمة العربية كذلك من جاهلية القرن العشرين؛ وهذه المماثلة التاريخية لها وظيفتها المعرفية والتعبوية والتجييشية كآلية فكرية دعائية.

إذن فالوضع واحد بحسب منطق هؤلاء الإسلاميين الإنقاذيين، من وضع الانهيار أوالموشك في السقوط. وحلّ الإنقاذ هو ماأتى به الإسلام في عصره الأول، فـ”محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، رضي الله عنهم، أنقذوا أمتهم، وهو ما تمّ فعلا، والجبهة الإنقاذية جاءت في زمن الأزمة، فعباسي مدني وأصحابه سينقذون الأمة الجزائرية. إنه المنطق التماثلي الذي يلغي كل الفواصل الزمانية والمكانية، ويوحد بين الظواهر التاريخية ليخلق بذلك قدسية في خطابه، وبالتالي تصبح الحقيقة المطلقة هي منطق التفكير ومركزه.

إن إستخدام لفظ “الإنقاذ” والذي يستخدم بعبارات أخرى في فترات تاريخية معينة، المخلص والهادي والمهدي… إلخ، كلّها ألفاظ تتعلق بالأنبياء فقط، ولم يعرف تاريخنا العربي – الإسلامي سوى الحركات الشيعية، التي أطلقت لفظ “المهدي” على أئمتها، فالأئمة عند الشيعة لهم قدسيتهم الخاصة، ولهم العصمة، وفكرة المهدي المنتظر برزت في الأوساط الشيعية أساسا.

إن أي قراءة تحليلية للبرنامج، أو للمقالات المنشورة في جريدة “المنقذ”، أو لخطب زعماء الجبهة الإسلامية في البداية – قبل أن يتراجع بعضهم عن ذلك في الألفية الجديدة بعد قانون المصالحة – سوف تشدّه الدهشة لاستخدام هذه الألفاظ، التي تماثل بين الإسلام في عصره الأول، والجبهة الإنقاذية في القرن العشرين، هذا التماثل اللاتاريخي له تأثيره على المستوى النفسي، إذ ينقل شعور ومخيلة[16] مناضلي ومناصري هذه الجبهة إلى ذلك العصر، إلى تلك الفترة؛ وكأنهم يكرّرون ويعيدون تلك “المرحلة التاريخية” بسعيهم وجهادهم لقيام “الدولة الإسلامية”. ومن هنا نفسر ذلك الهيجان والصياح والصخب والبكاء المصحوب بعبارة (الله أكبر)، طبعا إلى جانب عوامل أخرى لا يتسع هنا المقام لذكرها والحديث عنها. وسوف تشدنا الدهشة أكثر حين تبتسر وتقطع الآيات القرآنية عن سياقها، وتوظف توظيفا خطيرا في المجال السياسي، وتكوين وإنشاء شعارات يعتقد أغلب الناس أنها آيات قرآنية، كما جرى في الحملة الإنتخابية للمجالس البلدية والولائية سنة 1990 إذ رفع شعار: “صوتكم أمانة تسالون عنه يوم القيامة”.

المشروع البديل

تنحصر عناصر مشروع الجبهة الإنقاذية في النقاط التالية:

– الإطار العقائدي الإسلامي.

– المحور السياسي.

– المحور الإقتصادي.

-المحور الإجتماعي.

-المحور الثقافي والحضاري.

-السياسة الإعلامية.

-الجيش.

-السياسة الخارجية.

بقي هذا المشروع إلى حين حل الجبهة، وقد تضمن من مواصفات الجبهة الإنقاذية أنها: “تريد تقديم بديل كامل وشامل لجميع المعضلات الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في نظام إسلامي” وتعتمد الوسطية والإعتدال. وقد صارت “الوسطية” – بالمناسبة – شعارا رفعته أكثر من حركة سياسية. والوسطية قد تكون تكتيكا سياسيا أحيانا، وقد تتحقق في فترات زمنية محددة، ثم تنحاز هذه الوسطية إلى طرف ما. الوسطية ليست مضمونا فكريا أو سياسيا ثابتا، وقد نختلف حتى حول هذه الوسطية. إن الوسطية التي نتحدث عنها اليوم والتي صارت إيديولوجية الحركات الإسلامية، ليست هي الوسطية التي يتحدث عنها القرآن الكريم.

إن لفظ الوسطية الذي تنسبه كل حركة سياسية أو دينية لنفسها، شبيه بلفظ “الفرقة الناجية” الذي كانت تحاول كل فرقة إسلامية أن تستخدمه، مدعية أنها الفرقة التي استثناها الرسول، صلى الله عليه وسلم، من الفرق التي كلها تدخل النار، هكذا يجري دائما الاحتكام إلى التراث والاحتكار في نفس الوقت له، إنه يملكنا أكثر من أن نملكه نحن، وهذه إحدى مآسينا الحضارية.

إن إيديولوجيا الشمولية في مشروع “الفيس” (FIS) سرعان ما تبدو وهمية، فأغلب فقرات المشروع ذات محتوى أخلاقي، أو تورد بعض المقترحات التي قد نجدها عند أحزاب أخرى. إذا كانت “الشمولية” تعني أن القرآن الكريم قد شمل كل شيء، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قد نسلم بهذا، ولكن عندما يطلب التفصيل، سوف نجد كثيرا من الإسلاميين يردّدون ما قام به عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أو أي خليفة راشدي آخر، أو ينقلون عن هذا الفقيه أو ذاك، وهي تجارب لا يمكن ردّها كلها ولا يمكن قبولها جملة وتفصيلا. إن ادّعاء الشمولية هو سمة الأحزاب التوتاليتارية، فاليوم لم تعد هناك “الكليانية” التي تحول دون الإجتهاد والإبداع وتكرس القمع ورفض الآخرين.

أما ما تعلق بالمحور السياسي فيمكن ملاحظة النقاط التالية:

1 – يقول برنامج الجبهة: “…إلتزاما من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بروابطها السابقة، تبقى علاقاتها ومواقفها بكل الهيئات والجمعيات في ضوء الوضوح المنهجي لرؤياها العقائدية والسياسية والإقتصادية”. فما يحدد – حسب هذه الفقرة – علاقتها بالجمعيات السياسية الاخرى، هو الإطار العقائدي الإيماني لا المصلحة الوطنية. إن التقسيم العقائدي القطبي – المودودي (كافر / مؤمن)، قد تجاوزته حركات إسلامية أخرى[17]، كالحركة الإسلامية في تونس مثلا، التي أصبحت تنظر إلى المواطن – كما يقول “راشد الغنوشي” أحد قادتها – على أسس سياسية واجتماعية: (خائن / وطني)، (رجعي / ثوري): “فيمكن أن يكون مسلما عميلا وماركسيا وطنيا”[18].

2 – يقترح البرنامج نظام الشورى “كبديل للديمقراطية”، غير أن المشروع لا يفصل لنا في ماذا تختلف الديمقراطية عن الشورى؟ وهل الشورى ملزمة أم لا؟ ومن هم أهل الحل والعقد؟ إن كثيرا من الحركات الإسلامية يستهويها استخدام ألفاظ تراثية على نظم وطرق هي اليوم في مجملها من نتاج التطور الليبرالي الأوربي، فلفظ الشورى يرد في القرآن الكريم في آيتين: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (آل عمران 159)، و﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى 38)، والمشورة هي قبل كل شيء تقليد عربي، عرفت قبل الإسلام بما يسمى “دار الندوة”، ولم تتحدد كيفية الشورى وطرق تنظيمها، ومن هذا الفراغ الكبير في عدم وجود الكيفية، تدخل الاجتهادات السياسية لقادة بعض الأحزاب الإسلامية، فيختلط ما هو سياسي بما هو ديني، وتصبح النظرة الكيفية لتطبيق الشورى عند هذا الكاتب الإسلامي أو ذاك أو هذا الزعيم أو ذاك، وكأنها هي الإسلام.

3 – وفيمايتعلق بالعنصر الإقتصادي في المشروع، فكل الحلول التي تقدمها “الجبهة الإنقاذية” يبقى نجاحها مرهونا “بتوبة الشعب الجزائري”، وهي تدرك (أي الجبهة) أن “توبة الشعب الجزائري التي تجسدها هذه الروح التي انطلق من أعماق ضميره في شوق إلى العودة للإسلام ، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بذلك أن يدر علينا خيراته وأنعمه وأفضاله لقوله تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾ (الأعراف 96)”. هكذا تبرىء” الجبهة ” نفسها منذ البدء إذا ما صعدت إلى الحكم ولم تنجح في مشروعها، فإن ذلك يعود إلى عدم توبة الشعب ولا يعود إلى الله؛ سيتهم الشعب كما هو متهم منذ الآن في كونه مع الطواغيت، كما تردد في منشورات الجهاديين فيما بعد؛ فالمشروع يطلب عودة الشعب الجزائري إلى الإسلام وتوبته. والأسئلة التي تبقى مطروحة بصدد هذه الفقرة هل العودة هنا إلى الإسلام كعقيدة وحضارة أم كسياسة ؟.

إن كان الإسلام كما عرفه تاريخنا فشعبنا لم يرتد يوما عن دينه حتى يأتيه قرآن جديد ومنقذ جديد، وإن كان الإسلام كمشروع سياسي فتلك مسألة أخرى، ولانخلط هذا بهذا، أما التوبة فنحن نعرف “التوبة” بالمعنى الديني لا بالمعنى السياسي، وإن كانت التوبة التي يقترحها المشروع بهذا المعنى الأخير فنحن أمام “بدعة” ويمكن تسميتها “بالتوبة الفيسية”، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

4 – يقترح البرنامج بل ويطالب “بنظام الحسبة”، وقد طالبت به الجبهة الإنقاذية أكثر من مرة في مطالبها وبياناتها، إنها تطالب به وكأنه جزء من الإسلام، في حين أن نظام الحسبة أصله بيزنطي طبق في العصر العباسي، ونحن لسنا ملزمين به، وينبغي أن يكون لنا اجتهادنا الخاص. وهل رفض الحسبة هو رفض للإسلام؟ ألا يعتبر هذا من المنكرات حين نضلل القارئ أو المستمع، حينما نخلط بين ما هو منزل وما هو من اجتهادات وتشريعات أجدادنا؟

5 – في المجال التربوي يذهب “المشروع” إلى حد اعتبار أن السياسة التعليمية السائدة اليوم، هي المتورطة في كل أوضاع الأزمة السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية، ومن هنا يتم التركيز على ما يلي:

– ضرورة إشاعة القيم الإسلامية في المنظومة التربوية.

– إلغاء الإحتلاط المدرسي.

– إعادة النظر في المحتوى التربوي، من أجل تصفيته من الإيديولوجيات الغازية والمفاهيم التي تحمل قيما تتعارض وقيم الأمة الإسلامية، وذلك لصيانة الشخصية وتحقيق الأصالة وتشجيع الروح الإبدعية، والمقصود هنا أسلمة العلوم الإنسانية.

إن تصفية المدرسة من إيديولوجية ما وأسلمتها، هو في نفس الوقت أدلجة المدرسة مرة أخرى، وهكذا تتحول المدرسة إلى منتج لخطاب إيديولوجي ديني لا لخطاب علمي، وقد بدأت النتائج تدل على هذا منذ سنوات، حتى قبل صعود الجبهة للحكم وأسلمته (المؤدلجة) للمدرسة.

دولة الخلافة: مؤسسات أم فقهاء؟

لقد كانت الحركة الإسلامية ومازالت تستهلك ما تنتجه أقلام كتاب الحركة الإسلامية في المشرق، وتزايد هذا الإستهلاك الذي ترك تأثيره خصوصا منذ إقامة معارض الكتب مع بداية الثمانينيات، وأيضا بعد إعادة طبع جلّ كتابات أقطاب الحركة الإسلامية هنا بمطابع الجزائر، فضلا عن بعض ما ألفته أسماء من الحركة الإسلامية الجزائرية، كالشيخ عبد اللطيف سلطاني، وأبو جرة سلطاني زعيم حمس الآن، والطيب برغوث، والشيخ عباسي مدني الذي سنتناول كتابه “أزمة الفكر العربي الحديث ومبررات الحل الإسلامي” بالدراسة والنقد[19].

إن عباسي مدني لم يُعرف من خلال ما كتبه ولكن من خلال نشاطه السياسي والحزبي، إذ هو اليوم زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، ولعلّ هذا عامل أساسي في ترويج كتابه الذي بين أيدينا.

فإذا كان الإخوان المسلمون، وجماعة التفكير والهجرة اعتمدت على مؤلف سيد قطب “معالم في الطريق”، والذي كان يحفظ عندنا هنا بالجزائر على ظهر قلب في أوساط شباب الحركة الإسلامية، فإن كتاب عباسي مدني “أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي” كان له نفس الرواج في أوساط مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ مع بداية التسعينات ولم يعد طبعه، وسوف نرى أن معظم ما ورد في هذا الكتيب قد ورد في برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تحدثنا عنه آنفا.

تتصدر غلاف الكتاب عبارة “نحو انقاذ الإنسان والإنسانية”، ويوحي تاريخ طباعته في العام 1989 بمدى تأثير هذا الرجل في برنامج حزبه، وحتى تسميته.

ينطلق الكاتب كغيره من مفكري ومثقفي الحركات الإسلامية، من أن الحل الإسلامي هو الحل الشامل المنقذ للأمة الإسلامية من التخلف، وللأمم الإسلامية من التدهور الأخلاقي والإفلاس الإيديولوجي. وهناك قضايا أخرى يؤكدها الكاتب في ثنايا صفحات هذا الكتاب، وهي قضايا أصبحت اليوم في الساحة الفكرية والسياسية للحركات الإسلامية بمثابة بديهيات لا يمكن الطعن فيها أو معارضتها، فهي أشبه بأصول جديدة، كأصول الفقه القديمة التي حجرت التفكير الإجتهادي في ما بعد، ولكنها اليوم أصولية سياسية تكرس الثنائيات من قبيل المجتمع الجاهلي/ المجتمع المسلم، حزب إسلامي/ حزب كافر(ملحد) ….إلخ، والثنائية التي تحكم تفكير “عباسي مدني” في هذا الكتاب: دار الخلافة / دار الجاهلية. فدار لخلافة هي دار الإسلام التي يتحقق فيها الحل الإسلامي، ودار الجاهلية هي دار الكفر التي يسيطر عليها الفكر الغربي، وسوف نناقش هذه الثنائية بعد حين.

يقول مدني عن الأزمة التي يعيشها العالم الغربي والعالم الإسلامي: “… أما إذا عدنا إلى الفكر الحديث وفلسفاته وثقافته وإيديولوجياته وتربياته من ناحية نفسية الإنسان الحديث، وجدنا تناقضاته تفوق الحد، وألفينا تفريطه في الروحانيات والمعنويات والأخلاقيات تتجاوز الحد…”، ويرى أيضا أن من عيوب نماذج الفكر الحديث ما يلي:[20] “إشغال المرأة بالجنس والشغل خارج البيت … فعرضوا الأمم لانحلال في الأخلاق وتلاش في العلاقات الإجتماعية”. “تشجيع الشذوذ الجنسي بالإباحية تحت شعار التسامح، فقلت رغبة الرجال في النساء، وضعفت رغبة النساء في الرجال…”

ويقول في مقدمة الكتاب: “لقد أمسى إنسان الإيديولوجية الليبرالية الرأسمالية والاشتراكية حائرا، انعكس في نفسيته القلقة فشل هذه الإيديولوجيات في ظلال لم يجد لها مخرجا، وفقر نفسي لم يجد منه مفلتا، واضطراب للقيم وذهاب بالأخلاق والشيم أفضى إلى فساد…”[21]، لكن ما لم يوضحه شيخنا هو أي إنسان؟ هل الفرنسي أم الألماني أم العربي المسلم؟ وإذا ما قرأنا العبارة وغيرها مما يماثلها لوجدنا أن سكان المعمورة كلها يعانون هذا القلق والاضطراب ما عدى الشيخ ومن والاه، إنها الإطلاقية الوعظية التي تطبع كتابات شيوخ الحركات الإسلامية. وهذا التأكيد المستمر دوما على كون الغرب ماديا والشرق روحانيا، وما يحتاجه الغرب هو ما نملكه من روحانيات وأخلاقيات[22]؛ وهو ما يجعل عباسي مدني يحلم بأننا ننقذ الإنسانية، وهو حلم مشروع وجميل، ولكنه ينسى أو يغفل العوامل التي أدت إلى هذه المظاهر اللا أخلاقية في أوربا كما يرى هو، ويربطها فقط بالفكر الغربي الحديث من فلسفات وعلوم إنسانية دون تحديد وتدقيق.

هذا الفكر الأوربي الذي يحمله عباسي مدني الأزمة، سنلحظ أنه يستعير ويردد كثيرا من قضاياه سواء من حيث يشعر أو لا يشعر، بل أحيانا يردد التعريفات والتحليلات نفسها التي نجدها في كتابات الغربيين، فكيف إذن من جهة نلعن ونسب هذا الفكر، ومن جهة أخرى نعتمده في تحليلاتنا، وكل ما نفعله هو أن ندبج ما نردده بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال لفقهاء ومشايخ دينيين. وسأكتفي هنا فقط بالإشارة إلى مقولة “المادة للغرب والروح للشرق” التي هي مقولة إستشراقية تتردد في كتابات الأوربيين، وحتى الروح هنا تفرغ من محتواها العميق الواسع لتعني فقط الجانب التعبدي والأخلاقي، وأيضا الحديث عن نفسية الإنسان الأوربي واضطرابه تتم بنفس الكيفية عند علماء النفس الأوربيين، فمثلا “كارل يونغ” في كتابه “علم النفس التحليلي” يذهب إلى حد استيراد الروحانيات من الشرق.

إذا ما قرأنا في بعض خطاب الحركات الإسلامية اليوم، سوف نجده في معظمه يكرر نفسه ويعيد إنتاجه باستمرار، إنه مثيل للخطاب الميثولوجي عبر التاريخ، حينما يبعث ليكرر نفسه، ويبقى وهجه وتأثيره رغم مرور الأزمان، والخطاب الإسلامي اليوم يعتمد على مخيال ثري لا يزا ل يشكل وعينا ولاوعينا في الوقت نفسه، هذا الخطاب محكوم أحيانا بآلية الإطلاقية (التعميم)، فهو يرى كل شيء من خلال الأزواج (الثنائيات)، وكل المفردات والعبارات والأحكام الأخرى تخدم وتنساق وتنتظم في هذه الأزواج التي أشرنا إليها سابقا.

ولنلاحظ المفردات التالية التي يستخدمها عباسي مدني في المقدمة وفصل “أبعاد الأزمة وأدلتها”، حينما يتحدث عن الفكر الغربي الحديث: “مفلس، عقلاني، لارباني، مادي، لاروحي، شهواني، قاصر، عاجز، ناقص، متناقض، بطلان الأساس العقائدي، أصاب وأخطأ، أضر ونفع…الخ”. إذا ما عكسنا هذه الكلمات إلى أضدادها تصبح منسجمة مع الفكر الإسلامي بالضرورة، كما يفهمه عباسي مدني أو من يتفق معه.

ويفصل مدني بصورة غير معقولة بين منتجات العقل الأوربي، فهو يقصد هنا الفكر الغربي لا العلم، ومفهوم العلم عنده هو الجانب التكنولوجي، ترى كيف نحكم على “عقل واحد أوروبي” أنه أصاب في العلم وأخطأ فيما يسمى بالعلوم الإنسانية؟ إن الخطأ والصواب ليسا من المعايير في ذات الفكرة – مضمونها – ولكن من حيث تطبيقها واعتمادها منهجيا في التفسير والتحليل.

إن هذا الفكر الحديث المنعوت بكل الأوصاف السابقة وغيرها، يقف وراء أزمة الإنسان الحديث واضطرابه كما يرى الكاتب ، وما يجعل هذه الحضارة اليوم مهددة بالسقوط هو انعدام الشمولية عندهم في التصور والقيم والمفاهيم والنماذج الإصلاحية التي تبنوها على مستوى نظمهم السياسية [23].

والمعادلة التي يصل إليها الكاتب هي أن الفكر الحديث خلق أزمة نفسية، وبالتالي تأزمت الحضارة الغربية، إذن كيف فسر كون هذا العقل الأوربي ينتج من جهة التطور التكنولوجي، وينتج من جهة أخرى فكرا يؤدي إلى الانحلال والتأزم؟ وهل الفكر الغربي هو واحد مهما اختلف وتباين ؟ إنه فعلا واحد عند بعضهم، فكل ما يقع خارج تفسيرهم وتأويلهم هو فاسد، مفلس، غير رباني…..إلخ من أكوام النعوت والأوصاف والأحكام، إنه باختصار يريد أن يقول: لنرفض هذه العلوم الإنسانية أو نؤسلمها، ولكن كيف؟ بالحل الإسلامي الذي وحده الكفيل بنقلنا – حسب تعبير عباسي مدني- من دار الجاهلية إلى دار الإسلام (دار الخلافة)، وعندما تقوم الدولة الإسلامية تنتفي الأزمة، فما هي دار الخلافة؟

ويؤكد مدني فشل البدائل الإيديولوجية، لأنها غير شاملة، والحل الإسلامي – في نظره – هو البديل الوحيد؛ الحل الإسلامي كما يقدمه هو أوبقية مفكري الحركات الإسلامية (لأنه شامل يجمع مابين الدين القويم، والفكر الفلسفي الواعي والعلم الصحيح). فما معنى القويم، والواعي، والصحيح؟ إنها فعلا ألفاظ هلامية غير محددة ومضبوطة.

في مناقشته للعلم والدين وعلاقتهما، يطرح عباسي مدني المسألة بطريقة فقهية تستخدم القياس الأرسطي الصوري: ” …فما دام عالم الحقائق هو عالم الموجودات كما خلقت، ومادام الدين هو المنهج الأسلم الموصل إلى الحق، ومادام الحق هو الله الكامل، فلاسبيل لعقل الإنسان إلى إدراك كمال الكامل إلا بالحق الذي جاءه من الله بعلمه وإرادته، وإذا كان الدين صادرا عن علم الكامل وإرادته فهو إذن كامل بالضرورة”[24]؛ ويكاد الجزء الكبير من هذا الكتاب يسير على هذه الطريقة القياسية الصورية، وهنا ندرك مدى تأثير البنية الفقهية التي تشكل وتؤطر تفكير بعض كتاب ومفكري الحركات الإسلامية في العالم العربي، وهي بنية قائمة على القياس والمقارنة والتشبيهات.

بعد هذا يعدد لنا الكتاب خصائص الحل الإسلامي:

1 – العناية الربانية بالإنسان والإنسانية.

2 – الحاكمية لله.

3- الحقوق والواجبات في دولة الخلافة.

4 – المهام والصلاحيات.

5 – الروابط والعلاقات.

6 – المواقف وأخلاقياتها.

7 – الخلافة والرسالة لإنقاذ الإنسان والحضارة.[25]

وعند قراءتنا للخصائص سوف نجده يكرر نفس ما قاله المودودي وسيد قطب سابقا. من هنا سنقتصر فقط على بعض المواضيع الأساسية المعروفة اليوم كمحددات للخطاب الإسلامي السياسي:

1 – الجاهلية:

تمثل الجاهلية عند سيد قطب الإنحراف عن نهج الإسلام، سواء أكان ذلك في الماضي الذي امتد إلى الحاضر: “فنحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم، قوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا… وهو كذلك من صنع هذه الجاهلية”[26]

يتردد الحكم نفسه بين ثنايا كتاب عباسي مدني، ويجعل دول الخلافة بعيدة عن الدولة الجاهلية، دولة الطواغيت، وحتى الولاء لهذه الأنظمة الجاهلية هو كفر، فمن مستلزمات العناية الربانية بالإنسان والإنسانية: [27]

– أن يكون الولاء والحكم لله، ونجد نفس الكلام في كتابات سعيد حوى.

– “لزوم المؤمنين لزوم الضرورة باختيار الدولة الربانية” والخروج عن ذلك معناه الكفر والإلحاد، ونتيجة ذلك يلزم قتالهم وجهادهم، ومن هنا لا نعجب عندما كفرت الجبهة الإنقاذية كل معارض لها في بداية التسعينات من القرن الماضي، فعباسي مدني عندما يتحدث عن حزبة وبقية الأحزاب الأخرى يستخدم هذه الآية وكأنه نزلت الآن: ﴿لايستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يأولي الألباب﴾ (المائدة 100).

2 – الحاكمية:

يقول سيد قطب: “فهذه الحاكمية تستهدف الإسلام… إسلام العباد لرب العباد، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، بإخراجهم من سلطان العباد في حاكمتيهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم، إلى سلطان الله وحاكمتيه وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة، فيجعلون شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري، وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني”[28].

ويقول عباسي مدني نفس الكلام بصيغة مختلفة: “فبمقتضى ذلك يكون الشرع الرباني لازما، فيلتزم به القائد والمقود على حد سواء، لأن ضمان العدالة هو مبرر لزوم رعاية الراعي للأمة، وقيادة القائد في توجيهها الوجهة الشرعية السوية، فالحدود التي شرعها الله من حيث هي ضامنة للمصالح فهي محددة للحقوق والواجبات..”[29]

أما استخدام لفظ الشورى في الخطاب الإسلامي السياسي يراد به شيئان:

1- التأكيد على أن الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، وهي غريبة عن أوطاننا وأصالتنا وتاريخنا، وهكذا تكون الشورى في مقابل الديمقراطية، والحكم الإسلامي في مقابل في مقابل الحكم الجاهلي، والحزب الرباني في مقابل الحزب الشيطاني… إلخ، وكنا رأينا أن بنية الخطاب الديني اليوم محكومة بهذه الثنائيات التي تفقره باستمرار، ولكنها تؤدي وظيفة إيديولوجية وسياسية في إلغاء كل رأي سياسي أو ديني أو فكري يتناقض معها.

2- يتم إستخدام الشورى للتأكيد على أننا لسنا في حاجة إلى الأنظمة الغربية وعلومها الإنسانية اليوم، والنتيجة هي أن المضمون والتفاصيل التي تتعلق بالشورى تبقى محتكرة من طرف الخطاب الإسلامي السياسي. إن الشورى لم يرد يشأنها سوى آيتين فقط ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ و ﴿وشاورهم في الأمر﴾، وهناك تطبيقات جزئية لم يكن حولها اتفاق، مثل ما جرى في سقيفة بني ساعدة، التي انحصر فيها الحكم في يد “القرشيين” بشكل نهائي وقاطع، والمشورة هي عادة عربية قبل الإسلام، وما جرى بدار الندوة أو الملأ معروف، وترد المشورة أو النصيحة بالشورى في نصوص حكماء فارس وحكماء العرب أيضا… إلخ.

إن بنية خطاب عباسي مدني هنا في هذا الكتاب، أو في خطبه في التجمعات، أو الافتتاحية التي كان يكتبها في جريدة “المنقذ” الناطقة باسم الجبهة الإسلامية الإنقاذية، تكرس ما يلي:

أ – رفض الآخر: الغرب ، السلطة، الأحزاب العلمانية.

ب – الدعوة إلى الجهاد والقتال من أجل شرع الله.

ج – الحلم بدولة الخلافة التي يعتقد أنها دولة الإنقاذ، إنقاذ الامة العربية – الإسلامية والعالم أجمع.

خاتمة

حاولنا أن نعود للنصوص التي هي تأسيسية للخطاب الانقاذي في الجزائر، الذي تولّدت منه مختلف الجماعات المسلّحة، كان أشدّها “الجيش الاسلامي للانقاذ”، الذي عقد الصلح مع الدولة وتخلّى عن الجهاد كوسيلة للسلطة، و”الجماعة الإسلامية المسلحة” ـ الجيا ـ التي تبقى غامضة النشأة والتطور، و”السلفية للدعوة والقتال” التي هي اليوم مستمرة باسم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، ولكنها تكفّر كل الذين أعلنوا الصلح مع السلطة، أو تراجعوا عن المطالبة بحق الجبهة الاسلامية للإنقاذ “الفيس” في الفوز الذي سرق منهم.

لقد تغيرت الحركة الإسلامية في الجزائر بجميع أطيافها وبعض مضامينها في السنوات الخمس الأخيرة، بفعل الحالة الدموية المرعبة التي استمرت في البلاد لعشر سنوات، وبفعل التطورات السياسية الحاصلة في البلاد وعلى الساحة الدولية، وإشكالية الهوية في الجزائر، وما صاحبها من عنف وصراع على الرموز المشتركة، وهذا ما يحتاج إلى دراسات أخرى، إما أن تنحوا نحو التاريخ لفهم تشكلات الإسلام كعنصر جهادي في المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، أو ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 التي توجت بالاستقلال، أو دراسة التأويلات التي تمت للإسلام في سنوات الاستقلال، والصراع اللغوي العربي ـ الفرنسي المعقد، وتداخل عوامل أخرى كطبيعة المؤسسة العسكرية، والتدخل الأجنبي، وطبيعة التركيبة الاجتماعية، والتطور التاريخي للسلطة في الجزائر، وهي مسائل قد تفصل أكثر في زمن آخر.

[1](*) أستاذ في كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، الجزائر.

[2] السنة البربرية، يقصد بها ذكرى احتفال قائد بربري يسمى ششنق على أحد الفراعنة، ويستشهدون في ذلك بأن الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الأسر الفرعونية كانت بربرية ليبية، وكان الحاكم يسمى ششنق، ولكن يشكك بعض الباحثين الجزائريين في هذا الارتباط، ويرون السنة البربرية كانت في الأصل السنة الفلاحية الزراعية، ولكن هذا الربط التاريخي لا يصح عندهم. (المحرر).

[3] أحمد سحنون: يعتبر مرجعا عند الدعاة، كان قبل رحيله في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2003 آخر أعضاء “جمعية العلماء المسلمين” الباقين على قيد الحياة. اسس “الرابطة الإسلامية” ونشط ببياناته الموجهة إلى رئيس الجمهورية في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 1988.

[4] عباسي مدني : ولد سنة 1931 بسيدي عقبة ببسكرة جنوب الجزائر ، إنخرط في حركة “إنتصار الحريات الديمقراطية54” سجن في فترة الثورة ، بعد الإستقلال تابع دراسته في الفلسفة ، تعرف على “الهاشمي التيجاني”، إنضم إلى “جمعية القيم” في بريطانيا وحصل على شهادة دكتوراه دولة في مجال التربية المقارنة ، أحد منظمي التجمع الإسلامي الشهير في 12نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، ثم أصبح بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول) زعيم “الجبهة الإنقاذية”، اعتقل في إضرابات يونيو (حزيران) من سنة 1991

[5] عبد اللطيف سلطاني : درس بالزيتونة ، عضو جمعية العلماء المسلمين ، كان خطيبا بـ”مسجد كتشاوة” بعد الإستقلال ، وعارض خروج المراة للعمل في بداية سنوات حكم بن بيللا الرئيس الأسبق ، إشتهر بكتابه “سهام الإسلام” وأيضا ” الإشتراكية أصلها مزدكية”، توفي سنة 1983.

[6] يمكن هنا ما تضمنته جريدة “المنقذ” من مقالات ودراسات، وكذا المناشير السرية التحريضية التي كانت الجماعات المسلحة تصدرها، وهي ما نعمل على دراستها وتحليليها وبحثها في مساهمة لا حقة .

[7] راجع : أحميدة عياشي، الإسلاميون الجزائريون بين السلطة والرصاص، دار الحكمة، الجزائر 1991. وأيضا Issa Khalladi . Les Islamistes Algériens face au pouvoir

[8] ـ ورغم ذلك بقي تاثيره الفكري محدودا في أوساط المثقفين والجامعيين، ويلاحظ أن قراءة الإسلاميين لأفكار “مالك بن نبي” قراءة مبتسرة ومؤولة من أجل فقط إيجاد سند فكري جزائري فقط ، وأعتقد أن إعادة قراءة نص “مالك بن نبي” ستسمح بالكشف عمّا قد لا يتفق مع طروحات الحركة الإسلامية .

[9] ـ أوصديق فوزي بن الهاشمي ، الحركة الإسلامية بالجزائر . دار الإنتفاضة (الجزائر) ط1 ص97.

[10] ـ جريدة “المنقذ” الناطق الرسمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ عدد 25 من سنة 1990 .

[11] ـ فتاوى هذا الشاب شكلت مرجعا دينيا وسياسيا، وهي لا تختلف في جوهرها عن فتاوى عمر عبد الرحمن مفتي “الجماعة الإسلامية”، وعبد السلام فرج مفتي تنظيم ” الجهاد ” في مصر. ارجع إلى “المنقذ” أعداد 23،24 ، 27، آخرها فتوى تدعو إلى العصيان المدني وتمرد الجيش وتعتبر ذلك واجبا وجهادا في سبيل الله ، المنقذ عدد62 في 5 يونيو (حزيران) 1991.

[12] ـ عبد الله جاب الله . منطلقات وتصورات أساسية لدستور إسلامي ، وخطوات الأزمة في الإصلاح ، رسالتان موجهتان إلى رئيس الجمهورية أنذاك ” الشادلي بن جديد” ( من منشورات حركة النهضة الإسلامية).

[13] ـ قدم زعماء هذاالتنظيم إلى المحاكمة بمحكمة البليدة العسكري يوم 15/07/1992 وكانت الأحكام كالتالي : -عباسي مدني باثني عشر سنة سجنا ، نفس الحكم شمل علي بلحاج ، خمس سنوات سجنا لكمال قمازي ، وأربع سنوات سجنا لكل من شيغارة نور الدين، علي جدي، عبد القادر بوخمخم، عمر عبد القادر.

[14] ـ طبعاً منذ دخول الجزائر في عهد ما يسمى بالمصالحة والعفو عاد بعض قياديي الجبهة إلى الجزائر، ومنهم من يرى اليوم اعتماد العملية السلمية والمشاركة الانتخابية للوصول إلى السلطة وليس بالضرورة البقاء عند طروحات الجبهة التي كانت في بداية التسعينات من القرن الماضي كرابح كبير.

[15] الفيسية: من كلمة “فيس” وهي المقابل العربي للاختصار الفرنسي لاسم الجبهة: (FIS Front Islamic du Salut)

[16] ـ حسب تعبير محمد أركون، راجع:

Pour une Islamologie appliquée (dans le mal de voir. Ed .10/18 Paris.

[17] ـ نلاحظ اليوم في كتابات وتصريحات قياديو الجبهة الإسلامية للإنقاذ اختلافاً بيناً، فبعضهم لا زال عند مواقف بداية التسعينات والرؤية الفكرية ـ الإيديولوجية الأولى التي نتحدث عنها في المتن، في حين أن آخرين، خصوصاً بعد تجربة العنف المريرة والتطورات الحاصلة، تخلّى عن كثير من عناصر المشروع الأولي، ووصل الحد بالبعض إلى أن طرح الدولة الإسلامية ليس سليماً من أساسه.

[18] ـ “الحركات الإسلامية في الوطن العربي”، ندوة. مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) ط2 1989.ص300.

[19] ـ عباسي مدني . أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي .مطبعة “رحاب” -الجزائر- ط1 سنة 1989.

[20] ـ المصدر نفسه ص15.

[21] ـ المصدر نفسه ص8.

[22] ـ صادق جلال الغظم . الإستشراق والإستشراق معكوسا . دار الحداثة (بيوت)

[23] ـ المصدر نفسه ص13.

[24] ـ المصدر نفسه ص27.

[25] ـ المصدر نفسه ص31.

[26] ـ سيد قطب ، معالم في الطريق ، مكتبة وهبة (القاهرة) ط 1964.

[27] ـ عباسي مدني، المصدر السابق، ص57.

[28] سيد قطب، المصدر السابق.

[29] ـ عباسي مدني، المرجع نفسه ص63.