لا دينَ بلا تقليد، أو إنّ استمرار الدين بعد صاحب الرسالة، يحتاج إلى قيادةٍ أو مؤسسةٍ من أجل رعاية الجماعة التي أقامها مُنشئُ جماعة المؤمنين. إنها مؤسسةٌ تؤتمن على الخلاص أو تدير العملية المؤدية إليه. ولا مشكلةَ في ظهور أصحاب حماسٍ أو طموح يريدون خلافة صاحب الدين، أو مأسسة الدين بدلاً من استمرار الاعتماد على الشخصيات الكارزماتية التي قد لا تتكرر. وإنما المشكلة في الحصول على الشرعية، أو السلطة التي تُخوِّل الطامح أو الطَموحين، تولّي الشأن الديني أو تدبيره. حصل ذلك لدى البوذيين بعد بوذا، لكنْ ظهر تقليدان أو تأويلان: الهنايانا والماهايانا. والتاريخ البوذي معقَّد، لأنّ البوذية صارت «ديناً» خارج موطـن النشـوء في الهـند، وما أمكـن من أجـل ذلك شخصـنة القيادة، بل تذرّرتْ التقاليـد ضمـن الاتجـاهين اللذين ذكـرناهما.

وكان ماكس فيبر (Max Weber) (1864-1920) سوسيولوجي الدين المشهور يعرف اليهودية والمسيحية جيداً، لكنه ما استطاع أن يقيس البوذية عليهما، وكذلك الهندوسية، التي تبدو بمثابة روحٍ عامٍ ليس له مركزيات يمكن إدراكُها، وتفسير الدين من خلالها. إنه الروح العامُّ في الديانتين والذي صار تقليداً أو تقاليد، دونما قيادات أو نقاط أو رموز مركزية واضحة.

الدين اليهودي مختلفٌ تماماً. فهو يدور حول السلسلة النَسَبية للآباء والأنبياء والملوك المؤسِّسين بدءاً بإبراهيم. وقد كاد الدين اليهودي القَبَلي والنَسَبي النزعة يضيع لارتباطه بالسلطة السياسية، والتي تكسّرت وسط الإمبراطوريات الكبرى، والمنافي، وإلى أن استقر له تقليدٌ من حول الهيكل، والكهنة الذين يمارسون إرشاد الجماعة من حول الهيكل، ثم في المنافي، وهي مرحلةُ استقرار «اليهودية الربينية» التي يتوارثُ قادتُها الكُثُر المتحدرون من سُلالة هارون خدمة الدين، والرعاية الدينية والتربوية للجماعة أو الجماعات. وكل التراث الديني اليهودي –تقريباً- هو من صنع هؤلاء في صورة فتاوى وشروح للعهد القديم. وقد تعددت الجماعات بتعدد المواطن، لأنّ النصَّ التوراتي اكتمل تكونه وكتابته من جهة، ولأنّ طبقة الكهّان هؤلاء ظلُّوا يصونون التقليد ويطوِّرونه، دون أن تقع على عاتقهم أعباءُ دعم هذه السلطة أو تلك إلى أن قامت دولةُ إسرائيل. لقد كانت هناك ثلاثة أمور أدت إلى استقرار الدين اليهودي في روحه العام: انتهاء النبوة، وبالتالي استقرار النص المقدس، وقيام الربينيين أو طبقة رجال الدين لحفظ التقليد وملاءمته مع متغيرات حياة الجماعة، وعدم وجود سلطة سياسية باسم اليهودية تُصارعُ رجال الدين على السلطة في الدين؛ على الرغم من أنّ مطلب السلطة السياسية ما غاب عن اليهودية لأكثر من ألفي عام.

أما قصة التقليد في المسيحية فهي أوضح وإن تكن أكثر تركيباً. فمنذ البداية كانت هناك حاجةٌ ملحةٌ لكنيسة تحفظ الأسرار المحيطة بعجائبيات الدين: التجسُّد والخلاص والصلب والفداء. فالكنيسة الحافظة للأسرار والداعية للعقيدة الصحيحة باعتبارها هي المؤتمنة من المسيح شخصياً على ذلك، كانت ضروريةً، وبالطبع الدعاوى تعددت، فتعددت «المجامع» لتوحيد العقيدة، وما أمكن ذلك على الرغم من الاقتران بالإمبراطورية الملزِمة في الشرق والغرب. ثم تبلور تقليدان كبيران: التقليد الأرثوذكسي، والتقليد الكاثوليكي، ولكلٍ منهما كنيستُه المقدسة. فالكنيسةُ هي الدين لأنّ «المؤمن» لا يستطيع أن يكونَ كذلك إلاّ من ضمن الكنيسة. ولذلك فإنّ البروتستنتيات شكلت تغييراً جذرياً، حين أرادت إقامة الدين على الضمير الفردي وليس على الانضواء في كنيسة. وهذا يعني إلغاء الحاجة للتقليد، والاعتماد الدائم على الدعوات (أو النبوات) المستمرة والمتجددة، المستلهمة من جديد لشخص المسيح وأسرار رسالته وفدائه والخلاص الذي يعرضُه.

هل يمكن تلخيصُ ما سبق في أمرين: أنّ الدين لكي يستمرَّ ويتمدد أو تظلَّ الحيويةُ فيه إمّا أن يخلف صاحب الرسالة فيه: مؤسسة معصومة أو قوية، أو قائدٌ كارزماتيٌّ أو معصوم ذو صلةٍ مباشرة بالجماعة المؤمنة دونما توسُّط المؤسسة أو التقليد المعيَّن؟ علماء الدين في القرن التاسع عشر قالوا بذلك مع إضافات. لكنهم احتاروا في الديانتين الآسيويتين الكبريين، بسبب عدم وجود الكتاب المقدس أو النصّ فيها بمعنى «الكتاب» مثلما هو في الديانات الإبراهيمية، والذي تدور حوله العقيدة. بل وعدم وجود المؤسَّسة الظاهرة صاحبة السلطات المحدَّدة، وعدم وجود القادة الكارزماتيين وإنما هم أفراد مباركون أو فئات مباركة. وهكذا وبعد أخذٍ وردٍّ اضطروا للقول: إنّ الدين يمكن أن يقوم ويستمرَّ بالروح العام، والتقليد الصلب الذي يكتسب القائمون عليه (الغيورون) القداسة في نظر الجمهور من خلال اقتناعهم بأمانة هؤلاء المباركين للروح العام المتبلور في التقليد الديني الرئيس (الأرثوذكسي).

الإسلام، وَمَنْ هو صاحب السلطة في الدين؟

ولنعُدْ إلى الشأن الإسلامي. عندما توفّي رسول الله (صلواتُ الله وسلامُهُ عليه)، أجاب المسلمون بسرعة عن مسألة خلافته في إدارة الشأن العام، بإقامة السلطة (= الخلافة) التي تدير الشأن العام. إنما مَنْ يخلُفُ رسولَ الله في إدارة الدين أو في قيادة الدعوة. كان المفهوم أنّ الدولة هي التي تتولَّى إدارة الدين أيضاً. لكنْ سُرعان ما ظهرت جماعاتٌ تريد إدارة الدين أو العمل باسمه إمّا بمشاركة الدولة أو في مواجهتها. وكان من هؤلاء المحكِّمة الذين سمّاهم معاصروهم الخوارج لأنهم ثاروا باسم «لا حكم إلاّ لله» على السلطات، واستمرت تمرداتهم لأكثر من قرنٍ إلى أن أنشؤوا دولاً مستقلّةً عن الخلافة الأُموية ثم العباسية. وما ذكرتُ الشيعة في هذا المعرض، لأنّ دعوتهم كانت سياسيةً بحتة، وهم يريدون منذ البداية أن يكونَ الخليفةُ أو الإمام السياسي من آل بيت النبوة. أما المحكِّمة فإنهم أرادوا إقامة دولةٍ دينية، وقد ذكرتُهم على الرغم من ذلك لأنّ السلطة السياسية والدينية عندهم تقومُ على الجماعة المؤْمنة، باعتبارها صاحبة السلطة في الشأنين الديني والسياسي. وقد درسْتُ في اُطروحتي للدكتوراه (1977) أفكار جماعتين أُخريين، كانتا أقلَّ اهتماماً بالشأن السياسي، وإنما تريدان الاستقلال عن السلطة السياسية في ممارسة الشأن الديني وهما: القُراء والمرجئة. وقد اصطدم الأُمويون بجماعةٍ ثالثة هي: القَدَرية (أسلاف المعتزلة)، وكلتا الجماعتين قالتا بدءاً باستقلال الشأن الديني (العقَدي) عن الشأن السياسي. وقد زعم عبدالحميد بن يحيى كاتب الديوان لدى الأُمويين أنّ العلّة في سخط أمير المؤمنين على القَدَرية أنهم أرادوا «مشاركة الله في سلطانه»؛ وهذا وهو يُسمّي أمير المؤمنين الأُموي خليفة الله!

وما تخلَّى الأُمويون ولا العباسيون الأوائل عن دعوى الانفراد بإدارة الدولة والدين معاً. لكنّ العباسيين (وهم من أبناء عمومة النبي) تصارعوا على السلطة مع الفرع العَلَوي من آل البيت، فحرصوا على اجتذاب فئات أُخرى من المتكلمين والعلماء كانوا مهتمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري بالاستقلال أو الانفراد بالشأن الديني. وهكذا انفتحوا أو أشعروا بوجود ثلاث فئات تريد الاختصاص بالدعوة الدينية، والإرشاد والعمل الديني، دونما معارضةٍ للسلطة السياسية أو ميلٍ لمصارعتها: المتكلمون (وعلى رأْسهم المعتزلة) وهم معنيون بتصحيح العقيدة، ومنهمكون بمجادلة أهل الكتاب والديانات الأُخرى. والفقهاء، وهم الذين كانوا يمارسون التعليم الديني، والفتوى، ويأتي من صفوفهم القُضاة. والمحدِّثون، وهم الذين كانوا مهتمين بجمع أحاديث النبي، وإبراز الجانب التشريعي فيها. وقد مال بعض رجالات الدولة إلى المعتزلة والفئات المشابهة، باعتبارهم مدينيين مثقفين ولديهم طاقات جدالية جذّابة. بيد أنّ الفقهاء والمحدِّثين كانت لهم شعبيةٌ كبيرةٌ، لأنهم يحلُّون مشكلات الناس في الحلال والحرام، ولأنهم يعلِّمون أبناءهم، وقد ظهر من بينهم قراء القرآن والمفسِّرون وجامعو سُنَن النبي ومعلِّموها، ثم إنّ الدولة تحتاج إليهم سواء في سمعتها باعتبارها حارسة الدين، كما أنّ الوعاظ والقصّاصين وناشري الدعاية للدولة (أو ضدها!) يأتون من صفوفهم. لقد انفتحت الدولةُ عليهم إذن، ثم ساورتْها الخشيةُ أيام المأمون (198 -218هـ/ 813 – 833 م) من تزايُد نفوذهم الشعبي على الرغم من الاختلافات فيما بينهم وعلى الرغم من الصلات الوثيقة التي كانت لكثيرين منهم مع رجالات السلطة. وهكذا أجرت لهم اختباراً في مسألة تبدو بعيدةً عن اهتماماتهم، وأقرب لاهتمامات المتكلمين، وهي مسألةُ خَلْق القرآن أو ضرورة القول بها لتظلَّ العقائد صحيحة. ووافق كثيرون خوفاً أو طمعاً على المسألة. بيد أنّ نخبةً ضئيلةً العدد بزعامة أحمد بن حنبل (164-241هـ/ 780 – 855 م) عارضت ذلك، واعتبرت أنه ليس من حق السلطة التدخل في الشأن الديني أو فرض عقيدة معينة في الدين، تثير البلابل بين العامة باعتبار ذلك تلاعُباً بالقرآن، دون أن تكون لذلك فائدة في إدارة الدولة أو الشأن العام! وعلى أي حال؛ وبعد ملاحقات استمرت ما بين (218 و233هـ/ 813-847م) تخلَّى الخليفة الجديد المتوكل (232-248هـ/ 847-861 م) عن الحملة، وترك المحدِّثين والفقهاء يعودون إلى تدريسهم ووجوه اهتمامهم دونما إزعاجٍ أو اعتراض من جانب رجالات الشرطة! وما انتهى الأمر عند هذا الحدّ. لكنّ بقية عقود القرن الثالث الهجري شهدت اتجاهاً قوياً لقسمةٍ في العمل بين المجالين السياسي والديني. بحيث يتولى الفقهاء والمحدِّثون (على تمايُز) الشأن الديني واستمرت هذه المصالحة العُرفية بين أرباب السيوف، وأرباب الأقلام طوال العصور الوسطى الإسلامية، وإلى مشارف الأزمنة الحديثة؛ دون أن يخلو الأمر خلال العصور كلّها من صراعٍ وتجاذُبٍ على أطراف المجالين بين السياسي والديني.

التقليد الفقهي والعقائدي

السُنّة والجماعة

السُنّة هم جماعة التقليد. وقد أعلنوا عن مشروعهم في اسمهم. فالسنة تعني العُرف والعادة، وتعني ما كان عليه النبي وأصحابه في الأقوال والأفعال والتقريرات. وتعني الشرعية من خلال استمرار سيرة السلف الصالح. ونعرف الآن أنه كانت في الكوفة حوالى أواسط القرن الثاني الهجري جماعة صغيرة تُسمّي نفسها «أهل السنة والجماعة»، إلى جانب الجماعات الأُخرى المتكاثرة مثل القدرية والجهمية والإباضية والشيعة والمرجئة. أطْلعَنَا على ذلك ضرار بن عمرو الغطَفاني (توفي حوالى 190هـ/ 819 م) في كتابه: «التحريش» الذي وضعه تقديراً بين (170 و180هـ/786- 796) عندما غادر الكوفة إلى بغداد. لقد كان المعتقد سابقاً أنّ «أهل الحديث» هؤلاء تأخروا في التكوين، وأنهم كانوا يسمُّون أنفسهم «أهل السنة»، ثم أضافوا لاسمهم «الجماعة» في زمن أحمد بن حنبل. وإذا كان الغالب على مفهوم السنة الجانب الديني؛ فإنّ الغالب على مفهوم الجماعة، الجانب الاجتماعي/ السياسي، بما يعني تطلب الأكثرية أو الإجماع، بحيث تكونُ السلطة في الدين كما في الدولة أو المرجعية العليا في الأمرين من حق «الجماعة». وكان المستشرق الألماني ولفرد مادلونغ (Wilferd Madelung) قد زعم أنّ مصطلح «الجماعة» اختراعٌ أُموي من أيام معاوية بالتحديد! وهذا غير صحيح بالطبع، فأول وثيقة يظهر فيها تعبير أو مصطلح: السنة الجامعة؛ هي وثيقة التحكيم بين علي ومعاوية. وعلى أي حال، فإنّ تمييز هؤلاء على ضآلة أعدادهم آنذاك (بل ظلوا ضئيلي العدد إلى أيام الجاحظ في ثلاثينيات القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، والذي كان يسميهم: نابتةً، أي جُدُداً)، أو بدون جذور جاء من الأمرين: السنة، أي القول بالتقليد (هم يسمُّونه الاتّباع)، والجماعة، أي إنّ المرجعية في الدين والدولة هي للأمة وليس للإمام أو الفئة مختارة (كما كان رأي الأُمويين والعلويين والعباسيين!)؛ ذلك أنّ أساس الإمامة أو الولاية عند أهل السنة هو الاختيار من الجماعة، كما أنّ الجماعة المؤمنة هي التي تُعنى بشأنها الديني عبر أعرافها وإجماعاتها واحتضانها للكتاب والسنة، وعلماؤها هم الذين يتولَّون بتكليفٍ منها تحديد السُنَن الواجبة الاتّباع.

ظهورالتقليد الفقهي واستتبابه

أردت في مطلع هذه الدراسة عن التقليد وإشكاليات الاجتهاد والتجديد، الاستشهاد بنصين لرفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873)، يتعلق أحدهما بتصوره للتقدم العلمي الأوروبي، وعلائقه بالعلوم الحِكَمية كما تُسمَّى عند المسلمين. أما النصُّ الآخر فيتعلق بقدرات التقاليد العلمية الإسلامية على الانفتاح والتجدد.

1. يقول الطهطاوي في «مناهج الألباب المصرية»[2]: «إنّ هذه العلوم الحكمية التي يظهر الآن أنها أجنبيةٌ، هي علومٌ إسلامية، نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية. ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة. بل لا يزال يتشبث بقراءتها ودراستها من أهل أوروبا حكماءُ الأزمنة الأخيرة». إنّ البارز في نصّ الطهطاوي، تلميذ المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي (Silvestre de Sacy) (1758-1838) بباريس بين عامي 1826 و1831 ثلاثة أمور: الأول: التسوية بين العلوم الحِكَمية أو العقلية، والعلوم التجريبية. والثاني: اعتباره أنّ العلوم الأوروبية كلها متأسِّسة على العلوم الإسلامية. وهذا يعني من ضمن ما يعنيه أنّ المسلمين ليسوا بحاجةٍ للاقتباس من الغرب، وخصوصاً في العلوم المسمّاة حديثة، لأنها موجودةٌ ومتقدمةٌ. وأخيراً فإنّ الميراث المشترك يمكن أن يؤدي إلى صداقةٍ وتزامُل لتقارب الأفكار والأهداف. والأمر الثالث، وهو الدليل على الأمر الثاني أنّ كتب العلوم الحكمية، لا تزال موجودةً ومخطوطة في خزائن ملوك الإسلام، وأنّ العلماء الأوروبيين في زمانه لا يزالون حريصين على قراءتها والاطّلاع على محتوياتها!

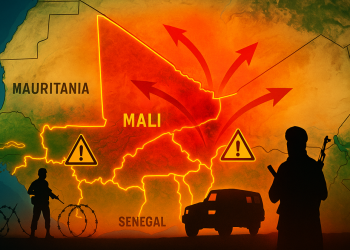

2. أما النصُّ الثاني فهو من «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وهو يردُ في سياق الحديث عن التقدم الفرنسي في علوم الفلك والرياضيات والجغرافيا. هنا يستطرد الطهطاوي قائلاً: إنّ فقيهاً مالكياً اسمه المختار الكنتاوي من ناحية أزوات (أزواد) على مقربةٍ من تمبكتو[3]: «ألّف كتاباً سمّاه النزهة، جمع فيه جملة علوم. فذكر بالمناسبة علم الهيئة، فتكلم على كروية الأرض وعلى سيرها ووضّح ذلك، فتلخّص من كلامه أنّ الأرض كروية، ولا يضرُّ اعتقاد تحركها أو سكونها..». ثم إنه وسواء أكانت الأرض متحركة أم ساكنة؛ فإنّ ذلك عند الكنتي -وبخلاف كلام الكنيسة الكاثوليكية- لا علاقة له بصحة الاعتقاد! والمؤلّف الذي يذكره الطهطاوي مات عام 1222هـ الموافق 1805م! ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أنّ فقيه صحراء شنقيط وتمبكتو، وفي مطلع القرن التاسع عشر، كان لا يزال بنظر الطهطاوي يمتلك تقاليد علمية وفقهية متقدمة، هي التي تأسستْ عليها ثقافة التقدم الأوروبي، وقد أمكن له بهذا الموروث واستناداً إليه، أن يُثبت كروية الأرض شأن كوبرنيكوس وغاليليو: فلماذا لا تستطيع ثقافتُنا العريقة، وأمتُنا صاحبةُ الخيرية –في نظر الطهطاوي أيضاً- استدراكَ ما فات، والاستعداد لما هو آتٍ[4].

نعرفُ من كتاب ضرار بن عمرو الغطفاني (التحريش) أنّ الصراع في الكوفة في أواسط القرن الثاني الهجري ما كان حول الجماعة أو الأرثوذكسية، بل حول ما صار يُعرف بالفرقة الناجية وسط تكاثر الفرق والجماعات المتنابذة. والطريف أنه في حديث الفرق الثلاث والسبعين المشهور؛ فإنّ «الجماعة» تبدو في إحدى نهايات الحديث باعتبارها الناجية، وهؤلاء بالطبع هم الأكثرية أو «السواد الأعظم» بحسب إحدى روايات الحديث أيضاً.

فلنعُدْ بشكلٍ موجز إلى التقليد والنظام الفقهي في الإسلام، والذي تكوَّن وظهر فيما بين القرنين الثاني والرابع للهجرة/ الثامن والعاشر للميلاد، والذي كان لا يزال يُظهر مقاومةً ووعياً بإمكانات التجدد والإنجاز في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، أي بعد تسعة قرون على نشوئه، كما يبدو عن مقاربة الطهطاوي للمسألة في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي/ الثالث عشر الهجري. إنني أُريدُ أن أُشير هنا بإيجاز إلى سبع خطواتٍ أو مراحل أعتبرها زمن ظهور التقاليد المؤسِّسة لذلك النظام، وهي: مرحلة الفقهين أو التقليدين الحجازي والعراقي – ومرحلة فقهاء الأمصار أو حَمَلة العلم – ومرحلة الطبقات والقواعد – ومرحلة التلاؤم أو تقسيم العمل بين الفقهاء والدولة – ومرحلة استتباب المذاهب الفقهية – ومرحلة استتباب النظام العقدي – ومرحلة ظهور الطرق الصوفية. وبالطبع فإنّ هذه المراحل لا تتتابع بشكلٍ واضح، بل تتمايزُ وتتداخلُ في الوقت نفسِه. بيد أنها أفضت في المرحلتين الثالثة والرابعة إلى تبلْوُر تقاليد وأعراف وقواعد عامة سواء فيما بين العلماء، أو بينهم وبين الدولة.

الفقه الحجازي والفقه العراقي (70-130هـ/ 689- 747 م) على وجه التقريب. وهو فقه التابعين ممن تتلمذ على الصحابة في المدينة ومكة وامتداداً إلى اليمن من جهة، ومن تتلمذ على الصحابة بالعراق في الكوفة والبصرة ومصر والمدائن الأصغر. وتجمع هذا الفقه مفاهيم معيَّنة للسنة والعُرف السائد بكلٍّ من الناحيتين. وفي هذه الفترة حصل التمايُز بين فقه السلف لدى الحجازيين، وفقه الرأْي لدى العراقيين. وعلى الرغم من ظهور «فقهاء المدينة السبعة» من أبناء الصحابة؛ فإنّ كلاً من سعيد بن المسيِّب والزهري كانا الشخصيتين الأبرز، ربما لتوسيعهما مصادر الفتوى باتجاه تفسير القرآن، والسيرة النبوية. بينما اعتمد الآخرون على السنة العملية للنبي، وفتاوى الصحابة وآرائهم وخصوصاً عمر بن الخطاب[5]. أما العراقيون فقد برز من بينهم الشعبي وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. وقد تكون لتسمية الفقه العراقي بفقه الرأي في هذه الفترة علاقةٌ بأحكام القُضاة في الكوفة والبصرة. ثم إنّ العراقيين عُنُوا ببدايات التفكير الكلامي، ومسألتي الإيمان والقَدَر (ولذلك أيضاً علاقةٌ بالرأي والاعتقاد)[6]. أما اتهام المدينيين للعراقيين بمخالفة السنة (التي كانت بمثابة العُرف السائد في العمل والأقضية) فليس صحيحاً لأنه كانت للعراقيين سُنَنهمْ أو أعرافهم أيضاً وأخذهم عن الصحابة الذين نزلوا بينهم مثل ابن مسعود وعلي بن أبي طالب[7].

مرحلة حَمَلة العلم وفقهاء الأمصار (130-180هـ/ 747-796 م): وفي هذه المرحلة ظهر أمران: الاحتراف، بحيث تمايز الفقهاءُ عن القُضاة. وبدأ تدوينُ الأسئلة والجوابات، وجمع الأحاديث والسُنَن، والتي كانت أجزاء خاصة في المرحلة السابقة. والأمر الآخر غير الاحتراف، ظهور رُموز أو فقهاء كبار يجتمع حولهم الطلاب من مثل أبي حنيفة ومالك. وإن لم يقتصر الأمرُ عليهما، بل ظهر أكثر من فقيه متميز في كل مصر وبلدة. ومما له دلالتُه في مسألتي الاحتراف والتمدْرُس تقارُبُ المصادر والموضوعات على الرغم من استمرار الأعراف الخاصة في كل مصر. إذ تبادل الشيوخ من كل مصر التلامذة والمدوَّنات. وتطورت الرحلة في طلب الحديث والفقه وقراءة القرآن[8].

مرحلةُ الطبقات والقواعد: (240–180هـ/ 747 – 854 م): إنّ المعني بالطبقات، إقبال فقهاء ومحدِّثي كلّ مصر على وضْع قوائم ذات ثلاث حلقات أو أجيال فيما بين الصحابة وتابعي التابعين، ممن يؤْخَذُ عنهم الفقه أو يُروى عنهم الحديث، إمّا باعتبارهم ذوي اجتهادات، أو باعتبارهم ثقاتٍ في رواية الحديث وإسناده. وفي الغالب فإنّ الواردين في الحلقتين الثالثة والثانية لهم تأليفٌ أو رسائل في موضوعات فقهية معينة أو لهم مجموعات حديثية باسم السُنن والمسانيد أو لهم تفاسير مثل تفاسير الخمسمئة آية. ويبدو الوعي بالطبقة والوعي بتكليف تحمل العلم في كتب مثل كتاب العلل لعلي بن المديني، وطبقات ابن سعد، وطبقات خليفة بن خياط، والمعرفة والتاريخ للبَسَوي[9]… إلخ.

أمّا القواعد فالمعنيُّ بها الرسائل في أُصول الاستنباط. وأشهرُ الرسائل بالطبع رسالة الشافعي (في أُصول الفقه). ويبدو من رسائل الشافعي (-204هـ/ 820 م) الأُخرى أنّ أصول الاستنباط كتب فيها عديدون قبله بعد العام 150هـ/ 767 م (الذي يعتبره الذهبي عام التصنيف[10]!)، وقد كان هو يناقش الآخرين ويردُّ عليهم ويحدّد مفاهيم أشهرها تجاوُزُهُ للمفهوم القديم للسُنّة إلى اعتبارها الحديثَ المباشرَ عن رسول الله، وأنها مثل كتاب الله في المرجعية. وهكذا فإنّ كلَّ طرفٍ أو اتجاهٍ كلامي أو فقهي عُني في هذه المرحلة بوضع منهج أو برنامجٍ عام، يتجاوزُ المحليات (الأمصار)، ويتجاوزُ الأعراف الخاصة بكل مصر. وقد كان هناك مَنْ حاول وضع منهجٍ عامٍ يتناول الكلام والتفسير والحديث والفقه؛ في حين مال البعض الآخر إلى الربط بين الفقه والحديث وحسْب.

ولا شكّ أنّ هذه التحدُّدات المفهومية في النصف الأول من القرن الثالث الهجري (الكتاب والسنة والإجماع) ومصير السواد الأعظم إليها، عَنَتْ ظهور تقليدٍ عامٍّ في معنى الفقه والاجتهاد الفقهي. بيد أنّ الأمر تجاوز التقنيات على الرغم من شدة أهميتها إلى بروز فهمٍ معيّن من جانب الفقيه لذاته ودوره ومهماته وإمكاناته[11].

مرحلة التلاؤم بين السلطة والفقهاء: (240 – 300هـ/ 854 – 912) في منتصف القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، كانت تطورات الوعي والتقعيد تمضي باتجاه تجاوز الأمصار وأعرافها الخاصة، واستيعابها في نظامٍ عامٍّ صارت مفاهيمه أكثر تحدداً، وهو الذي عُرف فيما بعد بأدلة التشريع أو مستندات الاستنباط عند الفقيه. ومع تحدُّد الأُصول والطرائق أو اتجاهها لذلك؛ فإنّ الفقيه ازداد وعْيُهُ بدوره ومهامِّه، سواء في شأن النصّ وما يتصل به (قرآناً وسنة)، أو ما يتصل بعلائق النصّ بالجماعة، والجماعة وفقهائها بالدولة.

كانت السلطات تعتبر أنه لا علاقة لعلماء الفقه والحديث بالعمل السياسي. وهو اعتبارٌ ما خالفهم الفقهاء والمحدِّثون فيه كثيراً. لكنْ خطر لهارون الرشيد (170-193هـ/ 786-809 م) وابنه المأمون (198-218هـ/ 198-218 م) أنه لا علاقة للفقهاء والمحدِّثين أيضاً بشؤون الاعتقاد، وأنّ المتكلمين –إلى جانب إمارة المؤمنين- هم أصحاب الصلاحية بذلك. وقد أجرى المأمون اختباراً في مسألة خَلْق القرآن، فاشتبك من حيث لم ينتظر مع بعض المحدِّثين والفقهاء. وطوال ثمانية عشر عاماً، استمر الاختبار في نظر السلطات، والمحنة في نظر الفقهاء والمحدِّثين، ثم حدثت المهادنة، واستقر التلاؤم بعد تجاذُباتٍ على أساس فكرة وممارسة تقسيم العمل، فالملف الديني بأيدي العلماء، والملف السياسي وإدارة الدولة بأيدي أرباب السيوف -كما سُمُّوا فيما بعد- والسيادة للدولة بالطبع في سائر المسائل[12].

إنّ هذا التلاؤم القائم على تقسيم العمل، ساد العلاقات بين الفقه (التشريع والقضاء والأوقاف والمدارس) والدولة على مدى العصور الوسيطة، وإلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وما خلا الأمر من تنازُعٍ على المفاهيم والصلاحيات مثل جداليات السنة والبدعة، والسياسة والشريعة، ولاحقاً جداليات القانون والشريعة[13].

بيد أنّ هذا التطور الذي حدَّد المجال والصلاحيات وطرائق الأداء، حوَّل في الحقيقة الجهات الفقهية إلى «مؤسسة». واستناداً إلى الاكتمال التقعيدي والتقني وانتظام العلائق بالسلطات، ظهرت المدارس الفقهية.

مرحلة ظهور المذاهب الفقهية: (300 – 450هـ/ 912 – 1058 م) لا ندري في الحقيقة متى بدأت أو تبلورت فكرة المدرسة أو المذهب، ولماذا نُسبت إلى هذا الشيخ أو ذاك. ويبدو أنه كان لا بد أن تتوافر في الشخصية المؤسِّسة شروط عدة: التأليف والتصنيف، والتلامذة الكثيرون، وانتساب التلاميذ إلى أمصارٍ وأقطار عدة بحيث لا تسيطر عليهم التقاليد المحلية لأي مصر، وظهور شخصية أو شخصيات كبرى في كل جيل تعيد التذكير بعمل المؤسِّس، وأعمال الأجيال اللاحقة، من طريق الشرح أو الاختصار والتحويل إلى متنٍ للتعلُّم. ويضيف ابن سمُرة في «طبقات فقهاء اليمن» أنّ من شروط استمرار المذهب استناده إلى سلطةٍ أو دولةٍ تعيِّنُ منه القُضاة، وتُساعد في نشر المدارس والتعليم المذهبي وتفيد وتستفيد من الشرعنة المتبادَلة[14].

في الواقع أنّ إفادة هذا المذهب الفقهي أو ذاك من دعم الدولة أو السلطة المعينة ظاهرٌ في بدايات تبلْوُر هذا التوجه الفقهي أو ذاك. والأمثلةُ على ذلك عديدة وخصوصاً لدى الإباضية والزيدية. فقد قامت دُوَلٌ للإباضية في عُمان والمغرب العربي الكبير. وقامت دولٌ للزيدية في اليمن وطبرستان. وقد أفاد المذهبان بالطبع من قيام تلك الدول. بيد أنّ التقليد الفقهي تأثّر، فقد ظهر لدى الزيدية تقليدان فقهيان، وكذلك لدى الإباضية. ومن جهة أُخرى فإنّ الأحناف أفادوا طوال تاريخهم من دعم السلطات بدءاً بالعباسيين، ثم المماليك والعثمانيين. لكنْ من ناحيةٍ أُخرى فإنّ الشافعية ما حظوا في تاريخهم المزدهر بالدعم إلاّ في فترتين: فترة نظام المُلْك وزير السلاجقة الذي أقام لهم النظاميات، وإن لم تكن قاصرةً عليهم، بل أفاد منها الأحناف أيضاً. ثم هناك دولة صلاح الدين الذي كان شافعياً، أما أبناؤه وأبناء أخيه العادل فقد توزعوا على المذهبين الشافعي والحنفي أيضاً. وقد احتضن المماليك المذاهب السنية الأربعة كما هو معروف، لكنّ وجود الشافعية ما تأثّر كثيراً بتقديم العثمانيين للمذهب الحنفي. وما قامت في الأزمنة الكلاسيكية دولةٌ حنبليةٌ، لكنّ المذهب الحنبلي ظلَّ حاضراً. وهكذا فإنّ المذاهب الفقهية تأثرت إيجاباً أو سلباً بدعم السلطات أو الإعراض عن الدعم، لكنّ الإعراض أو الملاحقة ما أدَّيا إلى زوال المذهب. فالتقليد المذهبي الاثنا عشري تأثر إيجاباً أيام البويهيين، لكنّ المذهب العقدي الإمامي والفقهي ظلَّ حاضراً ومتنامياً على الرغم من غياب الدعم الدولتي بعد زوال البويهيين، حتى كانت الدولة الصفوية التي فرضت المذهب بعد القرن التاسع الهجري. فالمذهبان اللذان أفادا دائماً من دعم الدولة أو الدول عبر الحِقَب الكلاسيكية هما المذهبان الحنفي في دُوَل التُرك، والمالكي في سائر الدول بالمغرب العربي والمجال الإفريقي. ومع ذلك ومرةً أُخرى؛ فإنّ سائر المذاهب الفقهية أثّرت أكثر ما أثّرت في استمرارها وازدهارها بيئاتُ التضامن الاجتماعي التي التفّتْ حول فقهائها وعلمائها، وتوارُث البيئات والتقاليد من خلال المدارس التي كان أهل المذهب المقتدرون يوقفونها ويموِّلونها[15]. والطريف أنه في تلك المدارس ما كان يُدرَّسُ غير الفقه وأُصوله، وقد تأخّر إنشاءُ مدارس القرآن والحديث. وفي المدارس ومن حولها ظهرت تقاليد أيضاً في عمل الفقيه وكتابته وظهور المؤلفات الواسعة، والمتون التعليمية. فالطريف أنّ كتاب الأم للشافعي، لم يصبح متناً في تعليم المذهب، بل الذي صار كذلك مختصر المُزَني تلميذه، والذي تكاثرت عليه الشروح. ومثل مختصر المُزَني ظهرت مختصرات في كل مذهب عبر العصور المتطاولة. يكتب فقيهٌ نصاً شاسعاً واجتهادياً فلا يُتلقّى بالقبول إلاّ إذا حظي بمختصرٍ من صاحبه أو من تلامذته، ثم تكون الشروح على المختصر، حتى يظهر مختصرٌ آخر مثل مختصر الكرخي ومختصر القدوري عند الأحناف، ومختصر خليل عند المالكية، ومختصر الخِرَقي عند الحنابلة. وعلى كلٍ من هذه المختصرات أو المتون تظهر عشرات الشروح التي تمثّل استمرار الاجتهاد بداخل المذهب، إضافةً للفتاوى والنوازل والنوع التأليفي المسمَّى اختلاف الفقهاء[16].

إنّ الأساس في ظهور التقليد الفقهي أمران: استقلال المجال الديني عن المجال السياسي نسبياً، والاستقلال النسبي أيضاً عن المجال العقائدي أو الكلامي. وقد بلغ من قوة هذا التقليد المستقلّ أنه ظهرت له قواعد مشتركة تتجاوز المذاهب الكلامية والفقهية، كما بدا في علم أُصول الفقه. وقد صار الجدل الفقهي، والاختلاف الفقهي، جزءاً من الحرية والسعة التي تمتع بها الفقهاء، حتى إذا اشتدّ الاختلاف أو التنافُس وجدنا فقهاء متشددين مذهبياً أو اجتهادياً في العـادة، يُقدمـون على الدفـاع عن التقليـد الفقـهي العـام، مثلما فعل ابـن عبـدالبر المـالكي (ت463هـ/ 1071م) في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»، وابن تيمية الحنبلي (ت 728هـ/ 1328م) في: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»[17]. ثم إنّ كثيراً من كتب الأصول، جرى شرحُها وتبنّيها من جانب مذاهب عدة مثل كتب الغزالي وفخر الدين الرازي وابن الحاجب.

تتضمن سائر كتب الفقه العام المطوَّلات والمختصرات كما هو معروف ثلاثة أبواب رئيسة: العبادات، وهي تحتلُّ نصف هذه الكتب، ثم المعاملات، وأخيراً الحدود والجنايات. وتضيف بعض الكتب باباً في الآداب والأخلاق. كما أنّ بعض كتب المتأخّرين تفتتح بتقديم طويل نسبياً في أصول الاستنباط والفتيا. إنما في العادة؛ فإنّ هذه الاُصول تستقلُّ بها كتب أصول الفقه. والمعروف أنه بعد ظهور المذاهب؛ فإنّ التأليف في بعض الموضوعات الفقهية دون غيرها قلَّ دون أن ينعدم. وبالطبع هناك مؤلَّفات في لغة القرآن وفي أحكام القرآن، ظهرت منذ القرن الثاني ثم استمرت بعد نشأة المذاهب. ويقدّر علماء التراث الإسلامي التراث الفقهي المكتوب بين القرنين الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي والثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي، بما لا يقلُّ عن المليون ونصف المليون كتاب بين متونٍ ومختصرات وحواشٍ ومؤلَّفات تقع في عشرات المجلدات. والذي وصلنا منه يقلّ عن نصف المليون؛ وبالطبع فإنّ العناوين أو رؤوس الموضوعات أقلّ من ذلك.

ماذا يعني هذا كلُّه؟ هذا يعني أنه كانت هناك احتياجاتٌ اجتماعيةٌ غلاَّبة للفقه والفقهاء. فالمجتمعات هي التي اتبعت المدارس الفقهية ورعت الفقهاء من شتّى المذاهب. وذلك لأنّ الأدبيات الفقهية تتعلق من جهة باستمرارية الدين والحياة الدينية في العبادات والمعاملات، كما تتعلق بالقضاء، وتتعلق أولاً وأخيراً بالثقافة ورؤية العالم، المتضمنة رؤية المسلم لدينه ومجتمعه، والأخلاقيات الفردية والعامة.

التقليد العقائدي أو الكلامي

يعمد أبو الحسن الأشعري (ت 324هـ/ 936 م) في «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» لإيراد خُلاصات استقرت عليها عقائد الفِرَق الإسلامية في مطلع القرن الرابع الهجري. وبحسب عرضه يتبين أنّ المعتزلة (وهم أولُ المتكلمين) استقرت عقائدهم على «الأصول الخمسة»، بينما استقرت عقائد «أصحاب الحديث وأهل السنة» على أصول عدة (التنزيه، وإثبات الصفات، وإثبات القضاء والقدر، وتولّي سائر أصحاب رسول الله). أما الشيعة فلا تزال فِرَقهم شديدة الاختلاف، لكنهم جميعاً يتولَّون علياً ويفضّلونه على سائر الصحابة. وكذلك الخوارج أو المحكِّمة، إذ ما استقرت عقائد فِرَقهم باستثناء الإباضية. ولأنّ الأشعريَّ ينقل عن مصادر عدة من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي؛ فإنه يذكر اختلافات المرجئة والقدرية، والجهمية، بينما الواقع أنّ تلك الفِرَق اختفت أو كادت أو ذابت أفراداً وجماعاتٍ في أحد الاتجاهات السنية أو الشيعية أو المعتزلية. وهكذا نعرف أنه في القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي، وفي علم الكلام أو اللاهوتيات بالذات صار هناك اتجاهان رئيسان: الاتجاه المعتزلي وله تقاليده، والاتجاه السنّي وكانت تقاليده تتجه إلى الاستتباب بعد بروزٍ في القرنين الرابع والخامس للهجرة. وفي القرنين الخامس والسادس للهجرة (ودائماً من الجهة العقدية) صعدت الإمامية على حساب الزيدية والإسماعيلية؛ بحيث صار مبرَّراً الحديث عن الاتجاهات الرئيسة النهائية في الإسلام الوسيط.

وقد صار ممكناً من جهةٍ أُخرى الحديث عن لاهوتين أو اتجاهين رئيسين في الكلام في العصر الوسيط: اتجاه التنزيه والعدل، وهو الاتجاه المعتزلي، واتجاه الرحمة والعناية والفضل وهو الاتجاه السني، الذي غلبت فيه الأشعرية في القرن الخامس الهجري وما بعد، دون أن تغيب السلفية تماماً لأنها هي أصل الفكرة السنية. وقد صارت التيارات الشيعية والخارجية أقرب إلى المعتزلة في المسائل اللاهوتية، بينما صارت الفِرَق الأُخرى أقرب إلى الاتجاه السني.

على أنّ الفقه الذي استقرت تقاليدُهُ ومذاهبُهُ حوالى القرن الخامس، ما تطابق مع أي اتجاهٍ من الاتجاهين العَقَديين. ففي حين صار أتباع المذاهب الثلاثة بالتدريج أشعرية؛ فإنّ المعتزلة ما استطاعوا إيجاد مذهب أو مذاهب فقهية، وظلَّ منهم الشافعية والحنفية والزيدية في الفقه. إنما في بداية عصر المماليك حصل تطوران: اعترفت الدولة بالمذاهب الفقهية الأربعة، باعتبارها فقه أهل السنة، وانضمّت الفرق الصوفية إلى أهل السنة عقائدياً، وظلوا موزَّعين على المذاهب الثلاثة أو الأربعة في الفقه.

ما فائدةُ الحديث عن التقليد في علم الكلام أو اللاهوت؟ فائدتُه أنه في أزمنة المماليك والعثمانيين صار «مذهب أهل السنة» يعني المدارس الفقهية الأربعة، ويعني الأشاعرة في العقيدة. وعلى الرغم من البيانات العقدية الكثيرة (منذ أيام أحمد بن حنبل)؛ فإنه ما أمكن صَوغُ «قانون إيمان» كما عند المسيحيين؛ بل اقتصر الإجماعُ على العقائد الثلاث: الوحدانية، والكتب والرسل والنبوات، واليوم الآخِر. وهكذا ولأنه ما ظهرت لدى أهل السنة مؤسسة مقدسة للخلاص؛ بل ظلَّ الأمر واسعاً في نطاق المفهوم العامّ لأهل السنة والجماعة؛ فإنّ التمردات ووجوه التفرد ظلت ممكنةً تارةً باسم الجماعة، وأطواراً باسم السنة؛ وفي كل الأحوال بداعية الاجتهاد، بالعودة للأصول، إلى مشارف الأزمنة الحديثة.

عندما حصل التأزُّم الديني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عَسُر على التقليدين الفقهي والعقدي استيعابه. إنما في حين أثّرت الإحيائيات السلفية والإصلاحية أكثر على التقليد الفقهي، فإنّ الإصلاحية والحداثة أثرتا أكثر على التقليد العقدي الأشعري. ولذا فقد بدا في الثلث الأول من القرن العشرين، أنّ التقليد الإسلامي السني بشُعَبه الثلاث هو في طريقه إلى التصدع: تقليد المذاهب الفقهية، والتقليد الأشعري، والطرق الصوفية. وفي حين أمكن بالإصلاح استنقاذٌ متوسط الحيوية للفقه، وإحياءٌ كبيرٌ في المجال الصوفي، فإنّ التقليد الأشعريَّ الشديد الثبات بدا فاقداً لكل حياة. وعلى هذا ظهرت أُطروحات علم الكلام الجديد، وأُطروحات مقاصد الشريعة. أما أُطروحات مقاصد الشريعة فقد تسلّمها الحزبيون الإسلاميون زمناً ليصارعوا بها التقليد الفقهي، في حين تسلّمت أُطروحة علم الكلام الجديد (وهي في الأصل لعالم سني هندي هو شبلي النعماني) الإحيائية الشيعية. وما ظهر تضامُنٌ مع الأشعرية إلاّ من جانب قلةٍ من علماء الأزهر والهند، ومن المستشرقين الجدد. ثم إنّ ذوي التوجه السلفي والذين كانوا يمارسون في فترات احتجاجيات اجتهادية تحت مظلة التقليد، بدوا مصرّين في شتى الأنحاء من الجزيرة العربية وإلى المغرب والهند على إزالة التقليدين: الفقهي والعقدي، لصالح توجُّهٍ جديدٍ عاماً في الاعتقاد والاجتهاد الفقهي.

التقليد الصوفي

التصوف في الأصل ظاهرة فردية، سواء في مرحلته الزهدية، أو في مرحلته العرفانية. فالزهد يتعلق بالسلوك والمعيشة، بينما يتعلق العرفان بالروحية والذهنية والثقافة، وخصوصية المزاج والشخصية. ولذلك فقد كان هناك انزعاج من كل الفرق من الشخصيات الصوفية الكبيرة في القرنين الثالث والرابع للهجرة. فحتى الخلاصية الشيعية اعتبرت الأقطاب والأغواث والأوتاد وخاتم الأولياء (والتي تقول بعالمٍ روحي كامل يدير العالم المنظور من وراء ستار)، كلُّ ذلك يراد به ومنه تجاوُز الإمامة وخصوصياتها وأسرارها. لكنْ بعد تجاوُز ظواهر ومظاهر الشطح والانجذاب فيما بين القرنين الثالث والخامس للهجرة، ظهرت أعمال عدة من متصوفة ترمي إلى ضبط الشذوذات، ورسم طريق دقيق للتوازن بين ظاهر الشريعة وباطنها. وقد بدا ذلك ليس في كتب التصوف السني فقط من مثل رسائل المحاسبي والخراز وأبي طالب المكي، وصولاً لإحياء علوم الدين للغزالي؛ بل ظهر أيضاً في مؤلفات الصوفية في تفسير القرآن. وفي القرن الخامس بدأ ظهور الطرق الصوفية التي رمت إلى أمرين: رَوثنة المقدَّس، بحيث تبدو انضباطات الشيوخ الكبار أمام الناس بقدر ما تبدو كراماتهم (باعتبار أنّ الالتزام بالكتاب والسنة هو مسوِّغ الإنعام بالكرامة). والأمر الثاني اندفاع الشيوخ الكبار باتجاه صنع جماعات تضامُن اجتماعي بين العامة، دونما مذاهب فقهية مستقلة، بل بالانضمام إلى أحد المذاهب الفقهية الموجودة. وهكذا، وبدءاً بالعصر المملوكي فإنّ الطرق الصوفية، صارت جزءاً من جمهور كل مذهب، كما أنها صارت أحد عناصر التضامن الاجتماعي، وتحظى خانقاواتها بدعم المقتدرين والسلطات. وما عاد الفقهاء الكبار يستنكفون عن الانتماء إلى إحدى الطرق الصوفية.

الخاتمة

من المهم النهوض بمشروع بحثي كبير في التقليد الإسلامي، ليس المقصود بذلك كتابة تاريخ ثقافي أو تاريخ للتفكير الديني أو ما يسميه الألمان: تاريخ الأفكار؛ وإن كان البحث في التقليد يتناول أشياء من ذلك كلِّه؛ أعني: الأفكار والمؤسسات، والتاريخ الديني، والتاريخ الثقافي. إنّ ما يدفع إلى مشروع بحثي واسع وعميق بشأن التقليد الإسلامي، أو ما سمّاه الحداثيون: التراث، هو الاضطراب الهائل الذي نزل بالإسلام كُلِّه تحت وطأة الحداثة. وقد عبَّرتُ عن ذلك في بعض دراساتي بأنه طرأ اختلالٌ (تحت وطأة قيام نظام العالم الغربي) على العيش أو فقهه وما يتصل به من قيمٍ ومواضعاتٍ وثقافة؛ فترتب على ذلك تكوُّنٌ سريعٌ لفقهٍ آخَرَ للدين لمكافحة الظواهر الجديدة في مجتمعات المسلمين، ولمحاولة استعادة فقهٍ أصيلٍ للعيش، لا يخالف وحسْب المفاهيم الحديثة؛ بل والمفاهيم التقليدية باعتبارها قد عجزت بالفعل عن حماية المجتمعات، وإكسابها المناعة.

إنّ لدينا –إذن- تاريخاً للتفكير الديني، وللترتيبات العقدية والفقهية والروحية (= الصوفية) والاجتماعية، سادت لما يقرُبُ من ألف عامٍ، في صورة تيار رئيس شاسع (Main Stream) وبسبب شسوعه والتعددية بداخله؛ فإنّ التطوير والتجديد والاجتهاد والمرونة والتواصل بالداخل ومع الحواشي والفروع ومع الخارج، كلُّ ذلك ظلَّ ممكناً بل وجارياً، إلى أنّه تعرض لهزاتٍ من الداخل والخارج، فتعطّلت القدرات على التجاوب مع التحديات. وعبر عقود القرن العشرين المنقضي ساد التأزمُ في ناحيتين: ناحية إقامة الدولة الوطنية، وناحية المصير إلى فقهٍ جديدٍ للدين. وفي المجال الثاني هذا يتركز طرحنا، لأنّ كلَّ الباحثين والدعاة والمستشرقين انصبّت جهودهم على اختلاف وجهات النظر في التفاصيل، على الخلاص من التقليد أو الموروث أو التراث، إما للخلاص من الإسلام، أو لتجديد شبابه بالعودة إلى ما فوق التاريخ، ما فوق التجربة التاريخية، أي إلى النص المقدَّس أو الإسلام الأول!

من الضروري، وقد انفجرت الأُصوليات غير التقليدية هي بدورها، أن نقرأ تقاليد الجماعة أو التيار الرئيس، ونقرأ تجربتها التاريخية، قراءةً نقديةً في المجال الفقهي، والمجال العقدي، والمجال الروحي أو الصوفي، بمعنى قراءة وتتبع فصول ومفاصل المنظومة، في التكوين، وفي التطور، وفي التيارات الفرعية السارية، لكي نكتب تاريخاً متّسقاً للأفكار والمدارس وكبار صُنَّاع التقليد من جهة، ولنحاول بالتتبُّع الدقيق اكتشاف عوامل وعناصر الفعالية، وعوامل التعطُّل والجمود. إن المقصود ليس الإحياء ولا حتى التجديد في الحقيقة، بل الفهم الدقيق باتجاه التجاوز، والمضي نحو سرديةٍ جديدةٍ. فمأزق التقليد هائل، وكذلك مأزق الأصوليات والانشقاقات. وهكذا فالمشروع الذي أدعو له في الحقيقة ذو شقين: تاريخ الظهور والاستتباب، ومسارات التصدع والاضمحلال، وصولاً لزماننا هذا، زمان الأصوليات والانشقاقات.

[1] كاتب وأكاديمي لبناني.

[2] مناهج الألباب المصرية؛ في: الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، تحقيق ودراسة محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1974-1981، ص534-535.

[3] تخليص الإبريز في تلخيص باريز؛ في الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، مرجع سابق، م2، ص53.

[4] قارن برضوان السيد: حضور التراث العربي في كتابات الطهطاوي، الوظائف والدلالات؛ في: التراث العربي في الحاضر، النشر والقراءة والصراع، هيئة أبوظبي، 2014، ص72.

[5] الخطيب، البغدادي: الفقيه والمتفقّه، نشرة حيدر أباد، 1968، ص18-22، وتاريخ بغداد، نشرة بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 2001، 4/314-322.

[6] محمد، أبو زهرة: أبو حنيفة، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967، ص28-42. ووائل، حلاق: نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ترجمة: رياض الميلادي، دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2007، ص116-120. وانظر: كتاب: محمد أبو زهرة عن مالك، دار الفكر العربي، القاهرة، 1969، ص25-32.

[7] انظر نقاشاً في وائل حلاّق: Wael B. Hallaq, Shari’a, Theory, Practice, Transformations. Cambridge 2009, PP. 45-50

وقد تُرجم هذا الكتاب الشديد الأهمية أخيراً إلى العربية؛ وائل، حلاق: الشريعة والممارسة والتحولات، ترجمة وتقديم: كيان أحمد حازم يحيى. دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2018. انظر أيضاً: وائل، حلاق: السلطة المذهبية، التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي. ترجمة: عباس عباس. دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2007، ص57-71.

[8] Dutton, Yasin: The Origins of Islamic Law: the Quran, the Muwatta’ and Madinan ‘Amal. 1999.

[9] قارن بمقدمة كتاب العلل لعلي بن المديني، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ؛ حيث يرد كلامٌ جيدٌ عن قوائم الطبقات هذه. لكنّ المحقّق يُلحقُ هذه السلاسل بكتب وأجزاء مشاهير فقهاء الأمصار. وعمل ابن سعد في «الطبقات الكبير» أكثر وعياً لهذه الناحية. لكن شأنه في ذلك شأن خليفة بن خياط، لا يزال يقسم العلماء على الأمصار، ويضع طبقات زمانية أو جيلية في كل مصر.

[10] الذهبي: تاريخ الإسلام، تحقيق: بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت 2003، 3/805-806.

[11] وائل، حلاق: تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، مقدمة في أصول الفقه السني، ترجمة وتحقيق: أحمد موصللي، فهد بن عبد الرحمن الحمودي، دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 2018. وهو يتضمن نقاشاً نقدياً عميقاً مع جوزف شاخت في كتابه: أصول الفقه المحمدي. ترجمة: رياض الميلادي ووسيم كمور. دار المدار الإسلامي، بيروت، 2018.

[12] أهم الكتب عن المحنة كتاب باتون القديم المترجم إلى العربية والفصول التي كتبها جوزف فان إس في كتابه الكبير: الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وكتاب فهمي جدعان: المحنة: السياسي والديني في الإسلام.

[13] قارن بــــ عبدالمجيد، الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، دار المنتخب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994، ص5-24، وحمادي، ذويب: جـدل الأصول والواقع، دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص16-21. وانظر:

Muhammad, Qasim Zaman , Religion and Politics Under the Early ‘Abbasids: The Emergence of the Proto-Sunni Elite, Brill Academic Pub (1997), p 106.

[14] ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن. تحقيق: فؤاد السيد، 1964، ص62-63. وهذا رأي ابن خلدون أيضاً في المقدمة، م2، ص370 (نشرة إبراهيم شبوح). وانظر عن ظهور المذاهب وتطورها: C. Melchert: The Formation of the Sunni Schools of Law. Brill 1997 ووائل، حلاق: السلطة المذهبية، مرجع سابق، ص112 وما بعدها. وقارن بكتاب علي حسن عبدالقادر: نظرة عامة في تاريخ الفقه، لكنه صار قديماً.

[15] انظر: ناجي معروف: نشأة المدارس وعلماء النظاميات، بغداد 1969، ص211-233، وانظر أيضاً: جورج، مقدسي: رعاة العلم، بمجلة الأبحاث، م 14، 1961. وكذلك كتابه في الإنجليزية:

George, Makdisi, The Rise of Colleges: Instituions of Learning in Islam and The West, CreateSpace Independent Publishing Platform (2013)

[16] كتبتُ دراسةً عن طرائق عمل الفقهاء بعنوان: الفقيه في العمل أوضحتُ فيها مسألة المختصرات التي تصبح متوناً، وكيف ظهرت طريقة العمل هذه.

[17] ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، نشر الرئاسة العامة بالرياض، 1413هـ. والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية، بيروت بدون تاريخ.