أحمد الدريني

كاتب مصري من كتاب صحيفة المصري اليوم، مشرف على وحدة الأفلام الوثائقية بقناة دي إم سي، عمل بمؤسسة ياهو العالمية، صدر له (٤) كتب في الأدب والسياسة.

إن كتاب أوليفييه روا “تجربة الإسلام السياسي”، هو بحث نقدي معمق، لا يخلو من صيغة سجالية مع التيار الإسلاموي المعاصر، الذي اتخذ من الإسلام أيديولوجيا وديناً، لذا فهو لم يستهدف فكر وممارسة هذا التيار إلاَّ ليتقصى مسبقاته الفكرية الأبعد ويفككها ويفندها ويُظهر هشاشتها الفكرية وتهافتها، ويشخص أسباباً هيكلية في البنية الاقتصادية والسياسية والتاريخية في العالم العربي، دفعت بهذه التيارات بدرجة أو بأخرى للمسارات التي اتخذتها والمناحي التي سلكتها، ولم يقف عند المواقف السياسية الظاهرة حتى يتتبع أسسها الأبعد غوراً، ويتعرض خلال ذلك للبرامج النظامية للحركة، ولتكتيكها واستراتيجيتها، ومنطلقاتها ومراجعة مرتكزاتها وممارساتها بحيث تبدو في نهاية المطاف ظواهر سياسية واجتماعية مجردة بأكثر مما هي إسلامية/ دينية.

إن روا الذي له تجربة حول الإسلاموية في الضواحي الفرنسية لا يتناول كتابه الإسلام بصفة عامة، ولا حتى منزلة السياسة في الثقافة الإسلامية، فموضوعه هو تلك الحركات، التي تضم فصائل الناشطين الذين يرون في الإسلام أيديولوجية سياسية، بقدر ما يرون فيه ديناً، ويجيب عن سؤال واضح: “هل يقدم الإسلام السياسي خياراً بديلاً للمجتمعات الإسلامية؟”.

التشكيك في المفاهيم

يشكك روا في مجموعة من المفاهيم التي تعالج العلاقات بين الإسلام والسياسة، لأنها كما لو كان ثمة إسلام أزلي مفارق للزمن، هذا فضلاً عن أن ذلك يكون خطأً تاريخياً، حين تحدث عن الخطاب الشائع بين المثقفين الإسلاميين وقال: إنه بمقدار ما نبتعد عن “رؤية المرايا”، أي تلك النظرات التي يعكس بعضها بعضاً، التي لا تزال تسود جانبا من الإسلامولوجيا الغربية، أو بتعبير أدق ما سوف يطلق عليه صفة “الاستشراق” أي إدراك الإسلام والمجتمعات الإسلامية كمنظومة ثقافية كلية شاملة ومفارقة للزمن.

الأمر ليس مزحة –إذن- وليس مبالغة وليس تشبيهًا في غير محله، كما قد يعتقد البعض، فالباحث الفرنسي أجرى تشريحًا دقيقًا لجسم وعقل تيارات الإسلام السياسي، وربما كانت المسافة عنصرًا هامًا في دقة الفهم والتحليل والتشريح، أضافت المسافة (الدينية والجغرافية) لـ”روا”، بمقدار ما خصمت منا نحن الذين اقتربوا من الصورة لحد التشوش ولحد الاستغراق في تفاصيل فرعية كثيرة، دون الخطوط العريضة الناظمة لفكرة الإسلام السياسي، وذلك ليس لأننا نريد التنكر لأربعة عشر قرنا من الثبات اللافت والاستقرار المشهود في العقيدة والتدين ورؤية العالم في المجتمعات المسلمة، بل لأن الممارسات السياسية الملموسة خلال هذه القرون كانت متعددة ومعقدة ولأن هذه المجتمعات متنوعة على المستوى الاجتماعي، إذ غالبا ما ننسى أن ثمة مراوحة واسعة من الآراء الشائعة بين المثقفين المسلمين حول ما ينبغي أن تكون عليه الترجمة السياسية والاجتماعية للرسالة القرآنية، والحال أن لدى المستشرقين الغربيين ميلاً مفرطاً إلى حسم الجدال، ونزعة مغالية إلى إبلاغ المسلمين بما يقوله القرآن حقاً، أو إلى تبني وجهة نظر مدرسة إسلامية خاصة بعينها وتجاهل سواها .

علاوة على المسافة التي نحسبها منحت الكاتب الفرنسي ترف النظر من زاوية منظور محدد له، فإننا نحسب أن الميزة الكبرى التي أمكنته من تحليل ظاهرة الحركات الإسلامية، في أحد عشر فصلا بحثياً، هي المسطرة التي أخضع موضوعه إليها، حيث حاكم الرجل الظاهرة ككل، وسبر أغوارها، على هَدي مفاهيم وأدوات علم الاجتماع السياسي، وما له من قدرة تجريدية على التصنيف فالتأويل فالخلوص للنتائج في نهاية المطاف.

وفي حين كان شغلنا الشاغل، وهو مبرر بطبيعة الحال، هو محاكمة هذه التيارات والحركات على مقياس الشريعة ومدى اتفاقها واختلافها مع مدوناتنا الفقهية والعقائدية، طرح روا وجهة النظر الغربية تجاه الإسلام السياسي: فكره وحركته ومفاهيمه، ومآلاته، وما يمكن أن يكون شأنه في المستقبل، وعلاقة ذلك باحتمالات الحداثة، حيث قدم صورة نموذجية عن وجهة النظر تلك، التي اهتمت بظاهرة الإسلام السياسي، وعاينته من وجوهه المختلفة.

لا يقف أوليفييه روا عند سطح الظاهرة السياسي فقط، بل يغوص في جذورها التاريخية النظرية/ الفقهية ويبحث عن أصوله الاجتماعية، وعلاقتها بالأوضاع الراهنة للاجتماع السياسي للبلاد الإسلامية، وهو يبحث في ذلك تطلباً لفهم سياسة الإسلاموية من الداخل، وبكل الأحوال فإن بحثه جاء في سياق جدل واسع موضوعه الإسلام السياسي في تحوله ومصيره، وحول ما سمّي: بالحركات الإسلامية، أو بالإسلام السياسي، منذ تصاعدها في السبعينيات، وبالطبع فإن هذا قد استمر، وخاصة بعد أن شاهدنا ذروة هذه الحركة وتجلياتها الأكثر خطراً منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، أكان من زاوية التنظير أو من ناحية الممارسة الاجتماعيةـ السياسية لها.

في ثنايا الكتاب، يجنح بك المؤلف في بعض أجزائه إلى أن الإسلاميين ليسوا إسلاميين حتى النخاع.. لكنهم لا يلحظون، بل ربما لم تتم ممارسة متبلورة مكتملة إلى اليوم يمكن تسميتها بممارسة سياسية إسلاموية، بمعايير الحضارة الحديثة وما أفرزته من نموذجها الأشهر “الدولة القطرية”.

الكتاب ظريف على الرغم من دسامته، حين تلحظ –ربما للمرة الأولى- أن هذه الجماعة الإسلاموية أو تلك، كانت منقوعة لأذنيها في ممارسة ماركسية أو معتقد لينيني دون أن تعي أو تدرك، بل وانطلاقا من ظنون أكيدة تجزم بحنبلية الفكرة أو سلفيتها.

وعلى الرغم من أن الكتاب صدر للمرة الأولى عام 1994، قبل أن تجري في النهر مياه كثيرة وحوادث مفصلية (عالجها الكاتب في مؤلفات أخرى)، فإن قيمته تكتسب ذاتها من وقوفه على المفاهيم الفلسفية العريضة لنشأة الفكرة نفسها، ولربما إذا أعاد كتابة الكتاب ذاته في يومنا هذا، سيعضد بعض أقواله ورؤاه، ولربما يراجع بعضها. لكن الأكيد أن الكتاب المعنون بالإنجليزية بـ”فشل الإسلام السياسي”، والذي اختارت دار الساقي أن تترجمه تحت عنوان “تجربة الإسلام السياسي”، بمثابة محضر إثبات حالة تاريخي، لمأزومية فكرة الإسلام السياسي ككل.. أيًا كانت الممارسات والنتائج التالية.

ليسوا إسلاميين إلى الحد الذي يعتقدونه!

يشير أوليفييه روا أول ما يشير إلى التناقض الذاتي الذي وقعت في إساره التيارات الإسلاموية التي تولدت على إثر جهود وأفكار وكتابات أبي الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية وحسن البنا في مصر، والتي تمثل المظلة الأم التي تفلتت من إسارها تيارات إسلاموية عدة.

أي نعم تفاوتت هذه التنظيمات في المفاهيم والمرامي والمنطلقات والأدوات، لكن من ها هنا بدأت فكرة الإسلام السياسي في القرن العشرين، وما استتبعه هذا المفهوم حتى يومنا الحالي من توليد تيارات وأفكار وتنويعات وصلت بنا إلى اللحظة التي تمرح وترتع فيها داعش وأخواتها في بلدان العرب والإسلام، والتناقض الذي تولد داخل جسم الحركات الإسلامية، هو السؤال الأكثر مفصلية والذي يبني أوليفييه روا عليه جانبًا كبيرا من أطروحته. فهل إذا كان الغرض من الإسلام الحركي هو أسلمة الحكم أو الحكم بالإسلام والشريعة وما شابه من تعريفات، فهل يتم هذا بأسلمة قواعد المجتمع وصولا بقناعاتها ومؤسساتها وأفرادها إلى سلم السلطة، بحيث يصير الحاكم إسلاميًا لمجتمع إسلامي في سياق إسلامي بحت؟ أم إن الغاية تتطلب أن تتم أسلمة الدولة من رأسها، بالقفز على الحكم عبر منظومة إسلامية/ تيار إسلامي/ قائد إسلامي.. على أن يتولى القائد أو الخليفة، أو تتولى المنظومة والأتباع والأشياع مسألة أسلمة لاحقة لكل ما تحتها؟

ما بين الطرحين، يتموقع -بحسب الكاتب الفرنسي- موقف نشطاء الإسلام السياسي ما بين إصلاحيين يؤمنون بأن العمل المجتمعي والسياسي بصيغته العادية هو السبيل، وبين “ثوريين” يؤمنون بالعمل المسلح أو بالقفز على السلطة بأي صيغة كانت كوسيلة وحيدة لإتمام هذا الحلم.

بمعزل عن الغاية بالوصول للحكم، يعتقد أوليفييه روا أن الصنف الإسلاموي الذي مارس العمل السياسي، وسعى من خلاله لمنصات الحكم المختلفة، اضطر اضطرارا أن يتلون وينصبغ بصبغات المفاهيم السياسية الحداثية، فتارة ينتحل لغة ومفاهيم ماركسية، وتارة أخرى يتبنى طروحا رأسمالية اقتصادية، جاهدًا لأن يصبغها بنعوت ومفاهيم إسلامية، بينما هي من منظور علم الاجتماع السياسي المجرد، هي ذاتها الممارسة التي تمارسها تلك القوى الأيديولوجية في بلدان ليست مسلمة أصلا، بل ولا تمت هذه القوى للإسلام بصلة.

يقول أوليفييه روا في الفصل الثاني من كتابه المعنون بـ”الإسلام السياسي أو الإسلاموية”: يعطي الإسلامويون، خلافا للعلماء وللسلفيين، الأولوية للعمل السياسي. وقد أنشؤوا حركات خرجت من نطاق المساجد والعمل الديني المحض، إلا أن الشكل الذي اتخذته يترجح بين ثلاثة نماذج:

– حزب من النمط اللينيني يقدم نفسه على أنه طليعة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وينكر شرعية كل الأحزاب الأخرى: ومثال هذا “حزب إسلامي” الأفغاني.

– حزب سياسي من النمط الغربي يسعى، داخل إطار انتخابي ومتعدد الأحزاب، إلى تمرير الحد الأقصى من عناصر برنامجه، ومثال هذا حزب الرفعة في تركيا.

– جمعية دينية ناشطة، تسعى إلى ترويج القيم الإسلامية وتغيير العقليات والمجتمع عبر استحداث حركات تشاركية والتغلغل في أوساط النخب، ومثال ذلك “الإخوان” في مصر، و(جماعت اسلامي) الباكستانية، التي تغلب نهج التغلغل في أوساط النخب. وكلا الحزبين يشاركان أحياناً، في الانتخابات عبر مرشحين من أنصارهما.

أوليفييه روا في تصنيفه لأنماط الأحزاب التي قدمتها الإسلاموية يجنح إلى قراءتها على ضوء مفردات وقيم الحياة السياسية الحديثة التي وضعت لبنتها الأولى الحضارة الغربية بكل إفرازاتها. بحيث يكاد ينتفي أي تأصيل إسلامي لفكرة هذا الحزب أو ذاك مقابل التشابه البنيوي بينه وبين حزب لينيني سوفيتي، أو حزب غربي أوروبي، أو جمعية خيرية ناشطة، وهي نموذج شائع للأخويات والجمعيات الخيرية بشقيها العلماني، أو حتى التابع لمعتنقي ديانات أخرى غير الإسلام.

هنا يشير “روا” إلى التماهي الإسلاموي الذي درج عليه الإسلام السياسي بإصداراته المختلفة مع شكل الدولة الحديث، بكل الكامن فيها من موروث أوروبي غربي حداثي، حتى في نمط الحكم وأساليب المعارضة، وطرائق التنافس السياسي داخل هذه المنظومة.

لا يشير روا إلى تماه (ربما غير جلي في نفس الأفراد) فحسب، وهو لا يشير بغرض التقليل والتسفيه والتفاخر بنموذج الدول الغربية وسياقها الحضاري الذي ينتمي إليه بقدر ما يشير إلى الأخطر، وهو خواء جعبة هذه التيارات من أي تصورات حقيقية وجادة تكون مستوحاة ومستلهمة من تراث الإسلام ذاته، بل هو يتهمها صراحة في عدة مواضع من كتابه بالالتفاف حول نصوص السنة الشارحة، والقفز إلى القرآن الكريم وتجريد النص من سياقاته واجتزاء المعاني لسوقها إلى اتجاه بعينه يؤيد استنتاجاتهم عن الممارسة السياسية التي يطلبها الإسلام من أفراده الخلصاء.

الاضطراب الذي يشخصه الكاتب الفرنسي، يؤكده بامتداد مباحث العمل، فهو يمر إلى هدفه سريعاً بلا تلكؤ في المقدمة، قبل أن يأخذك لتصنيفه للأنماط الثلاثة للأحزاب التي يقرأ سياقات ممارسة الحركات الإسلامية للسياسة على ضوئها.

يقول أوليفييه روا: لدى الإسلامويين سجل من المفاهيم. مستعار إما من الماركسية أو من مقولات العلوم السياسية الغربية، ومصطلحات قرآنية أو كلمات جديدة يفترض بها أسلمة هذا السجل. فمن القرآن ترد مصطلحات (شورى) و(حزب) و(توحيد) و(مستضعف) و(أمة) و(جاهلية) فيجري تأويلها ضمن سياق سياسي حديث (ديمقراطية، حزب سياسي، مجتمع بلا طبقات، طبقات اجتماعية… إلخ). كما مجد لديهم أيضا عبارات جديدة (جذورها قديمة ولكن معناها مستحدث وجديد): حاكمية (السيادة)، ثورة وانقلاب”، وهو معنى سيتوسل كثيرا تقريبه إلى ذهن القارئ بل إن الكاتب سيصوغ جملته المفتاحية التي تأخذ بمجامع كتابه كله، في الفصل الثالث، قائلا: “فقد كانت الإسلاموية، لبعض الوقت، خلاصة تأليفية هشة بين الإسلام وحداثة سياسية، لكنها لم تستطع أن تنمي جذورها.

حركي سني.. شيعي، هل من فارق يذكر؟

على الرغم مما يرى المؤلف أنه في مجمله “خلاصة تأليفية هشة” يتحدث عن نموذج الإسلام السياسي الشيعي من حيث ممارسات لها سياق عام ضابط بقوانين داخلية مشهرة، ويرى أن الشيعية، تتناظر مع مثيلتها السنية في محاولة “تدثير” مفردات السياق السياسي في القرنين العشرين والحادي والعشرين بـ”دثارات” الماضي وبمفاهيم الإسلام، حتى إنها لتكاد تقف عاجزة عن آلية لتحديد شخصية الزعيم أو القائد أو الأمير الذي يفترض أن يقف على رأس مثل هذه المنظومة. فما العناصر التي يحتكم إليها في اختيار هذا “الراشد” الذي سيسوق حشود المؤمنين نحو الشرع الشريف ويحكم بما أنزل الله، بلا لبس ولا تبديل ولا ظلم؟

يرى الباحث الفرنسي أن آلية اختيار الزعيم أو الأمير ليست جلية في الذهن الإسلاموي، بل ومضطربة ومفتقدة للمعيارية، وتبدو تلفيقية إلى مدى بعيد.

فبالإضافة إلى الحديث عن (ذكر مسلم صحيح العقل) يشتهر عنه التقوى والورع والصلاح الشخصي، يتطرق البعض إلى ضرورة معرفة الأمير بالمعارف الدينية والفقهية اللازمة لممارسة دوره السماوي المقدس، غير أن آلية الإفراز وسط الهيئات العليا، الدينية أو السياسية ذات الصبغة الدينية، لا تزال غامضة، فهو -على حد تعبيره-: “على الأمير أن يدل على نفسه، بوصف أن هذا أمر تلقائي وبديهي ولا يجوز التباسه. فالقائد أو الرئيس أو المتعين عليهم اختياره وتقديمه، يكون ظاهرا واضحًا لا يلتبس معنى “اصطفائيته” في عيني الأتباع. بل يكون نتاجا حتميا لهذه البيئة المؤمنة”.

هو هنا يشير إلى واحدة من المفارقات التي جعلت الحركات الإسلاموية السنية تكاد تستلهم معانيَ شيعية صرفة، تتحدث عن الإمام الغائب الذي سيدل على نفسه بنفسه فور ظهوره، أو عن فكرة الإمامة نفسها التي يعتقد الشيعة أن الإمام يكون بموجبها جليًا ظاهرًا للعيان مصباح هدى وسراج إيمان.

يرى روا أن التطبيق الشيعي نفسه للفكرة، شهد تناقضًا ذاتيًا، فبعدما أقر الخميني مبدأ ولاية الفقيه، وسط معارضة من كبار آيات الله المحيطين به، في أعقاب الثورة الإيرانية واختار آية الله حسين علي المنتظري نائبًا له، عدل عن (منتظري) في أواخر أيامه مختاراً بدلاً منه علي خامنئي، الذي كان دون الدرجة العلمية اللازمة لمرتبة الاجتهاد ومن ثم لرتبة ولاية الفقيه، التي هي –هنا- بحسب النموذج الشيعي الخميني سنام الحكم الديني وأعلى منصب في الدولة.

العدول في حد ذاته، ضرب في أساس وفلسفة فكرة الاصطفاء أو دلالة الإمام على نفسه، أو محسومية آلية الاختيار لمثل هذا المنصب الجليل. فالأمر قابل للتدخل البشري والتدارك السياسي والتعديل حتى اللحظة الأخيرة، وصولا للمجيء برجل الثقة (الذي تقل درجته العلمية عن رتبة الاجتهاد) مقابل الغضب على الرجل الذي كان الخليفة المرتقب للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أو للنموذج الشيعي في هذه الحالة، حتى وافت المنية آية الله منتظري عام 2009، ليتحول من الخليفة المرتقب إلى آية الله المنحى جانبًا، فكأنما لم يدل على نفسه وكأنما الأمارات التي ظهرت عليه (كإمام ثان من بعد الخميني) قد جافته بغتة!

وعلى الرغم من اختلاف المسميات من (مرشد ومرشد أعلى ومراقب عام وأمير وزعيم) بين التيارات الإسلاموية، فإن آلية الفرز والاختيار، مادام موضوعها دينيا بحتًا هكذا، لا يمكن تكييفها بدلائل دينية أبداً، لأنها في كل مرة تتم، تتم وفق مواءمات بشرية سياسية شديدة العادية، يتدخل فيها القبلي مع الشخصي مع النفسي، بينما يتنحى الإيماني العرفاني جانبًا.

الإسلامويون والدولة القطرية.. تضارب النموذج والمصلحة

وعلى الرغم من الإرث الدلالي لكلمة “الخليفة” أو “أمير المؤمنين” التي ترمي أول ما ترمي في نفوسنا صورة مثالية عرفانية، لرجل قوي زاهد، يحكم بقعة مترامية الأطراف من بلدان الإسلام، ويأخذ بسدة القرار فيها، فتمتثل جميعها طوع يديه، لتنفذ “استراتيجية” أو قرارا بعينه، فإن شكل الدولة القطرية الحديث وتعدد الجماعات الإسلاموية يجعل من مفردات الخلافة وإمارة المؤمنين، موضع تطبيق غير عملي بل وربما مستحيل، إذ ليس بمقدور زعيم جماعة إسلاموية في بلد الحكم أو الإفتاء لجماعة أخرى في بلد آخر، بل حتى لو كانا ينتميان للفصيل نفسه.

يقول أوليفييه روا في الفصل السابع والمعنون بـ(الجيوستراتيجية الإسلاموية.. دول وشبكات): “وقد تحقق الأنموذج الإسلاموي اللينيني على أكمل صورة في أفغانستان عبر (حزب إسلامي) الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار الذي ذهب إلى حد التحالف مع أكثر شرائح الحزب الشيوعي الأفغاني راديكالية خصوصا أن محازبي الفريقين يتحدرون من القاعدة العرقية والقبلية نفسها). وقد احتفظ هذان الأنموذجان في كثير من الأحيان بصلاتهما مع شبكات الإخوان المسلمين. وهكذا فإن لحزب حكمتيار علاقات ممتازة مع “الإخوان” الأردنيين، في حين أن منافسه المعتدل “جمعيت اسلامي” أكثر ارتباطا بالإخوان المصريين”.

ويتابع: هنا اختلفت تقديرات الإسلامويين الداخلية حول الحليف الأفضل، لدرجة التحالف مع الشيوعيين الراديكاليين بدلا من زملائهم الإسلامويين. ناهيك عن أن فرضية الإسلام السياسي هي أن هذه الحركات على هدى من ربها، فكيف بها وقد تفرقت بها السبل وتفاوتت معها التقديرات، بل وتنافست إلى حد الخصومة كثيرا؟ فأي الأطراف يمثل إرادة السماء والإسلام الأول النقي الخالص؟ وهنا أيضا، مارس الإخوان لعبتهم المشهورة في توزيع الأدوار مقابل احتواء كافة الأطياف، فالأردنيون يستميلون طرفًا ويستميل المصريون الطرف الآخر. وعلى الرغم من الضبابية المعروفة عن التنظيم الدولي للإخوان وللكلمة الفصل فيه، وهل تلزم أفراد تنظيم الإخوان في كل دولة أم لا، فإن الشواهد العامة تشير إلى أن حركة الإخوان نفسها وهي الأكثر اتساعًا وصاحبة الفروع الأكثر انتشاراً وذات الأدوار الأكثر ملموسية بامتداد البلدان العربية، قد تفاوتت فيها تاريخياً مواقف التنظيم في كل قطر عن التنظيم في قطر آخر، بل لقد تفاوتت التقديرات تجاه المسألة الواحدة، وتم الإعلان عن موقفين مختلفين في أمور حاسمة للغاية.

المعنى الذي يلح عليه أوليفييه روا، وعالجه حسام تمام، في كتابه (تحولات الإخوان المسلمين.. تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم)، والذي صدر قبل أكثر من عشر سنوات، ورصد عبر أحد مباحث كتابه، هذا التناقض الداخلي في مواقف التنظيم الإسلاموي، دون الخضوع لرأي جامع مانع للخليفة أو الأمير أو المرشد. يشير إلى الخلل الفلسفي في الفكرة ذاتها، وهو وجود أمة جامعة مانعة ذات قرار موحد ومصلحة واحدة سارية من المحيط للخليج، دون النظر لأي اعتبارات قطرية أو جغرافية أو ظرف خاص.

يسوق الباحث الفرنسي مثل هذه المآخذ من ضبابية الفكرة، لالتباس معان حداثية على الذهن الإسلاموي في ممارساته، وصولا لأزمات اختيار القائد المنتظر الذي يرتقب أن يأخذ القرارات الحاسمة نيابة عن الأمة كلها، فإذا بكلٍ من القادة يشير إلى الآخر بأن أهل مكة أدرى بشعابها!، فهو يسوقها بغرض استعراض المآزق التي لم تجد حلاً منذ اليوم على الرغم من مرور قرابة قرن من الزمان على وجود الفكرة في حيز التطبيق.

في موضع آخر يتناول تعقيدات علاقة الإسلامويين بالدولة القطرية قائلاً: فمن الدار البيضاء إلى طشقند، تقولبت الحركات الإسلاموية في إطار الدول القائمة، واستعارت منها أساليب ممارسة السلطة ومطالبها الاستراتيجية وحسها القومي. فكافة الدول التي تعلن الانتماء إلى الأمة الإسلامية تبقي على مبدأ الجنسية وجواز السفر. وهي في انتمائها هذا الذي يفترض أنه يتجاوز الجنسيات والقوميات، لا تزال دون مستوى المجموعة الأوروبية. والحقيقة أن الفوارق بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية وبين حزب “جبهة التحرير الوطني” ليست على النحو الذي نظن: فكلاهما يحمل الخطاب العالمثالي إياه المعادي للغرب، وكلاهما يتقولب بقالب الحزب الواحد، ويمارس الممارسة الاستزبانية إياها، ولو وصلت الجبهة الإسلامية المذكورة إلى السلطة فإنها ستعارض تونس والمغرب كما عارضها حزب جبهة التحرير ولكن بفارق وحيد، وهو أنها ستفسر معارضتها بمصطلحات أيديولوجية مختلفة.

هو فيما سبق يرى أن المصالح الجيوستراتيجية للدول قد أقرت بالفعل، وليس بمقدور الإسلامويين إذا ما تقلدوا سدة الحكم بدلا من أنظمة الحكم الملكية أو العشائرية أو العسكرية إلا أن يتخذوا مواقفها نفسها التي تمثل المصلحة القطرية (غالبًا!) دون أن يتمكنوا من إعمال مفهوم “دولة الإسلام” ومقتضياته ومتطلباته الرومانسية.

ويتطرق أوليفييه روا إلى عَرَضٍ آخر من أعراض الاضطراب داخل الفكرة الإسلاموية، فقد تكون الإسلاموية مجرد غطاء لممارسات قبلية أو أحقاد شخصية وتنازعات قبلية داخل الدولة الواحدة أو داخل الإقليم الواحد. وهو ما يجرد الفكرة من خيريتها وإيمانيتها الرومانتيكية، وسرديتها الكبرى عن دولة الإسلام الجامعة المانعة.

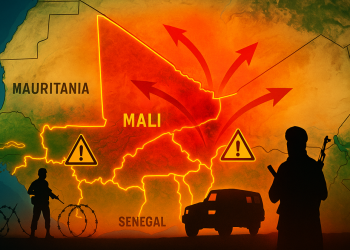

يقول: لم تعرف الإسلاموية كيف تتجاوز القوميات أو حتى المسألة العرقية التي تعزوها هي أيضا إلى مؤامرة غربية. ففي السودان، حيث يسيطر نظام يدعمه الإخوان المسلمون تولي أحد قدامى الإخوان في دارفور: داود بولاد، قيادة حرب عصابات للسود ضد عرب الخطروم عام 1991، ذلك أن ما يكمن وراء سياسة الأسلمة هو أيضا العداء القديم بين العرب والسود الذي يعاود الظهور للمناسبة. وفي الجزائر تتم سياسة التعريب التي تدعو إليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ على حساب القبائل (البربر). وفي الملايو تبدو الإسلاموية كتعبير عن عرق الملايو ضد الصينيين. وفي أفغانستان نجد في خلفية الإسلاموية التعارضات القديمة نفسها بين البشتون وااللا- بشتون، والتي تغلب على الساحة السياسية. وأخيرا فإن الحركات الإسلاموية تتقولب -كما رأينا- في إطار الدولة/ الأمة، أو أنها تصبح أدوات لسياسات الدول الكبرى، الخارجية.

إسلامويون.. مأزومون

يشير الكاتب الفرنسي إلى مواقف كثيرة ويعبر من مزالق عدة، بحيث لا تبدو أمثلته استثناءات ملوية العنق أو حوادث مساقة رغما عنها للدلالة على نتيجة بعينها. وهو في هذا يظهر رشاقة وهضمًا حقيقيًا لسيرة هذه التيارات وممارساتها ومنطلقاتها، وهو إذ يعمل مبضعه في أجزاء عدة، فإنه يستوقفك بشدة حين يتناول المسألة من زواياها الفلسفية (من نحن؟ ماذا نريد كإسلاميين؟ ما مرجعيتنا؟ كيف نتقاطع مع العالم الحديث؟ كيف نعبر عن هذا؟).

الأسئلة تبدو بديهية من المجزوم به أنها حظيت بإجابات تفصيلية، إلا أنه يظهرها كمسألة لا تزال قيد الاختبار والسؤال، لا سيما إذا كنا إزاء تنظيمات مراهقة سياسيا لا تمتلك خبرة وممارسة ذاتية مستقلة وفق نسق فكري، لا يستلهم النموذج الحداثي الغربي. وهو في تعريجه على مآزق الإسلاموية في تعريف “الاقتصاد الإسلامي” بأي تعريف يتجاوز الاعتبارات الأخلاقية التي وضعها الإسلام للممارسة قبل قرون خلت وقبل تعقيدات النسق الاقتصادي في العصر الحديث، يرى أن الإسلامويين ما زالوا يلفقون أشياء لا علاقة لبعضها ببعض، بل وربما منقوصة بالمعايير العلمية الأساسية.

يقول في الفصل الثامن “الاقتصاد”: “الإسلاموية تتسم بغياب كامل للتحليلات الاجتماعية الاقتصادية المطبقة على مجتمع معاصر ما (أسباب التضخم، تحديد الفاعلين أو العملاء الاقتصاديين… إلخ) اللهم إلا بمصطلحات غربية محضة”.

في جهة ثانية يوضعون جانباً لصالح نقاش حول صفات القادة وفضائلهم. ويطرحون مفهومي: الأمير والشورى ويرفضون تحديدهما. ويورد روا رأي المودودي الذي يشير إلى أن الإسلام لا ينص على أية صيغة معينة سلفاً لإقامة هيئة أو هيئات شورى، فبإمكانها أن تتجسد في صياغات دستورية متنوعة. فليس شكل المؤسسة المهم، بل الطريقة التي تتوارى بها المؤسسة خلف تطبيق المبادئ الإسلامية. إذ إن مفتاح المستوى السياسي يكمن في أخلاق اجتماعية. وعندما يتعلق الأمر بمن يتولى القيادة ينحصر الأمر، عند المودودي، في رسم ملامح الحاكم المثالي. كذلك، يتحول التفكير حول الإدارة إلى نقاش حول فضائل الموظف ونزاهته. فالإسلاميون يتجنبون تعريف المؤسسات، التي يأنفونها، ويستغرقون في تفكير مطوَّل حول التقوى. ويخلص (روا) بذلك إلى القول: بما أن الأنموذج السياسي الإسلاموي، لا يمكن أن يتحقق، في الواقع، إلاَّ في الإنسان، وليس في المؤسسات، فإن ذلك وحده يكفي لجعل المدينة الإسلاموية مشروعاً مستحيلاً؛ بل، يلاحظ أن منطق الإسلامويين الداخلي يقودهم إلى التبشير بنهاية الدولة: إذ ما الحاجة إلى المؤسسات إذا كان الناس جميعاً فاضلين؟. إذ إن قيام المجتمع الإسلامي الحق سيؤدي حتماً إلى اضمحلال الدولة، لأنه لا يعود –حينذاك- من حاكمية إلاَّ لله وتصبح العلاقات الاجتماعية تعبيراً عن الفضائل الفردية، فلا تحتاج إلى توسط المؤسسات. الغاية ليست الدولة وإنما التقوى، والتقوى ممارسة فردية وليست (ممارسة اجتماعية)(10). وعلى هذا يؤكد بعدها روا عبثية المنطق الإسلاموي، فبعد أن انطلق من (السياسي)، يعود إلى شكل من أشكال السلفية الجديدة، أي إلى نفي المسألة السياسية: لا نستطيع إقامة دولة إسلامية إلاَّ بمقدار ما يتوافر لنا مجتمع إسلامي.

روا اعتبر المسألة بأسرها مجرد ضرب من الدجل الديني الذي يحاول تجاهل سياق الحضارة الحديثة، ويتجاهل مفرداتها والفاعلين داخل نظامها العام لصالح تصورات طوباوية أحادية البعد لا يمكنها الحكم على أشياء اليوم وتعقيداته. حتى ليقول كأنما هو يئس من أن يجد لهذه التيارات الحركية موطئ قدم معرفياً في السياسة والاجتماع والاقتصاد الحديث: الإسلاموية هي، قبل كل شيء، حركة اجتماعية ثقافية، تجسد احتجاج وحرمان شبيبة لم تندمج اجتماعيا وسياسيا بعد.

كما يرى أن بعض هذه التيارات قد يئس أمام تعقيدات الدولة الحديثة، مع خواء الجعبة من أي طرح يشتبك بناء على أدوات العصر الحديث، وهنا يقول عن تنظيم التكفير والهجرة: إن هذا الفصيل يهاجر بإرهابيته بالرغم من تخليه عن فكرة الاستيلاء على السلطة، كما لو أن التشاؤم الكامن في الإسلاموية الراديكالية يدفعها إلى هدم الإيمان حتى بعملها الخاص. إذ ما نفع النجاح السياسي دون طهارة النفوس؟.

تجربة ما بعد الإسلام السياسي في الختام

ناقش روا مرحلة ما بعد الإسلام السياسي، ووفق الباحث إدريس جنداري، وجب أن نبدي ملاحظتين أساسيتين:

– من جهة، لا تحيل عبارة (ما بعد) على نهاية تجربة الإسلام السياسي، ولكن تحيل على تحوّل في التجربة، تحوّل فرضته الكثير من المتغيّرات الدولية والإقليمية والوطنية، وهو تحول مسّ منهجية التفكير لدى الفاعل الإسلامي، كما مسّ أدوات العمل والممارسة. ولعل هذا التوجه هو الذي تحكّم في باحث اهتم بالموضوع، مبكرا، وهو أوليفييه روا (OLIVIER ROY) الذي خصص كتابا في موضوع فشل الإسلام السياسي [5] سنة 1992، لكنه عاد بعد عشر سنوات إلى تطوير أطروحته السابقة، بعدما تبين له أن الأمر يقتصر على تحوّل في التجربة وليس نهاية لها، وهكذا أصبح يتحدث عن تحول الإسلام السياسي إلى إسلام اجتماعي، وذلك في كتابه “الإسلام المُعولَم”.[6]

– من جهة أخرى، لا يمكن تعميم الخصائص نفسها على التجارب المختلفة للإسلام السياسي؛ فالتجربة الإخوانية في العالم العربي تختلف جذريا عن تجربة الإسلام السياسي في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا- ماليزيا)، وكذلك في التجربة التركية. فإذا كانت تجربة الإسلام السياسي في العالم العربي -مع بعض الاستثناءات- قد خرجت من مِعطف تجربة الجماعة الإسلامية مع أبي الأعلى المودودي، وظلت رهينة لرؤيتها الفكرية القائمة على مبدأ الحاكِميّة لله، وكذلك رهينة أدواتها التقليدية نفسها في العمل الدعوي والتجنيد الأيديولوجي، فإن تجربة الإسلام السياسي في جنوب شرق آسيا وفي تركيا قد قطعت أشواطا جدّ متقدمة على طريق ربط الإسلام، كتجربة روحية، بتحولات العصر الحديث سياسيا واجتماعيا، وذلك ضمن ما يسمّيه الباحث الأمريكي (أليكساندر أريفيانتو Alexander R.Arifianto) بتجربة الإسلام التقدمي (progressive Islam)، باعتبارها محاولة للجمع بين تعاليم الإسلام الأساسية (القرآن الكريم، الحديث الشريف، والفقه الإسلامي)، وبين الأفكار المستمدة من النظرية الليبرالية الغربية، مثل (الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والتعددية الدينية).[7]

من هنا فإن النماذج والاقتباسات أعلاه تستعرض ما أراد أوليفييه روا أن يستعرضه على مدار الكتاب، وهو أن الإسلامويين قادمون من وراء التاريخ، ويريدون أن يقودوا حركته ويتمرسون في تفاصيله دون الإلمام بتعقيدات العصر الحديث، والرجل يقول بوضوح: ليس لديهم سوى تصورات من الماضي، شديدة الأحادية، ومضطربة في أذهانهم ويريدون أن يواجهوا بها عالمًا جديدا معقدا.

لقد أجاب عن أسئلة: كيف تبرّر الإسلاموية المعاصرة نشاطها السياسي؟ ما الانقطاعات والاستمرارات في خطاباتها ونصوصها قياساً إلى الإسلام التقليدي؟ وما الأسباب الاجتماعية للنجاح الظاهري لهذه الحركات؟ وما قدرتهم على الاندراج في الأنظمة السياسية الحديثة؟.. في النهاية لنصل إلى رؤيته المتمثلة في إخفاق الإسلام السياسي.