في مارس (آذار) 2021، خصّصت قناة «الجزيرة» برنامجها «خارج النص» لعرض كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. وعادة ما يهتم هذا البرنامج بعرض الكتب التي أثارت جدلاً في الساحة العربية، ويقدّم قراءات ووجهات نظر مختلفة حوله، من خلال عدد من النقاد والدارسين الذين يدعون للمشاركة، لكن ما بدا مثيراً في هذه الحصة، السكوت عن المرجعية الإخوانية لهذا الكتاب، وسعي بعض المتداخلين إلى إقامة علاقة مباشرة ومرجعيّة بينه وبين الحركة الدستورية والحقوقية التونسية المعروفة بعراقتها، وقد تواصلت إلى صوغ الدستور الذي أعلن في تونس أوائل سنة 2014، أو ما عرف بدستور الجمهورية الثانية (على الرغم من أنّ هذه التسمية ليست رسمية)، وسعيهم إلى عدّ هذا الكتاب ضمن مصادر صوغ الدستور وضمن المسار التاريخي لإرساء الدولة التونسية.

فهل يمكن التسليم حقّا بأنّ هذا الكتاب جزء من الحركة الدستورية التونسية التي انطلقت منذ القرن التاسع عشر؟ وهل يصحّ القول: إنّ الجدل الذي أثاره هذا الكتاب كان جدلاً يتنزّل ضمن سياقات التفكير الدستوري التونسي بالمعنى الدقيق والعلمي لهذه العبارة؟

تحتاج الإجابة الموضوعية عن هذا السؤال إلى دراسة مرجعيات الكتاب، باعتبار أنّ أثراً ما، أيّا كان، ينخرط دائماً في عمليات تناصّ معقدة، يمكن دراستها بتأنٍّ للكشف عن مستوياتها المختلفة وتفكيكها للتمييز بين الأساسي منها والثانوي. ومع أنّ الأثر لا يعكس مرجعياته فحسب، بل يتفاعل معها بطرق شتّى، فإنّه يظلّ دائماً مديناً لها كقاعدة مؤسسة وموجهة لمضامينه المعلنة والخفية والصريحة والمضمرة. هذه هي القاعدة العامة في التشكّل النصي التي لا يشذّ عنها أي أثر[2].

أولاً: المرجعية الغائبة

من المعلوم أنّ تجربة تونسية طويلة –نسبياً- قد تراكمت فيما يخصّ التفكير الدستوري، فهل كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» تفاعل معها وتنزّل في سياق تطوّراتها التاريخية؟

من عنوان الكتاب، يبدو الأمر مشكوكاً فيه. فعبارة «الدولة الإسلامية» عندما ترد في كتاب طرح في بيئة مسلمة، تعني بالضرورة وجود دول غير إسلامية داخل العالم الإسلامي، بما يترتّب على ذلك من تقسيم للمسلمين إلى صنفين والتشكيك في إسلام بعضهم، وهي طريقة طرح إخوانية وغريبة عن تطورات الفكر الدستوري التونسي.

فالفكر التونسي قد طرح قضية الدستور في مناسبات ثلاث، ذات ملامح وتوجهات مختلفة عن هذه الطريقة من الطرح. والمناسبة الأولى هي التي انتهت بإعلان «عهد الأمان» سنة 1857 ثم دستور سنة 1861، وهو أول دستور تونسي وأول دستور عربي وإسلامي أيضاً.

لم يتضمن «عهد الأمان» ولا ذلك الدستور تعريفات دينية للدولة، بل تنزّل في سياق إصلاحي عام يرى أنّ التغييرات المطلوبة هي ذات طبيعة سياسية أساساً، وأن القاعدة هي فقط ألّا تتعارض الإصلاحات مع المبادئ والمقاصد الإسلامية. وهذه الطريقة في طرح القضية نجدها عامة في كل القضايا التي طرحت في ذلك العصر. وقد بدأت بقضية إلغاء العبودية وتجارة الرقيق. فنجد أنّ ولي الأمر –آنذاك- قد اتخذ هذا القرار ثم أعلم به اثنين من كبار الشيوخ، أحدهما من المذهب الحنفي والثاني من المذهب المالكي، وهما المذهبان السائدان في تونس آنذاك. ولم ترد صيغة الاستشارة على منوال: هل يصح إلغاء العبودية في دولة مسلمة، بل على صيغة تقدير ولي الأمر أنّ إلغاء العبودية يحقّق مصلحة سياسية ودينية. لذلك أجاب أحد كبار مراجع الفتوى بالقول: «الخروج من عهدتهم أسلم للمرء في دينه، خصوصاً وقد انضم إلى ذلك المصلحة التي لاحظتها السياسة، ولا يسع من رُزِق حظاً من العقل إلا تسليمها»[3]، فاعتبر القرارات من هذا الصنف قرارات سياسية يتخذها وليّ الأمر، والمطلوب منه فقط أن يتأكد من عدم معارضتها للمبادئ الإسلامية الأساسية.

انطلاقاً من هذه التجربة الأولى، توالت الإصلاحات على هذا النمط، ومنها إعلان الدستور، لا على أساس أنها إعادة تأسيس دينية للدولة، بل على أساس أنها إصلاحات سياسية فرضها تطوّر العصر وتحقيق المصلحة العامة، في إطار التقسيم المعهود في العالم الإسلامي بين المرجعية السياسية التي تتصرّف حسب تقدير المصلحة، والمرجعية الدينية التي تتصرف حسب تأويل النصّ. وانطلاقاً من هذا التقسيم في المهام، ساند رجال الشرع إعلان الدستور لكنهم امتنعوا عن الدخول في تفاصيل تطبيقه باعتبار التطبيق عملية سياسية لا دينية.

لم يتضمن هذا الدستور تعريفاً دينياً للدولة، وإنما اعتمد على معاينة ميدانية تقوم على وجود أغلبية مسلمة وأقليات دينية، فساوى بين الرعايا في الحقوق الأساسية والمالية، ومنحها حرية الاختلاف في القضايا الشخصية التي تحسم حسب انتماءاتها الدينية. فالحقوق الأساسية مثل الأمان على النفس والمال والعرض، حقوق مشتركة لا تختلف باختلاف الأديان، أو هي حقوق آدمية بحسب عبارة ذلك العصر.

وعليه، فإنّ التوصيف المرجعي للدولة هنا ليس إسلاميتها، كما يرد في الصيغة التي طرح بها الغنوشي القضية في كتابه، بل دستوريتها أو تقيدها بالقانون. لذلك نجد أبرز الشخصيات الفكرية في هذه الحركة الدستورية، المؤرخ أحمد بن أبي الضياف، يقسّم أنظمة الحكم تقسيماً ثلاثياً: الحكم المطلق، والحكم المقيد، والحكم الجمهوري. وكان هذا الأخير يوازي -في نظر كتاب ذلك العصر- الفوضى السياسية، فذهب اختيارهم إلى الحكم المقيد، ولم يقسّموا الدولة إلى إسلامية وغير إسلامية، بل قسّموها إلى دستورية وغير دستورية، وهو ما يشير إليه خير الدين التونسي أيضاً في كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»، عندما يصنف دولة الفاتيكان (في عصره) على أنها دولة دينية ذات حكم مطلق، أي إنّ المهم في تقسيم الدول في العصر الحاضر هو نظامها السياسي لا ديانتها الغالبة. فقد تكون مسيحية ومطلقة الحكم أو مسيحية ومقيدة، وكذلك تكون إسلامية ومطلقة الحكم أو مقيدة[4].

إن نشأة فكر سياسي حديث يرتبط ضرورة بتحقيق هذا الانتقال في التصنيف، وهذا ما تشهده اليوم –مثلاً- كلّ كليات الحقوق والعلوم السياسية في العالم، فهي لا تدرّس الأنظمة السياسية حسب الدين، وإنما حسب أنماطها الدستورية.

من اللافت للانتباه أنّ هذه المرجعية التونسية العريقة غائبة في كتاب الغنوشي، على الرغم من كونه مواطناً تونسياً. ففي الطبعة الأولى من الكتاب[5] يذكر اسم خير الدين التونسي ضمن قائمة طويلة جداً من الأسماء، تطغى فيها الشخصيات المنتمية لحركات الإسلام السياسي، وذلك في صفحة مخصصة للإهداء، ثم إشارة عابرة وعامة لكتابه المشهور «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» ترد (ص40)، وملخصاً في أربعة أسطر لمشروعه الفكري يرد (ص252). أما أحمد بن أبي الضياف الذي كان له الفضل في تحرير الدستور التونسي والتعريف به من خلال كتابه «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» فهو غائب عن مراجع الكتاب، وكذلك تغيب كل الأسماء التي ساهمت في هذه التجربة الرائدة ويغيب الحديث عنها والإشادة بها.

أما المناسبة الدستورية الثانية في تونس فقد حصلت بعد الاستقلال؛ إذ لم يكتب للتجربة الدستورية الأولى الاستمرار، وبليت البلاد التونسية بالاستعمار منذ سنة 1881 بعد أن تعطّل العمل فيها بالدستور سنوات قبل ذلك. فلما نشأت الحركة الوطنية في بداية العشرينيات من القرن العشرين، جعلت أولى مهامها المطالبة بدستور، ولم تطرح –بدورها- طبيعة دينية للدولة، وإنما طرحت قضية التحرّر في إطار وطني بحت. لهذا نرى أنّ أوّل تعبير عن الحركة الدستورية الثانية جاء من خلال كتاب نشر سنة 1919 بعنوان «تونس الشهيدة» وباللغة الفرنسية، وقد كتبه عبدالعزيز الثعالبي بمساعدة محامٍ تونسي من الديانة اليهودية. وتواصل العمل على تحقيق الاستقلال من خلال المطالبة بانفراد البلاد بدستور خاص، فالبلاد المستقلة هي البلاد التي تضع لنفسها دستورها الخاص.

ولما نجحت معركة التحرير، أنشئ مجلس تأسيسي عهدت إليه مهمة تحرير دستور جديد هو دستور دولة الاستقلال. وقد تواصلت أعمال هذا المجلس من 1956 إلى 1959 وانتهى بصياغة تتميز مجدّداً بأنها لا تقوم على توصيف ديني للدولة، على اعتبار أنّ تنظيم الدولة مسألة سياسية لا دينية، على أن يكون هذا التنظيم غير معارض للدين، وهذا لا يعني أنه مستمدّ منه، بل هو مستمدّ من المتاح الإنساني عامة. لذلك نجد –مثلاً- أنّ دستور الاستقلال ينصّ على الأغلبية المسلمة في البلاد، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية منتمياً إلى هذه الأغلبية، لكنه لا يقسّم المسلمين إلى أصناف، ولا يميّز بين إسلام بعضهم وإسلام البعض الآخر. فالإقرار بوجود أغلبية دينية وأقليات هو من باب المعاينة السوسيولوجية لمجتمع معين، في حين أنّ التصنيف الديني يؤدّي إلى التقسيم والتمييز حسب «درجات» التدين.

لم يتضمن الدستور إلاّ فصلاً واحداً، هو الفصل الأول، يشير إلى هذه المعاينة، وذلك بالصيغة التالية: «تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». وليس أفضل من بيان الفارق بين هذه الطريقة لطرح القضية وطريقة نقل ما يكتبه الغنوشي تعليقاً على هذا الفصل، فهو يعيب الدستور التونسي الموضوع بعد الاستقلال قائلاً: «أمّا الدستور التونسي فلا يزال محافظاً على تلك المادة كما ولدت مائعة مطاطة: تونس دولة ذات سيادة، العربية لغتها والإسلام دينها، ولذلك لا نجد لهذه المادة المائعة أي أثر توجيهي في أي فصل من الفصول العشرين التي احتواها الباب الثاني المخصص للسلطة التشريعية، الأمر الذي تنسى معه أنك حقيقة في بلاد ذات هوية معينة العربية لغتها والإسلام دينها، مما له دلالة واضحة على صفة اللاوعي المهيمن على واضعي ذلك الدستور، وهو ما يسفّه كل ادعاء بإسلامية هذا الدستور»[6]. مقابل ذلك نجده في الطبعة التونسية من الكتاب يكيل المديح للدستورين الإيراني والعراقي لكونهما أقاما هيئة أعلى من البرلمان تضمن «إسلامية» التشريعات، غير عابئ بأنّ هذه الهيئة ذات طبيعة طائفية، خاصة في إيران، وأنها تستعمل أداة سياسية للتضييق من الحريات ومنع المعارضين من الترشح، فضلا عن كونها هيئة لا مكان لها في دولة مدنية. فالأغلبية البرلمانية في دولة ذات أغلبية مسلمة، ستكون مسلمة ولا تحتاج إلى من يراقبها في شعورها الديني. ومن المفارقات أنّ الدستور الجديد الذي وضع سنة 2014 في مجلس تأسيسي كانت أغلبيته من حركة «النهضة» التي يرأسها الغنوشي قد حافظت على هذه العبارة ذاتها، التي وصفها في كتابه بالمائعة والمطاطة!

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنّ دستور 1959 لم يكن بين مرجعيات كتاب الغنوشي، على الرغم من أنه دستور الاستقلال، لأنّ الغنوشي لا يعترف أصلاً بالاستقلال، وقد كتب في هامش (ص21) من الطبعة الأولى ما يلي:

«والمؤلف لا ينظر إلى المرحلة التي تعيشها تونس والبلاد المماثلة أنها مرحلة استقرار يسمح بالتنافس بين مختلف البدائل والبرامج المرشحة للحكم، ولا هي مرحلة الصراع بين الدولة العلمانية والدولة الإسلامية، فتلك أيضا مرحلة متقدمة من الصراع. فنحن في حال أشبه ما يكون بمرحلة الكفاح التحريري ضد الاستعمار (…) إن الصراع بين أن نكون أو لا نكون، بين أنصار الدولة الوطنية الديمقراطية وحماة الاستبدادية التابعة، بين أنصار مواصلة حركة التحرر الوطني حتى تفضي إلى استقلال حضاري تام وبين الناكصين على أعقاب الدولة».

إنّ المتأمل في هذه الفقرة يفهم المراحل التي يراها الكاتب لبلوغ الدولة الإسلامية: فالمرحلة الأولى هي مرحلة إسقاط الأنظمة القائمة باعتبارها أنظمة غير إسلامية من مخلفات الاستعمار، والمرحلة الثانية هي التنافس بين القوى الموصوفة بالوطنية لترجيح الخيار الإسلاموي على الخيارات الأخرى، وهو ما كانت حركة «النهضة» تظن أنها ستحققه عبر سيطرتها على المجلس التأسيسي بعد الثورة.

رأينا –حينئذ- أنّ الدستور التونسي لسنة 1861 ثم لسنة 1959 قد اعتبر المسلم كل من ولد في أسرة مسلمة، ولم يفترض منه الولاء لجماعة أو مرجعية، أو النبش في معتقداته أو سلوكه، والدولة بصفتها تعبيراً عن الضمير الجمعي تراعي هذا المعطى، لكنّها ليست مؤهلة للحكم في عقائد الناس وتصنيفهم، فهي دولة مدنية وليست دولة دينية. ومن هنا فإنّ كتاب راشد الغنوشي يتنزّل خارج هذا السياق المجمع عليه في الفكر الدستوري التونسي. ذلك السياق الذي يجد صداه في طريقة تدريس الحقوق والعلوم السياسية في الكليات التونسية إلى اليوم، فهي تقوم على المقارنة بين الأنظمة العالمية، ولا تدرّس فيها أفكار جماعات الإسلام السياسي إلاّ من جهة كونها حركات معارضة لفكرة الدولة المدنية.

فهل تغيّر الوضع مع المناسبة الثالثة للحركة الدستورية التونسية التي ارتبطت بالثورة الحاصلة أواخر سنة 2010؟ وهل يمكن القول: إنّ حضور الإسلام السياسي الذي تنامى مع هذا الحدث غيّر من مسارات هذا الفكر؟ وهل تحققت المرحلة التي وصفها الغنوشي بـــ «المرحلة المتقدمة من الصراع»، حسب العبارة التي نقلناها من كتابه؟

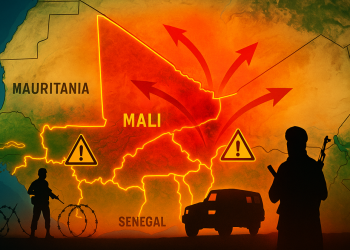

سبق أن ذكرنا أنّ كتاب الغنوشي نُشِر قبل هذه الثورة بسنوات طويلة، وأنه خضع لعديد التعديلات ومنها ما حصل بعد هذه الثورة عندما نشر بتونس سنة 2011. وكانت –آنذاك- فكرة إقامة «الهلال الإسلاموي» قوية، أي قيام دول ذات مرجعية إخوانية في تونس وليبيا ومصر وسوريا وبتحالف مع تركيا وإيران. وفي الآن ذاته، كانت الثورة ذات طبيعة ديمقراطية تنادي بالحريات وتضطلع فيها المرأة بدور مهم، كما كانت أيضا ذات طبيعة اجتماعية بما أنها في الأصل ثورة العاطلين عن العمل والمهمشين في المناطق الفقيرة. إذا أردنا اختزال الوضع في صورة مجازية قلنا: إنّ الجزء الأول من كتاب الغنوشي «الحريات العامة» أصبح موجهاً للداخل التونسي الذي ينشد الحرية وليس متعوداً على مفهوم الدولة الدينية، أما الجزء الثاني «الدولة الإسلامية» فهو موجّه إلى إخوان «الهلال المنشود»، إخوان مصر وليبيا وسوريا الذين كانوا أشد اهتماماً بأسلمة الدولة من توفير الحريات فيها. وعلى الرغم من عملية نشر الكتاب وتوزيعه في تونس وقد كان ممنوعاً من التداول فيها سابقاً. فلا يمكن القول إنّ حركة «النهضة» نفسها كانت حريصة على أن يصبح كتاباً معروفاً على نطاق واسع، لأنه يقيّد حركتها ومناوراتها ويتضمّن العديد من المواقف المحرجة لها، ومن باب أولى أنه لم يطرح في المجلس التأسيسي مرجعية من مرجعيات الدستور المنشود.

في الحقيقة، لم تكن المعركة الكبرى مضمون الدستور بل المدّة الضرورية لصياغته. طرح في البداية تشكيل لجنة من المتخصصين في القانون الدستوري تتولى هذه المهمة ويرأسها أستاذ القانون الدستوري المشهور عياض بن عاشور، وقدمت اللجنة مسودة دستور جديد. لكن العديد من القوى السياسية الراديكالية، ومنها حركة «النهضة»، أصرّت على تشكيل مجلس تأسيسي يتولّى عملية الصياغة، بما يعنيه ذلك من تطويل للآجال وإضرار بالاقتصاد، الذي يظلّ معلّقاً طوال فترة الإعداد وفتح المجال لمخاطر أمنيّة جمة. وفي النهاية، وقع الاتفاق على حلّ وسط صيغ في وثيقة مكتوبة لكنها غير ملزمة، وقّعت عليها مجموعة من الشخصيات السياسية، منها راشد الغنوشي، وتضبط فترة الإعداد بسنة على أقصى تقدير. لكن بعد انتخابات المجلس التأسيسي، تمّ خرق هذا الاتفاق، واتجهت الأمور إلى تطويل فترة الإعداد؛ كي تتمكن حركة «النهضة» من فرض أمر واقع جديد، كما فرضت في المجلس التأسيسي الطريقة التي أطلق عليها –آنذاك- «الصفحة البيضاء»، أي عدم الالتزام بثوابت المرجعية الدستورية التونسية، وفتح المجال لكلّ أصناف الاقتباس أو الاقتراح. كانت طريقة «الصفحة البيضاء» خطة لربح الوقت، وإعلاناً صريحاً بعدم الالتزام بالمرجعية الدستورية التاريخية للبلاد، فهي «تكتيك» سياسي من جهة وموقف أيديولوجي من جهة أخرى.

ثم وقع هدر وقت طويل في مسألة إدراج أو عدم إدراج كلمة الشريعة في الدستور، في وقت تنامى فيه حضور حركة «أنصار الشريعة»، وهي فرع تنظيم «القاعدة» الإرهابي بتونس، وسمحت الترويكا الحاكمة بقيادة «النهضة» لهذه الحركة بالوجود والعمل بكل أريحيّة، وتنظيم الدروس والمحاضرات والخيمات الدعوية، وبلغ الأمر حدّ احتلال مؤسسات جامعية وثقافية تابعة للدولة مثل كلية الآداب، ولم تتراجع «النهضة» عن دعمها لهذا التنظيم الإرهابي إلاّ بعد حادثة اقتحام السفارة والمدرسة الأمريكيتين، والتهديدات الأميركية بردّ سياسي قاس على تقاعس الدولة التونسية في حماية مؤسساتها الدبلوماسية.

والمهم بالنسبة إلى موضوعنا أنّ استخدام حركة «النهضة» فصيلاً إرهابياً ليصبح طرفاً في مناقشة قضية الدستور، هو أفضل دليل على الاستخفاف بالمرجعية الدستورية التونسية، وبكبار الخبراء في القانون الدستوري ومنهم الأستاذ عياض بن عاشور، الذي كان على رأس اللجنة الاستشارية لصوغ الدستور. وعندما نبحث في كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» نجد ابن عاشور مذكورا مرّة واحدة في سياق سلبي، إذ يتهم بالمساندة للمستشرقين و«الشرب معهم من نفس الكأس»[7].

وبعد تغيّر موقف «النهضة» من هذا التنظيم الإرهابي للمحافظة على علاقاتها الجيدة بواشنطن، ردّ «أنصار الشريعة» الفعل بتسريب مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وأحد شيوخها يقول فيها الغنوشي: «إنّ المهم ليست صياغة الدستور بل ضمان موازين القوى التي ستسمح للطرف الأقوى بفرض تأوليه لهذا الدستور». ويمكن القول: إنّ هذا المبدأ هو الذي يحكم سياسة الحركة إلى اليوم، ويفسّر الحرب التأويلية الدائرة المستمرة إلى اليوم، وآخرها بين الغنوشي والرئيس الحالي قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري. فهناك فارق بين من يرى الدستور مجرد خطة لبلوغ وضع التمكين، وبين من يرى الدستور نتيجة لسياقات تاريخية معينة، ويخضع في تأويله إلى قواعد علمية مضبوطة، لذلك لم يفتأ الرئيس سعيّد يندّد منذ أشهر بالتأويلات المضللة التي تنشرها حركة «النهضة» لفصول الدستور ومبادئه[8].

عودة إلى فترة صوغ الدستور، لنؤكّد أنّ خطة الصفحة البيضاء هي تخلّ عن الالتزام بمرجعية محدّدة، وفتح مجال النقاش أمام الجميع، بمن فيهم الإرهابيون الذين لا يؤمنون أصلاً بالمبدأ الدستوري، وتطويل غير مبرّر للنقاش بغية منح الفرصة لتغيير موازين القوى، والتخلّص من السلطة المعرفية لكبار الخبراء في القانون الدستوري والمؤرخين والمثقفين. لكن السحر انقلب على الساحر؛ إذ إنّ تنامي الإرهاب واغتيال شخصيات سياسية معارضة انتهى بثورة ضدّ الترويكا الحاكمة بقيادة «النهضة» أجبرتها على الانسحاب من السلطة، والقبول بتحديد عملية صياغة الدستور في أجل لا يتجاوز ستة أشهر. وأمام هذا الضغط تمت صياغة الدستور بطريقة توافقية، يرى البعض اليوم أنها السبب في الأزمة السياسية الحادة التي تواصل إضرارها بتونس إلى اليوم، والتي تتجسد حاليا في سعي الرئيس الحالي إلى حلّ البرلمان، وتغيير الدستور، فضلا عن امتناعه عن التصديق على العديد من القوانين والنصوص المهمة، ومنها ما يتعلق بتركيبة الحكومة الحالية، وانتخاب المحكمة الدستورية.

لقد انتهى البناء التوافقي لدستور 2014 إلى نظام قد يكون مغريا على الورق، لكنه عسير التطبيق على أرض الواقع، ويوشك أن يعصف بالدولة وينسف وجودها، فقد وقع تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وترتّب على ذلك منازعات لا تنتهي لتحديد الصلاحيات بين هذا وذاك. ومنذ دخول الدستور الجديد حيّز التطبيق مع انتخابات سنة 2015 ظل الصراع مستمرّا وهيكليا بين رأسي السلطة التنفيذية، وتعاقبت الحكومات دون نتيجة (ثماني حكومات وخمسة رؤساء حكومة) واستقرّ انطباع عام على وجود دول عديدة داخل الدولة الواحدة، وانتشر استعمال عبارة «الرؤساء الثلاثة» (رئيس الدولة، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان) المستمدّة من الواقع اللبناني مع أنّ تونس لا تحتوي على طوائف لتقسيم الحكم بينها بهذه الطريقة، فهذه العبارة مؤشر على تراجع وحدة الدولة. وقد زاد الطين بلة التوجيه في الدستور لإقامة نُظم لامركزية محلية في بلد محدود المساحة الجغرافية، بما يشجع السلطات المحلّية على تحدّي السلطة المركزية –أحياناً- ويفرض وجهات نظر مخالفة للتوجهات العامة للدولة ويشجّع النعرات الجهوية[9]. أما البرلمان، فأصبح مسرحا للمناكفات والمنازعات المضرّة بسمعة البلد ومصالح الشعب، بسبب التغييرات المستمرة للتحالفات وعمليات شراء الأصوات. هذه الفوضى تستهوي الإسلاميين؛ لأنها تمكنهم من السيطرة على قطاعات من الدولة، وتمرير بعض ما يريدونه من القوانين، لكنها لا تفيد المجتمعات والشعوب؛ لأن تفتيت الحكم بهذه الطريقة يحول دون إرساء سياسات ناجعة وطويلة الأمد في التعليم والصحة والتنمية والتهيئة العمرانية، فتغدو القرارات ظرفية ومتسرعة إن لم تكن متردّدة ومتناقضة.

لا يمكن القول –حينئذ-: إننا أمام مرجعيتين دستوريتين متنافستين، بل إنّ الاختيارات الدستورية لحركة «النهضة» ليست إلاّ «تكتيكات» سياسية للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، باعتبار الدستور أداة للحكم ليس إلاّ. وفضلا عن كونها لا تلتزم بمرجعية تونسية في هذا المجال، فهي لا تلتزم أيضا بما ورد في كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» لأنّ تغيّر الأوضاع يفرض تغير «التكتيكات»، وهذا -في رأينا- أحد أسباب التهميش الذاتي الذي تعاملت به حركة «النهضة» مع هذا الكتاب، كي تحتفظ بهامش مناورة مطلق، ولا تتقيّد بمبدأ ولا وعد ولا موقف ثابت.

على سبيل المثال، تمسّكت «النهضة» -وما زالت متمسكة- بقوة بالنظام البرلماني على حساب النظام الرئاسي، ويبدو للبعض أنّ هذا الاختيار نابع عن اعتبارات مبدئية، لكنّ الحقيقة غير ذلك. فالترجيح بين النظام الرئاسي أو البرلماني يتطلب أوّلاً التسليم بنظرية فصل السلطات، التي هي النظرية الأمّ في فلسفة الدولة الحديثة. ومن الطريف أن نشير هنا إلى أنّ الدستور التونسي لسنة 1861 كان أوّل دستور عربي يقحم هذه النظرية ويعتمدها، وذلك بتقييد السلطة التنفيذية وإقامة مجلس اشتراعي مستقل –نسبيا- عنها، ثم خاصة بالفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، على عكس السائد -آنذاك- من احتكام الناس في جانب كبير من القضايا المدنية للولاة أو للحاكم الأكبر.

أفرد راشد الغنوشي فصلاً طويلاً في كتابه لعرض نظرية فصل السلطات والاختلافات فيها، لكنه انتهى إلى أنّ هذا النقاش برمته نقاش مادي غربي لا معنى له من وجهة نظر إسلامية، يقول: «إّن النماذج الغربية بكلّ أشكالها ليست إلاّ انعكاسا لما في المجتمع الغربي من صراعات، وللفلسفة المادية، فلسفة الإنسان المتمرد المستغني عن خالقه. وطالما ظلت الوضعية كذلك، وظلّ المضمون الإنساني خاويا، وانصبّت المعالجات على الأشكال الخارجية للنظام الاجتماعي والسياسي، فلن يعرف المشكل السياسي طريقه إلى الحلّ، سواء أقرّ الفصل أم الجمع بين السلطات، إذ المشكل فلسفي أكثر منه تنظيميا»[10]. وحسب رأيه، يقوم النظام الإسلامي على التوحيد وليس على الصراع، ويقوم على الوازع الديني في الأفراد حكّاما كانوا أم محكومين، ولذلك فإنّ السلطتين الأساسيتين فيه هما: السلطة التنفيذية التي تمثلها الدولة، والسلطة التشريعية التي تستمدّ من الشريعة ومن تأويلات علماء الدين لها. فإذا حادت السلطة التنفيذية عن الشرع، تولت «الأمة» كلها تصويبها.

لا يخفى أنّ هذا التصوّر يلغي من الأساس فكرة فصل السلطات، بل فكرة الدولة ذاتها التي تفترض التمييز بين الأحكام الدينية والأحكام المدنية. وهو يلغي أيضاً أهمية النقاش في أن يكون النظام برلمانياً أو رئاسيا. ومن هنا نفهم أنّ إصرار «النهضة» على النظام البرلماني أثناء فترة المجلس التأسيسي وإعداد الدستور من جهة، أو أثناء الصراع الحالي الدائر بينها وبين رئيس الدولة، لا يعود إلى أسباب مبدئية أو تصورات دستورية، كما يظنّ البعض، بل هي مسألة «تكتيكات» للسيطرة على الدولة.

ففي الوضع الحالي، يمثل النظام البرلماني النظام المناسب للنهضة، لأنها غير قادرة على تقديم مرشّح رئاسي قابل للفوز في الانتخابات، بينما تستطيع تحقيق كتلة برلمانية تمثل حوالي (20%) من الناخبين، في حين تتوزع الأغلبية على عدد مهم من الأحزاب الأخرى، وبذلك تضع نفسها في محور الحياة السياسية دون أن تكون متمتعة بالأغلبية. وهذا «التكتيك» هو الذي اعتمدته منذ الثورة إلى الآن، وتتمسك به بكلّ قوّة لأنه الوحيد القادر على أن يحافظ لها على نفوذها، مقابل سعي الرئيس الحالي والعديد من القوى السياسية إلى تغيير النظام إلى نظام رئاسي. ويستطيع النظام البرلماني بهذا الشكل أن يمنح الكتلة الأولى هامشا كبيرا للمناورة بتحالفات ظرفية وانتهازية ومتغيرة باستمرار لتحقيق مصالحها. لكنه يعيق بالمقابل كلّ محاولات الإصلاح، وكلّ السياسات طويلة المدى التي تنقذ الاقتصاد من الإفلاس، وتعيد الحيوية إلى القطاعات الأساسية في المجتمع[11].

ثانياً: المرجعية السائدة

لنطرح الآن المسألة بطريقة عكسية: إذا كانت المرجعية التونسية غائبة في هذا الكتاب، فما المرجعية السائدة فيه؟

لا يقبل هذا السؤال تأويلات متعدّدة، فجوابه واضح تمام الوضوح من خلال الأثر.

يتبوّأ أبو الأعلى المودودي، من الناحية النظرية، المكانة الأولى في الأثر، يتلوه سيل من الشخصيات المنتمية لتيار الإسلام السياسي أو المتعاطفة معه. فإذا قمنا بجرد للمرجعيات المذكورة، فسنستخرج قائمة طويلة تضمّ: حسن البنّا، وسيّد قطب، ومحمد قطب، وعبدالقادر عودة، ويوسف القرضاوي، ومحمد الغزالي، ومحمود عاكف، وصلاح الصاوي، وحسن الترابي، وتوفيق الشاوي، وأبا الحسن الندوي، ومحمد سليم العوّا، ومأمون الهضيبي، وعبدالكريم زيدان، وعبدالوهاب الأفندي، وعبدالحميد إسماعيل الأنصاري، وإسماعيل الفاروقي، ومنير شفيق، ومصطفى السباعي، ومصطفى محمد الطحان، ومحمد عمارة، وعبدالله النفيسي، وقاضي حسين أحمد، وعبدالمجيد النجار، وصالح كركر، ومحسن الميلي، ومحمد الهاشمي الحامدي، والصحبي عتيق، وعبدالسلام ياسين، وعبدالإله بنكيران، وتقي الدين النبهاني. وتضم من الشيعة: الخميني، ومحمد باقر الصدر، ومحمد حسين فضل الله، ومحمد مهدي شمس الدين، ومحمد علي التسخيري، وصدر الدين القابنجي، وجعفر السبحاني. بالإضافة إلى مجموعة من المتعاطفين مع تيار الإسلام السياسي مثل: برهان غليون، وفهمي هويدي، والمستشرق الفرنسي فرنسوا بورغا.

يحتل المودودي (1903- 1979) مكانة مركزية في هذا الأثر؛ حيث يلقّب بالعلامة و«رائد فقهاء القانون الدستوري الإسلامي المعاصر»[12]، وقد حدّد الغنوشي في كتاب آخر المرجعية العقائدية والفكرية لتيار الوسطية، الذي ينتمي إليه في السلسلة التالية: ابن تيمية- حسن البنّا- أبو الأعلى المودودي-يوسف القرضاوي[13].

من هنا نرى أنّ المرجعية التي يتنزّل فيها هذا الكتاب هي إقامة «الدولة الإسلامية» بالمعنى الإخواني للكلمة، وهو مشروع لم يبدأ مع رموز العهد الإصلاحي مثل خير الدين، أو مع قادة حركات التحرّر الوطني، وإنما بدأ مع مشروع كتابة دستور باكستان بعد الانفصال عن الهند. ففي هذا السياق طرح المودودي كتابه المعروف «تدوين الدستور الإسلامي» الذي يحيل إليه الغنوشي في مواضع عدة من «الحريات العامة في الدولة الإسلامية»[14].

دافع المودودي في كتابه عن وجهة نظر ملخصها أنّ إسلامية باكستان لا تعني فقط بناء دولة جديدة، يتحوّل فيها المسلمون من وضعية الأقلية إلى وضعية الأغلبية، أي أن يحدّد الإسلام حسب الانتماء الثقافي والأسري، بل تعني إجبار المسلمين على الانصياع الدقيق للأحكام المترتبة على قراءة أصولية وحرفية للنصوص الدينية. وإذا كانت باكستان قد انفصلت عن الهند، فإن المودودي أسّس في الخمسينيات «الجماعة الإسلامية» ليفصل المسلمين الذين يعتبرهم حقيقيين عن جموع المسلمين الباكستانيين الذين لا يحملون من الإسلام إلا الاسم -حسب رأيه- ولينشئ بهؤلاء دولة شمولية في باكستان، على غرار النازية والفاشية والشيوعية، تعيد تربية المسلمين الاسميين ليصبحوا مسلمين حقيقيين، ثم تستعيد حركة الدعوة والجهاد لإكمال ما لم يكمله المسلمون قديما، أي إدخال كل الهندوس في الإسلام، ثمّ الانطلاق إلى العالم كلّه لإدخال كل البشر في الإسلام.

هذه هي مهمة الدولة الإسلامية -حسب المودودي، وعليه فإن دستورها ينبغي أن يكون قائماً على أساس تنفيذ هذه الغاية. ومن المفارقات الغريبة في التاريخ، أن الدعوة الأصولية للمودودي لم تجد لها صدى كبيراً في الهند ولا في الغرب، عكس ما كان يأمل، لكنّ صداها الأكبر كان في العالم العربي، عندما اخترقت فكر «الإخوان المسلمين» وأصبحت مرجعيتهم الطاغية. وكثيراً ما يشار إلى سيّد قطب على أنه المسؤول عن ذلك، وفي هذا بعض الصحة، فهو الذي أعاد صياغة أفكار المودودي في لغة عربية قوية، وحوّلها إلى مفاهيم جذابة لبعض الشباب، مثل الجاهلية الجديدة والحاكمية. لكن الحقيقة أيضاً أن الفكر الإخواني الذي وضعه حسن البنّا قبل ذلك، كان مهيّأ لاستقبال هذا النوع من الأفكار.

إنّ قضية الدستور الإسلامي بهذا المعنى تنسف نظام الدولة الحديثة، وتحوّل الحكم إلى وصاية يمارسها الفقيه/ الداعية على المجتمع، وهو ما عرف عملياً بعد الثورة الإيرانية بولاية الفقيه، وبعد الثورات العربية بحكم المرشد.

هذا هو الدستور الإسلامي الذي أراده المودودي، في الخمسينيات والستينيات، بديلاً عن الدساتير الحديثة التي صدرت في فترة التخلّص من الاستعمار العسكري ونشأة الدول ما بعد الاستعمارية: دستور دولة شمولية لا تتقيّد بحدود جغرافية، وإنما مهمتها نشر الدعوة والجهاد في العالم كلّه، ولا تشرك النساء ولا الأقليات غير المسلمة في إدارة الشأن العام، ولا يتقدّم فيها للانتخاب إلاّ من كان على منهج «الجماعة الإسلامية» وفهمها المخصوص للإسلام. وهذا هو المودودي الذي يلقبه الغنوشي بـ«رائد فقهاء القانون الدستوري».

تمثل مرجعية المودودي -بلا شكّ- النقيض للمرجعية التونسية، فتونس لم تنفصل عن دولة أخرى، بل قامت الحركة الدستورية فيها منذ البداية على الرغبة في الاندماج التام -كما رأينا- بين مواطنيها المسلمين وغير المسلمين.

ثمة فارق بعد ذلك بين تصور المودودي وتصور الغنوشي. فالأول يعتبر أنّ المجلس التشريعي، وهو السلطة المحورية في كل نظام سياسي، لا يعدو أن يكون مجلساً فقهيّاً، وظيفته تأويل النصوص الدينية والاجتهاد فيما لم يرد فيه حكم. وعليه، يشترط في أعضائه أن يكونوا مسلمين، ومن المشهود لهم بالكفاءة في العلوم الشرعية، ويمنع أن يكون عضو في البرلمان من أقليات غير مسلمة، كما يمنع أن يكون امرأة. ويترتّب عليها أن تخضع السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى سلطة أعلى هي سلطة الخليفة، أو سلطة رئيس الدولة إذا لم تتوافر شروط الخلافة. أما الغنوشي فيرى توسيع قاعدة أهل الحلّ والعقد لتشمل عموم المهتمين بالشأن العام. وهذه الفكرة قديمة، لكن الغنوشي وضع شرطا هو أن توجد رقابة دينية للتشريعات، تمارسها هيئة أعلى من البرلمان ذاته، على أساس أنّ «استحداث مؤسسات للرقابة الدستورية كفيلة بضمان الانسجام بين القانون والثقافة»[15].

نجد في الهامش (2) صفحة (141) من الطبعة التونسية إشادة بالدستور الإيراني وبالدستور العراقي الذي وضع بعد الاحتلال، لأنهما يتضمنان هذه الهيئة الدينية المراقبة للقوانين. ومن المعلوم أنّ هذه الهيئة في إيران والعراق كانت إحدى أهمّ الوسائل لتأجيج الطائفيّة؛ إذ إنّ الرقابة الدينية تمارس حسب المذهب الديني الأغلبي، فلماذا يقع إخضاع أتباع مذاهب أخرى، أو مواطنين من غير المسلمين، إلى مرجعية لا تلزمهم؟ وكيف تكون السيادة للشعب إذا كان ممكنا لفئة محدودة من الأشخاص لها اجتهادات ومصالح معينة أن تفرضها على الجميع؟

ومن الناحية العملية، يقدّم الغنوشي جرداً للتجارب المستجيبة كلياً أو جزئياً لتصوّره للدولة المنشودة، وهي ترتبط كلها بمحاولات حركات الإسلام السياسي الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، ولا تهتم بالسبل التي اعتمدتها الدول الإسلامية للتوفيق بين هويتها الوطنية وانتمائها الإسلامي، أو بسياسات الدول الوطنية في نشر التعليم والصحة والتنمية، وما تعرضت له من نجاحات وخيبات، فكأنّ لبّ القضية هو موقع هذه الحركات في الدولة. وقد احتلت «التجربة» المصرية نصيب الأسد؛ باعتبار ريادتها للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ويقدم لها الغنوشي هذا التوصيف البعيد كلّ البعد عن الواقع، لا سيما باعتبار ما حصل إلى اليوم، فيكتب: «عاد الإخوان (يقصد في عهد السادات) بعد سلسلة من المحن القاسية إلى الساحة، فارضين وزناً لا يُبَارى، وفقهوا الدرس وتعلموا من التجربة، واستطاعوا بقيادة أحد روّادهم الأفذاذ «المرحوم» التلمساني أن يحلّوا عقدة الحزبية (…) مساهمين في دفع عجلة مصر نحو الإسلام والديمقراطية (…). ولم يقتصر الإخوان المسلمون على تبنّي الديمقراطية والتعددية السياسية والتغيير السلمي كممارسة سياسية فحسب، وإنما تقدموا في طريق التنظير لهذا الخيار»[16]. لكنه في الموضوع نفسه يشير إلى رفض الإخوان هناك استعمال كلمة ديمقراطية لأنها كلمة غربية، وإلى رفضهم التعايش مع الأحزاب الموسومة لديهم بالعلمانية، بل أكثر من ذلك شجبهم وتنديدهم ببيان «الاتجاه الإسلامي» بتونس لأنه قَبِل بوجود الأحزاب العلمانية. فكم هي غريبة هذه الديمقراطية الإخوانية التي تتسع للشيء ونقيضه؛ لأنها تتظاهر بقبول مرجعيات حديثة وهي تستبطن التمسك بمرجعية المودودي وعبدالقادر عودة وسيد قطب.

إذا كانت «التجربة المصرية» قد حظيت بتحليل مطوّل، بما أنها تمثل الموقف الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فإنّ التناقض الواضح في كلام الغنوشي مردّه الرغبة في التوفيق بين الولاء لهذا التنظيم والتلاؤم مع الواقع التونسي، الذي دفع حركته إلى التحالف مع أحزاب علمانية، والذي يصعب فيه التنكّر للأحزاب والمنظمات المدعوة بالعلمانية؛ نظراً لثقلها وتأثيرها في الساحة السياسية والحقوقية.

مثل هذا التحليل السريالي والبعيد عن الواقع، نجده في الحديث عن «التجربة السودانية» التي بدأت بانقلاب الترابي والبشير، فيتحدث عنها إلى وقت تحرير كتابه، أي قبل النزاع بين الرجلين، قائلا: «لم يمرّ على استلام الحركة الإسلامية هذا الحطام غير ثلاث سنوات حتى كادت الصورة (السابقة) عن السودان تتوارى، فالتمرّد أُدّب بحزم فتمزّق شرّ ممزّق، ونزل عن كبريائه صاغراً يطلب الصلح أوّل مرة، وتخلّى عن عجرفته المعتادة التي بلغت حدّ مطالبة شعب السودان بأن يتخلّى عن عروبته وإسلامه وعلاقات العربية إرضاء لعلمانية عنصرية. والحياة الاقتصادية التي كانت تقوم على التسوّل انبعثت فيها حياة جديدة، سواء على مستوى إرساء البنية التحتية أو الضبط الإداري، أو تحريك قوى الإنتاج وتفعيلها، حتى بدأ البلد لأول مرة اكتفاء ذاتيا في سبع سلع أساسية، وبدأت عملية التصدير وبركات الإسلام تفيض…»[17].

ثم حظيت «تجارب» أخرى بالتمجيد، وهي التجارب الإخوانية في الأردن واليمن والكويت ولبنان والمغرب الأقصى. فهذه التجارب تعتبر إيجابية لأنها مكّنت الإخوان من المشاركة في الحكم، وكأن قطب الرحى موقع الإخوان داخل الدولة، أو كأنّ سياسة الدولة تعتبر ناجحة بمشاركتهم وفاشلة بغيابهم، دون تقييم ما حققته من منافع أو مساوئ للشعوب. هذه هي –إذن- المراجع العملية للفكر السياسي للغنوشي، وهي امتداد للمراجع الفكرية للإخوان المسلمين كما ضبطها البنّا والمودودي وعودة وقطب.

الخاتمة

نستنتج من هذه الدراسة في مرجعيات كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» أنّه -أي الكتاب- يتنزّل في إطار المجادلات داخل حركات الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهي مجادلات محورها تحديد أفضل الطرق للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها والاحتفاظ بها. وقد دافع الغنوشي عن أطروحة مفادها أنّ الديمقراطية من بين هذه الطرق، وأنّ على حركات الإسلام السياسي أن تقبل بمراجعات جوهرية إذا أرادت أن تصل إلى السلطة، منها التفاعل الإيجابي، نظريا وعمليا، مع مصطلحات وتجارب من خارج الدائرة «الإسلامية» ومن أصول غربية وعلمانية، بعد القيام بعمليات التأصيل الضرورية لإعادة تنزيلها في المنظومة الإخوانية. وذلك في إطار رؤية عامة لا تعترف بأدنى تمييز بين المجالين السياسي والديني، بل تجعل السياسة في خدمة حركات الإسلام السياسي ودعاة احتكار التأويل الديني.

ولئن كانت أطروحة الغنوشي متقدّمة على الأطروحة التقليدية للحركات الإخوانية وعلى الموقف الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، من جهة أنه لم يطرح الديمقراطية كمجرد أداة، بل أقرّ في طبعة تونس بأهميتها المرجعية والفلسفية، فإن عمليات «التأصيل» قد أفرغت المفاهيم السياسية الحديثة من مضامينها العميقة، وجعلت البناء العام مترنّحا بين الوفاء لأفكار الروّاد، البنّا والمودودي وعودة وقطب، وأفكار ذات قيمة عملية أساساً، ناتجة عن فشل التجارب السابقة في الوصول إلى الحكم. وعليه، فإن القضية الرئيسة للأثر لم تكن البحث عن أفضل السبل للحكم الرشيد والنافع للشعوب، بل البحث عن أفضل السبل لتمكين حركات الإسلام السياسي من الحكم، وشتان بين المبحثين. لذلك لا تنجح هذه الحركات في إدارة الدولة، حتى في حال تمكّنها من السلطة، لأنها لا تصدر عن رؤية واضحة للدولة وبرامج في طرق تسييرها.

وعلى هذا الأساس، فإن الكتاب يستمدّ أهميته من الجدل القائم داخل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حول خطط الوصول إلى السلطة، ولا يستمدّ أهميته من العلاقة بالفكر الدستوري التونسي المتواصل منذ منتصف القرن التاسع عشر، وقد طرح العديد من القضايا ومنها علاقة الدولة بالدين منذ تجربة «عهد الأمان» و«الدستور» الأوّل، مروراً بتجربة المجلس التأسيسي ودستور الاستقلال[18]. فلم ينطلق الغنوشي من ذلك التراث الدستوري المتراكم أطروحات وتجارب، ومن باب أولى أنه لم يتفاعل مع كتابات كبار القانونيين الدستوريين في تونس، الذين درّسوا في كليات الحقوق ونشروا كتابات متميزة في الموضوع، بل قد بينّا أنّ حركة «النهضة» فضّلت بعد الثورة عدم التركيز على هذا الأثر في فترة إعداد دستور الجمهورية الثانية كي لا تلزم نفسها بموقف محدّد وتترك مجالاً واسعاً للمناورة، وتغيّر مواقفها حسب المصالح السياسية المباشرة التي يمكن لها أن تجنيها.

وقد اتهم الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد -وهو أستاذ قانون دستوري- حركة «النهضة» بأنها تنظر للدستور على أنه أداة حكم لا أداة تحقيق توازن في المجتمع بين السلطة والحرية، وأنها تمثل بذلك خطرا على الدولة واستقرارها. وبصرف النظر عن السياق السياسي الذي تنزلت فيه هذه الاتهامات، وعن الخلافات والتجاذبات الحاصلة حاليا، فإنّ هذا النقد له ما يبرّره، لأنّ محور الفكر السياسي منذ أرسطو إلى اليوم، يدور حول تحديد أفضل السبل للحكم، وليس أفضل السبل للوصول إلى الحكم. ولما كانت حركات الإسلام السياسي لا تؤمن بالتمييز بين الدين والسياسة، فإنها تفترض أن سبل الحكم معلومة ومتوافرة في النصوص الدينية، وليس المطلوب إلاّ البحث عن طرق تطبيقها. وبما أنها تعتبر نفسها الحاملة والممثلة للحقيقة الدينية، فإنّ القضية تختزل لديها في كيفية الاستيلاء على السلطة لتطبيق الشريعة حسب تأويلاتها. أما القضايا المعقّدة المطروحة في الفكر السياسي، مثل الترجيح بين الحكم المركزي والحكم اللامركزي، أو بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، أو بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق، فهي تعتبر -من وجهة النظر هذه- قضايا ثانوية يعهد بها إلى الخبراء، أو يتغير الموقف فيها حسب المصالح السياسية الآنية.

ولا يسعنا إلاّ أن نختم بما قلناه في مناسبات سابقة: «إنّ من أراد أن يقيم دولة وهو ينشر بين الناس أفكار حسن البنّا وسيد قطب والمودودي، فهو كمن يحرث البحر أو يزرع الصحراء. فالإسلام السياسي ليس مشروع دولة بديلة، كما كانت القومية بديلة عن الإمبراطوريات الكوسمبوليتية، أو الاشتراكية بديلا عن الدولة الليبرالية. الإسلام السياسي مشروع الدولة العالقة. فهو -في أحسن الأحوال- مشروع حالم ويوتوبيا غير قابلة للتطبيق، وفي أسوأ الحالات تغرير بالسذج ليحطموا مجتمعاتهم بأيديهم، ويفعلوا بجهلهم ما لا يفعله بها عدوّهم»[19].

[1]* أكاديمي وباحث تونسي، أستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة (تونس).

[2] تراجع المقدمة المنهجية لكتابنا: حفريات تأويلية، دار الطليعة، بيروت، 2001.

[3] أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، طبعة وزارة الثقافة التونسية والدار العربية للكتاب، تونس، 2001.

[4] خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق: منصف الشنوفي، الدار العربية للكتاب، تونس، 1998.

[5] يصعب تحديد وجهات نظر المؤلف بدقة لأسباب أربعة: أولها: طبع الكتاب مرات عدة دون الإشارة إلى اختلاف الطبعات أو مجرد ترقيمها، ثانياً: كثرة المنقولات وتداخلها بآراء صاحب الأثر، ثالثاً: تعمّد الكاتب تعويم مواقفه وعرضها عرضاً مبهما وقابلاً لأكثر من تأويل، رابعاً: التناقضات الكثيرة في المواقف والتردّد في حسم المسائل المطروحة وغياب النسق الفكري المتجانس. وسوف نعتمد هنا الطبعة الأولى الصادرة سنة 1993 عن مركز دراسات الوحدة العربية والطبعة التي نشرتها في تونس دار المجتهد سنة 2011، وبين الطبعتين فوارق عديدة.

[6] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، دار المجتهد، تونس، 2011، ص126.

[7] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1993، هامش ص96.

[8] بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الشهداء 9 أبريل (نيسان) 2021 أعلن الرئيس قيس سعيّد -في حديث موجه للغنوشي- أنّ الدستور ليس أداة للحكم، بل أداة لتحقيق الحرية والتوازن الإيجابي بين السلطة والحرية، وقد سبق له في مرات عديدة التنديد بالتأويلات التي وصفها بالمضللة.

[9] على سبيل المثال، أنشأت إحدى البلديات (دائرة حكم محلية) المحسوبة على حركة «النهضة» ما يدعى ببيت الزكاة، على الرغم من تصويت البرلمان ضدّ هذه الصيغة في تجميع الأموال، ومعارضة الوالي (المحافظ) لهذا الإجراء.

[10] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص235.

[11] في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011، استعملت «النهضة» السردية الثورية لتتخلص من القوى السياسية المدعوة بـ«النظام القديم»، وبعد انتخابات 2014، أطلق الغنوشي استعارة «الطائر بجناحين» تعبيرا عن تونس التي يسوسها حزب «نداء تونس» («النظام القديم») وحزب «النهضة»، ثم في انتخابات 2019، تحالفت حركة «النهضة» مع حزب «قلب تونس» («النظام القديم») ليتولّى راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، وهي في الوقت نفسه متحالفة مع «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» في إطار حكومة كان يزعم أنها ثورية.

[12] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، طبعة تونس، مرجع سابق، ص49.

[13] راشد الغنوشي، الوسطية عند يوسف القرضاوي، دار المجتهد، تونس،2011، ص13.

[14] كتب حوالي 1952 وصدر بترجمة عربية عن مؤسسة الرسالة، 1401/1981.

[15] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، طبعة تونس، مرجع سابق، وتعني كلمة ثقافة هنا الدين تحديداً.

[16] راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص257.

[17] المرجع السابق، ص283. يلاحظ أن التقييمات الواردة في الطبعة التونسية اختلفت في العديد من الجوانب، لكن يهمنا هنا بيان ارتباط تجارب الحكم المرجعية بالحركات الإخوانية.

[18] راجع مجموع المقترحات للدستور التي قدمتها الأحزاب والمنظمات في كتابنا، أي دستور للثورة التونسية؟ تونس، 2012.

[19] محمد الحدّاد، الدولة العالقة، دار التنوير، تونس/ بيروت، الطبعة الثانية، 2018، ص151.