من المؤسف أنْ يكون الحل الأفضل لخلاف سياسي في بعض الأحيان حلّاً غير عملي، فهناك حل من هذا الصنف لمشكلة النصب التذكارية والشواهد التاريخية للولايات الكونفدرالية، والتي تؤرق الولايات المتحدة اليوم، ولكن ليس هناك أي فرصة لتطبيق هذا الحل. ما هو الحل الأفضل؟ إنّه سهلٌ: أزيلوا جميع النصب التذكارية العسكرية للحرب الأهلية من الساحات العامة. نعم، جميعها –غرانت وشيرمان ولي وفوريست- وانقلوها، إذا كان للأمر ضرورة، إلى متحف تعليمي للشواهد التاريخية. ولكن لن يحصل ذلك على الإطلاق.

لأكن صريحاً، لو كان الأمر يعود لي لأزلتُ جميع التماثيل التي تجسّد البشر من جميع الساحات العامة في الولايات المتحدة. يشمل ذلك التماثيل غير العسكرية والكونفدرالية وتلك التي لها علاقة بالحرب الأهلية أيضاً. ويشمل تمثال جبل رشمور، وتمثال إبراهام لنكون، التمثال الأكثر شبهاً بالفرعون من بين جميع التماثيل. تماثيل الحيوانات كذلك مشمولة، مثل تمثال “سو من سالم”، البقرة الحلوب غير الحقيقية الأضخم في العالم، والمنصوبة في نيو سالم في ولاية نورث داكوتا. (التماثيل المجردة التي نصّبت تذكاراً لرجال ونساء عظام يمكن التشاور في أمرها).

ولكن لماذا؟ لأنّها جميعاً أوثان وصور منقوشة، وهي محرمة في الوصايا العشر وفي الشرائع الدينية اليهودية والإسلامية ولأسباب صحيحة. ومن الواضح أنّ الأمريكيين يتجاهلون هذه الوصية بالطبع.

وبالطبع فإنّ هذا المقترح الواسع يساوي (الاستحالة تربيع). ولكن إذا كنت قد بدأت اقتراحي بأمرٍ مستحيل، فلا سبب يدفعني للتردد بالإشارة إلى المزيد من الاستحالة.

ما الذي يدفع تفكيري بهذا الأمر؟ هناك سجالان، أحدهما متعلق بالضجة التي أحدثتها تماثيل الولايات الكونفدرالية، والآخر الذي يبرر المستحيل. سنتناولهما على حدة ونسبر في تفاصيل الأخير بما يناسب القراء من العرب.

إنّ ما يحدث في الولايات المتحدة حول هذه النصب التذكارية قد يبدو غريباً للقراء الأجانب، ولكنه في الواقع بسيط جداً.

لدى معظم الأمريكيين فهم معاصر ثنائي البعد وشديد العاطفة عن الخلفية التاريخية للنصب التذكارية الخاصة بالكونفدرالية، تحديداً الحرب الأهلية. كما أنّ هناك مساعيَ في هذا التضخيم من قبل جماعات يسارية هامشية في الثقافة الأمريكية المعارضة لغرض شيطنة الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

إنّ قلة ممّن يجدون تماثيل العصر الكونفدرالي مستفزة يؤيدون هذه الغاية، ولكنها مفيدة لهؤلاء النشطاء الراديكاليين الذين يعترفون بها. تصح هذه الحقيقة مع الطرف الآخر أيضاً، حيث ترى قلّة فقط ممّن يهينه تصوير تاريخ الجنوب الأمريكي وحاضره على أنّه متعاطف مع النازية الجديدة، أو تعصّب العرق الأبيض بأنّ ردة الفعل المتطرّف تنفعها. باختصار، أمامنا استقطاب جدلي، حيث تسعى جماعات متطرّفة صغيرة إلى تسييس أعداد أكبر من المواطنين الأمريكيين الوطنيين لخدمة هدف متطرّف.

إحدى نتائج هذا الاستقطاب هي مبالغة الطرفين حول مجيء قوة وتأثير هذه الجماعات الهامشية، وهي مبالغة تلقى صداها في الإعلام عبر البلاد بشكل كبير. إنّ أمراً كهذا يخرج عن السيطرة بسهولة، خصوصاً في وقت لا يتهم فيه الرئيس سوى برعاية قاعدته الخاصة، ولا يهتم بتاتاً بمصلحة البلد.

إنّ الحل هو التخلص من جميع النصب التذكارية الخاصة بالحرب الأهلية من الساحات العامة. إنّ حرباً أهلية واحدة كانت كافية ولسنا بحاجة لواحدة جديدة. ولكن إذا استمر المتطرّفون من اليسار واليمين في التنافس على نبش التاريخ المحقون، فإنّنا ندعو المرارة إلى حياتنا ومعها احتمالية عسكرة سياستنا. نحتاج إلى تحجيم الاستقطاب المتنامي حول العرق والسياسات العرقية في الولايات المتحدة بعد نصف قرن من التقدّم المهم وإنْ كان غير مكتمل. من الخطأ تغذية السياسات العرقية، ولذا يجب التخلص من التماثيل.

لكن قد يُطرح سؤال: إذا كان المسيحيون متقبلين للإنجيل العبري والوصايا العشر، وإذا كانت أمريكا –ولا تزال- في الأساس مجتمعاً ذا أغلبية مسيحية، ماذا تفعل هذه التماثيل في أمريكا؟ جاء في (سفر الخروج 20: 4، 5) “لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لها ولا تخدمها، لأني أنا يهوه إلهك إله يتطلب التعبد المطلق”. وقال متّى (5:18) “فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ”. ولكن لماذا تجاهل هذا المجتمع المسيحي البروتستانتي كل هذه الوصايا؟

إنّ التركة الإبراهيمية للحضارة الغربية والأمريكية ليست سوى جزء من مصادرها. أمّا المصدر الآخر فهو الأثر الإغريقي الروماني، ويمكن ملاحظة ذلك بمجرد مراجعة الكتب التي تملأ مكتبات الآباء المؤسسين لأمريكا: الإنجيل مترجماً إلى الإنجليزية والأدبيات المتعلقة بها، وأعمال الحقبة الكلاسيكية باللغتين اليونانية واللاتينية لمن يمتلك من المعرفة ما يكفي لقراءتها باللغة الأصلية. يحب الناس الجدل حول التوازن بين التأثيرات العبرية والهيلينية على الغرب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفنون المرئية ليس هناك توازن: كان العبريون ضد التصوير والنحت والتماثيل لأسباب دينية، وكان الإغريق عباقرة في هذه الفنون. لو نقارن بين ما نعرفه عن الثقافتين في القرن الرابع قبل الميلاد، حيث الرسم والمعمارية والمسرح والرقص، نجد أنّ لا وجه للمقارنة أساساً.

تمكّنت الحضارة الغربية من دمج العناصر العبرية والهيلينية القديمة في كلية مبتكرة، مستخدمةً التوترات بين هذه العناصر لخلق تركيب جديد. ولكن التوترات حقيقية، ويمكن اختصارها في متناقضين بسيطين: كان الإغريق يؤمنون بأنّ كلّ ما هو جميل مقدّس، وكان العبريون يؤمنون بأنّ كلَ ما هو مقدّس جميل. كان الإغريق يرون الجمال، بينما كان العبريون يسمعون المقدّس. هكذا، انجذب الإغريق للصور، بينما اتجّه العبريون للكلمات.

ولكن لماذا التحريم الكلي للتماثيل واللوحات التي تجسد الحياة والصور المنقوشة؟ لماذا يؤخذ هذا التحريم بجدية كبيرة لدى اليهود ومن بعدهم المسلمين، خصوصاً السلفيين؟

يقع التحريم في الحالتين في تصنيف عام، ففي اليهودية يسمّى التصنيف “أفوده زاوا”، الذي يترجم حرفياً إلى “خدمة الغريب”، ولكنه تعبير عن عبادة الأوثان، وفي الإسلام يسمّى التصنيف “شركاً”. على الرغم من اختلاف المسميات، فإنّ المفهوم الجوهري لهما هو نفسه: تصف التوراة الله بأنّه “الكناه”، أي الرب الغيور، وإنّ فكرة إشراك غيره في عبادته تعني انتقاصاً لتوحيده. وإنّ محاولة تمثيل المعبود جسدياً هي أيضاً شكلٌ من أشكال الانتقاص.

ظهرت عبر القرون نصوص كثيرة في اليهودية والإسلام حول هذه الظاهرة وتجمعها بعض النقاط الأساسية.

أولاً: تجسيد المعبود يحددهُ ويجمدهُ، وإنّ الله لا يتقيد. إنّ محاولة تجسيد المعبود فيها إهانة فلسفية، فالمرء يرى الوثن ولكن لا يستطيع سماعه. جاء في المزمور (135):

“أصْنَامُ ٱلْأُمَمِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ، عَمَلُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ. لَهَا أَفْوَاهٌ وَلَا تَتَكَلَّمُ. لَهَا أَعْيُنٌ وَلَا تُبْصِرُ. لَهَا آذَانٌ وَلَا تَسْمَعُ. كَذَلِكَ لَيْسَ فِي أَفْوَاهِهَا نَفَسٌ. مِثْلَهَا يَكُونُ صَانِعُوهَا، وَكُلُّ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهَا” .

وهكذا فإنّ الأصنام تلهي العباد عمّا يجب أن يبحثوا عنه في الإيمان، وهو السماع للمقدّس وليس رؤيته.

ثانياً: إنّ صنع الصنم هو من عمل الإنسان وهذا يقود إلى الاعتقاد بأنّ للإنسان نفوذاً على الله. وبالتالي، فإنّ رهاب الفنّان الذي يصنع الصنم يُرفع إلى مقام صاحب قدرات يؤدي دوراً وسيطاً بين الله والعباد. إذا كان الله واحداً، فلا يمكن وجود مثل هذا الوسيط البشري.

ثالثا: ترتبط الوثنية في الذهنية اليهودية والإسلامية بممارسات تعود إلى ما قبل الإيمان بالأديان السماوية، مثل التضحية البشرية، ومعها سكب النبيذ. الخطورة في هذا الارتباط تكمن في إمكانية الوثنية السيطرة على مسائل الحياة والموت وممارستها مع ذهنيات ثملة. إنّ افتراض نفوذ وسلطة بشرية مطلقة على حياة بشر آخرين هي منطقة شديدة الخطورة.

رابعاً: تجسيد الله يزيد من خطورة الثنائية، فإذا سلمنا بأنّ الله قابل للتمثيل، فقد يرى البعض بأنّ كياناً آخر مستقلاً، وهو قوى الشر، سيكون أيضاً قابلاً للتجسيد. تبنّت بعض الديانات في الشرق الأدنى هذه الثنائية: الزرادشتية –مثلاً- تصوّر أهورا مازدا بأنّه الخير المطلق وأهيمان هو الشر المطلق. ترفض الديانات الإبراهيمية منطق الازدواجية، وتقولب الشر على أنّه مشكلة تلزم الإنسان أخلاقياً بتحديدها والانتصار عليها. إنّ فسح المجال أمام هذه الثنائية يهدد هذه المسؤولية الأخلاقية.

إنّ معاداة اليهودية والإسلام للأيقونات ليست من بقايا السحر أو الخرافات، بل من المبدأ اللاهوتي عن مركزية وحدانية الله. في غياب القضية الوحدانية، يغيب المنطق عن العالم ويصبح مكاناً ينعدم فيه الهدف. إنّ الكون الذي صنعتهُ الصدفة المحضة لا يناسب إلّا الصدفة والأحكام الأخلاقية النسبية في أحسن الأحوال.

يعلمنا المبدأ الرافض للأيقونات دروساً في التواضع ودروساً في محدودية سلطة البشر. يحذرنا من مخاطر الانحناء للبشر ولتماثيل البشر وللآلهة المزيفة والآلهة الأخرى، مثل المال والجاه والمخدرات والشهرة السطحية والغرور. وربما الدرس الأهم هو أنَه يعلمنا كيف نستمع لأنفسنا وللآخرين.

علينا الاعتراف: عندما نقابل -نحن الأمريكيين- التمثال العملاق الذي نحته دانيال تشيستر، والذي يجسد الرئيس لنكون، أو عندما نقف أمام تماثيل لرجال الجيش على منصاتهم، فإنّنا نشعر بنوع من الروع والقدسية. نشعر باختفاء ذكرى مؤلمة مع الأبدية، وهذا ما يفعله معظمنا إذْ إنّه من الصعب تفادي الانجراف العاطفي الذي يسببه الفن.

لا يوجد إنسان كامل، وإنّه من الخطر التلميح بذلك ولو مجازاً عبر الفن. ليس صدفةً أن تعبير “عبادة الشخص” يعود إلى أصول دينية وثنية.

إنّ الروائع الفنية المهولة تغذي اندهاشنا بمهارات الفنان بالموضوع المتناول. مثلاً: إذا كان الموضوع عسكرياً، حتى إن كان الغرض تمجيد الشجاعة والانضباط والتضحية، ولكنها في الوقت نفسه تمجّد الحرب، وفي بعض السياقات، تجسّد جماعة على حساب عرق آخر.

في هذا السياق، لنعد إلى جبل رشمور: أربع أيقونات للوطنية الأمريكية منحوتة في جبال بلاك هيلز في ولاية جنوب داكوتا وسط أرض مقدسة تعود إلى قبيلة لاكوتا سيو قبل وصول كولومبس بعصور. هل يمكننا حقّاً استيعاب الإهانة التي يشكلها وجود هذه الأيقونات لهذا الشعب، أو من بقي منه؟ إنّ الغرور الهائل لذلك الصرح الأيقوني يجب أن يكون وصمة عار، فهو ليس بنصب تذكاري عسكري، ولكن أمريكا لم تتمدد في تلك الجبال وما بعدها حتى وصلت المحيط الهادئ بتوزيع الحلوى.

يجب أن نتخلص من ذلك النصب، والتخلص من جميع النصب التذكارية الموجودة في الأماكن العامة، سواء كانت التماثيل عسكرية أم لا. ربما لو توقفنا -نحن الأمريكيين- عن التحديق بالتماثيل والنصب التذكارية سيتوفر لدينا الوقت الكافي لتعلّم كيف نستمع لبعضنا البعض. ربما سيكون الآخرون أكثر استعداداً للاستماع بصدق إلينا. يكفينا الانغماس في نظريات المؤامرة وأوهام شيطانية طفولية عن الولايات المتحدة، والتي تنتشر في العالمين الإسلامي والعربي، ولكن التخلص من هذه التماثيل والنصب أمر مستحيل.

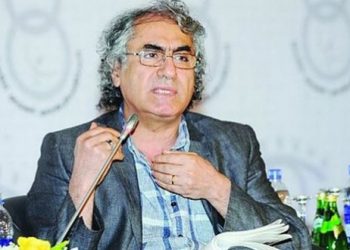

آدم غارفنكل – Adam Garfinkle *1*

بروفيسور أمريكي حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية عام 1979. من أبرز خبراء الخطاب السياسي في الولايات المتحدة. يترأس حالياً مركز “أميركان انترست” البحثي السياسي. له مؤلفات عدّة ومشاركات في دوريات ومجلات معروفة يتناول فيها قضايا الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الدولية.