«ما بعد قطر» أو نهاية الثورجية الجديدة

محمد الحدّاد

يقول الأكاديمي والباحث التونسي، أستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة بتونس محمد الحدّاد في دراسته التي حملت العنوان «ما بعد قطر» أو نهاية الثورجية الجديدة ونشرت في كتاب المسبار الشهري”ما بعد قطر: السياسات القطرية وحافة الهاوية” (الكتاب الثاني والثلاثون بعد المئة، ديسمبر (كانون الأول) 2017)” أنه ينبغي أن لا تؤخذ عبارة “ما بعد قطر” على معنى الشتيمة والاستنقاص، ولا أن تنزّل في أدبيات السجال والهجاء. هذه العبارة توصيف لمرحلة إقليمية متجهة نحو النهاية، لها خصوصياتها وأسبابها وتداعياتها، وهي جديرة بأن تحلّل بكلّ موضوعية وتستنتج منها العبر والدروس بما يفيد الجميع.

عن أي إصلاح نتحدث؟

يقول الحداد إن ثمة اليوم من يريد أن يطرح المسألة من زاوية مغلقة: إما أن تكون مع «الثورات العربية» أو أنك ضدّ الإصلاح والتغيير. لكن الحقيقة أنّ الثورة حالة قصوى واستثنائية من الأزمة تحصل في مجتمعات تنغلق فيها سبل الإصلاح، فهي انفجار لوضع فقد القدرة على التواصل. لكنّها لا تضمن في ذاتها تحوّل الوضع إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. والحاسم في الأحداث ليس الثورة في ذاتها، وإنما طريقة إدارتها والاستفادة منها. والثورة مجرد وسيلة بينما الإصلاح هو الغاية، والثورة ليست أفضل السبل للإصلاح لأنها تؤدّي إلى الكثير من المساوئ والعنف، لكنها تفرض نفسها كلّما تعطّلت سبل الإصلاح.

ليس من الضروري أن نختار بين الإمكانيتين المطروحتين، ولا من المنطقي أن يبرّر كلّ شيء باسم الثورة، إلاّ لدى الشعبويّين الذين نسوا بسرعة أننا كنا قد عشنا موجة ثورية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، أشبعتنا شعارات ووعوداً لم يتحقق منها شيء، وبمثل ذلك يبشر مصير الثورات الحالية. فالسؤال الرئيس ليس الموقف من الثورة بل تقييم ما تحقق من التغيير في البنى العميقة التي كانت تحول دون تقدّم المنطقة في تحقيق طموحات أبنائها. من هنا يمكن أن يحاسب كل طرف حسب مساهمته في تحقيق المقصود أو تعقيد الأمور بما يصبح حائلا دونه.

خدعة السياسات القطرية تنزّلت في الخلط الذي لم يقع الاهتمام في البداية بتداعياته وخطورته. في البداية، كان ثمة في هذه السياسات ما يغري المواطن العربي الذي ينشد التغيير، والذي تدغدغه في الآن ذاته بقايا الخطابات الثورجية القديمة التي عاش على وقعها عقودا. لكن في المحصلة، هل استفاد هذا المواطن من هذه الخطابات؟ وهل أفادته هذه الخطابات في تحقيق ما يصبو إليه؟ أم إنه ظلّ أسير الثورجية التي تجاوزها العالم بسقوط حائط برلين؟

لم تكن السياسات القطرية سياسات تتسم بالازدواجية فحسب، بل كانت سياسات تدفع المتلقّي العربي إلى أن يصاب بالسكيزوفرينيا (ازدواج الشخصية)، فهو معرّض لاستهواء المقاربات العاطفية والانفعالية والمزايدة في قضاياه الكبرى، يشعر معها بالحياة والنخوة، لكنه يظل أسير الشعارات لا يخرج منها إلى الفعل العملي وإنجاز المأمول.

إذا افترضنا أن هذه الثورات كانت ذات طبيعة اجتماعية، كما يذهب بعض الدارسين، فإن قطر التي تملك أكبر مخزون غازي في المنطقة، ويتمتع مواطنوها بأعلى المداخيل في العالم، لم يكن لديها خبرة في إدارة الأزمات الاجتماعية وتقديم الحلول الكفيلة بمحاربة الفقر والبطالة، لا سيما في بلدان تعدّ شعوبها بعشرات الملايين.

وإذا افترضنا أن هذه الثورات كانت ذات طابع ديمقراطي، كما يذهب إلى ذلك باحثون آخرون، فإن قطر لا تختلف في شيء عن التنظيمات السياسية في المنطقة، ولا هي خبرت الديمقراطية بفضائلها ومصاعبها، كي تقدّم للآخرين دروسا في هذا المجال وتساعدهم على إرساء نظم ديمقراطية مستقرّة.

لم يكن للسياسات القطرية أن تقدّم لهذه الثورات غير الثرثرة وتأجيج العنف، وبعض إعانات من هنا وهناك لا ترقى لما يصرف لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، مع المراهنة على تيارات دون أخرى، بما يحوّل الدعم إلى تدخّل سافر في شؤون الغير. ويعلم الجميع أنّ الإسلاميين لم يكونوا مفجّري هذه الثورات ولا زعماءها في الأصل، لكنّ الدعم الكبير الذي حظوا به كان أحد العوامل الأساسية في جعلهم يسيطرون على هذه الثورات ويوجهونها بما يخدم رؤاهم ومصالحهم ومصالح داعميهم.

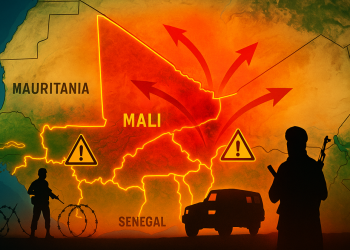

لقد اتضح مع الأيام أنّ الدعم السخي لحركات الإسلام السياسي كان دون فائدة، لأن هذه الحركات عاجزة عن إدارة الدول، أو تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية التي دفعت إلى الاحتجاج، فضلا عن أنه فتح الباب للمزايدة داخل هذه الحركات، وفسح المجال للأجنحة الأكثر تطرفا وعنفا كي تستفيد من أجواء الحرية لتخزين الأسلحة وتدريب الإرهابيين. وترتب على تنامي العنف والإرهاب في المنطقة مزيد من تكبيل اقتصادياتها بالنفقات الأمنية، وانهيار قطاعات أساسية منها مثل السياحة والاستثمار الخارجي، فتفاقمت حدّة المشاكل التي كان يرجى حلّها، وتحوّلت الأوضاع في أكثر من بلد إلى حرب أهلية سافرة. فهل ما يشاهد اليوم أمام أعيننا وأعين العالم من دمار وآلاف القتلى وملايين المهجّرين وانهيار بلدان بكاملها يمكن أن يعدّ لدى العقلاء «ربيعا»؟

سيتطلب الأمر سنوات، بل عقودا، لإصلاح بعض ما أفسدته السياسات المغامرة، وتحقيق الإصلاحات الحقيقية بالحكمة والتدرّج، بدل الغرق في الشعارات الزائفة. ولقد بدأ هذا المسار، وسيكون عسيرا، بسبب حجم الخسائر والكوارث الموروثة عن المرحلة السابقة.

الأقانيم الثلاثة للتلاعب بالعقول العربية

ويتطلب نجاح هذا المسار، ضمن متطلبات أخرى عديدة، التخلص من الأيديولوجيا الثورجية الزائفة التي لم يصنعها الإعلام المغامر فحسب، بل صنعتها أيضا مؤسسات «ثقافية» تخصصت في التلاعب بالعقول العربية على مدى السنوات الماضية، ومثلت أقانيم الثورجية الجديدة.

فأولها في ميدان الفكر، هو الدكتور عزمي بشارة. من المفيد أن نرجع بالذكرى إلى منتصف التسعينيات من القرن العشرين، عندما برز هذا الاسم بمناسبة حادثة يجدر التذكير بها اليوم، وهي ترشحه لعضوية الكنيست الإسرائيلي، وما تلا ذلك الحدث من سخط عارم وإدانة قاسية في البلدان العربية بلغت حدّ التخوين لهذه الشخصية ذات التوجه القومي آنذاك. وللتاريخ، كان كاتب هذه السطور بين مجموعة صغيرة من المثقفين الذين انبروا للدفاع عنه آنذاك، على صفحات «الحياة» اللندنية، داعين للانفتاح على تجارب أخرى في المقاومة بعد أن تأكد فشل حلول المواجهة العسكرية مع إسرائيل. ويجدر التذكير بأن الدكتور بشارة الحامل للجنسية الإسرائيلية ظل آنذاك نائبا في الكنيست من سنة 1996 إلى سنة 2007، ثم خرج إلى سوريا وانتقل من النقيض إلى النقيض وأصبح يدافع عن الخطّ المتشدّد للمقاومة، الممثل في النظام البعثي وحزب الله الشيعي. ثم انقلب بقدرة قادر على مواقفه مرة أخرى وترك السوريين وفضّل الاصطفاف مع قطر التي كانت تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وتواصل ولاؤه لها عندما أصبحت أكبر داعمي الحرب ضدّ النظام السوري، الذي طالما استمات السيد بشارة في الدفاع عنه واعتباره رمز العزة العربية والمقاومة للمشروع الصهيوني.

وثانيها في الميدان الديني، هو الشيخ يوسف القرضاوي. هذا المصري المنتمي للإخوان المسلمين كان قد غادر بلده في ظروف المواجهة بين الإخوان والنظام الناصري، وأقام ببلدان الخليج وجمع ثروة طائلة بالمساهمة فيما يدعى بالمصارف الإسلامية، وهي تمثل في ذاتها خديعة كبرى، وتقوم -في الغالب- على التلاعب بالألفاظ والأحكام لإضفاء الشرعية على عمليات مالية لا تختلف -في الغالب- عن غيرها من العمليات المصرفية. لكنه أيضا قد استهوى العديد من القرّاء ببعض كتاباته التي تضمنت بعض النقد للخطّ التقليدي للإخوان، وأسلوبه المتحرّر من بعض ثقل الكتابة الفقهية التقليدية. إلاّ أننا إذا دققنا النظر في هذه الكتابات وجدناها في الحقيقة من الصنف ذاته، تخلط بين الموقف الفكري والفتوى، وبين الاستدلال وترهيب الخصم بأحكام التكفير، وتصرّ على أن نهضة الإسلام والمسلمين مختزلة في برنامج حسن البنا ورسائله. فهو لم يكن يفعل أكثر من السعي إلى نقل الزعامة الإخوانية إلى شخصه، وهذا ما نجح فيه لاحقا من خلال تأسيس ما يدعى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولا يشكّ أحد أنه أنشئ بتمويلات قطرية ضخمة، ليزاحم المؤسسات الإسلامية المعبرة عن مواقف الدول، على غرار منظمة المؤتمر الإسلامي، ويصبح أداة بيد دولة واحدة يخدم مصالحها لا غير، ويتقدم إلى الولايات المتحدة على أنه الممثل الشرعي للإسلام، على شكل تمثيل بابا الكنيسة الرومية للمسيحية الكاثوليكية، وقد استطاع فعلا أن يفرض نفسه محاوراً رسمياً باسم الإسلام مع ممثلين رسميين من الإدارة الأمريكية، دون أن ينال تفويض المسلمين. وأثناء بداية الأزمة السورية، دعا الشيخ القرضاوي على رؤوس الملأ الإدارة الأمريكية للتدخل عسكريا ضدّ نظام الأسد؛ مقابل ضمان المسلمين مصالح إسرائيل وأمنها، قائلا بالحرف الواحد: «نريدها أن تقف وقفة لله»!!(3)

وأخيرا، ثالث هذه الأقانيم طارق رمضان، وهو الشخص الذي تعهّد بإعادة صياغة أطروحات الإسلام السياسي في قالب غربي ومتفلسف، يمكّنها من أن تقتحم الخطاب الثقافي الغربي وتحظى بالحضور والتمثيلية، وقد حقق في ذلك نجاحات واضحة بفضل مواهبه في التواصل، ولكن أيضا بفضل التمويلات الضخمة المخصصة له، على غرار «مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق» بالعاصمة القطرية، وكراسي الدراسات التي أنشئت له في بلدان أوروبية بتمويلات قطرية، بالإضافة إلى الاستفادة من اللوبي الإخواني القديم في أوروبا الذي أسسه والده سعيد رمضان (السكرتير السابق لحسن البنا) وكان قد لجأ إلى ألمانيا في الستينيات من القرن العشرين.

طارق رمضان شكل دون مضمون، أو بالأحرى هو شكل جديد ومضمون رث قديم ومستعاد. هو جذاب بفضل قدراته التواصلية، مشافهة وكتابة، لكنه لا يفعل أكثر من ترميق الأطروحات القديمة للإسلام السياسي وإعادة تعليبها في إخراج جديد. يتفادى دائما الوضوح والصراحة في المواقف، ويقدّم خطابات ذات طبقتين، يمكن أن تقرأ بمعنيين مختلفين حسبما يكون المتلقّي مسلماً أو غربياً. لا يمكن إنكار أن ذلك يحتاج إلى ذكاء وبراعة، لكنه لا يتقدّم بالقضايا المطرحة ولا بوعي المخاطبين وفهمهم، لأنّها قضايا حارقة تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى، درجة عالية من الوضوح والحسم، كي نخفّف من الأزمة بين المسلم وعالمه المعاصر، ونجعلهما يلتقيان لقاء إيجابياً، ويتحاوران حضارياً بعيداً عن المواجهة والعدائية، ولن ينجح حوار بالخطابات المراوغة وأنصاف المواقف.

ثم إن كتابات طارق رمضان تشبه كتابات عزمي بشارة، من جهة أنها تغيّب المفكرين الآخرين، وإذا أحالت على بعض الكتّاب فهم -في الغالب- من رموز الإسلام السياسي، وإذا تعاملت مع كبار المفكرين العالميين، فهي تتعامل معهم على أنهم ممثلون للغرب وليسوا أقطاباً للفكر العالمي. هكذا تستعيد كتابات رمضان البنية العميقة للخطاب الأيديولوجي، بصفته خطاباً يقطع مع الآخر، ويزعم أنه يبدأ من الصفر لأنه يحمل الحقيقة كاملة، ويعيد إنشاء العالم من عدم، وسيقدم البديل عن «الجاهلية الجديدة».

المطلوب اليوم استعادة الوعي في المجالين السياسي والفكري، ويرى بأننا على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة «ما بعد قطر»، وقطر ستكون جزءا منها عندما تتخلّى عن أوهام العظمة وتعود إلى محيطها الطبيعي، الخليجي والعربي، فقد انتهت «صلاحية» خطابات الشحن العاطفي والأيديولوجي وادعاءات القيادة الموهومة.

(1) ملخص عن دراسة البروفيسور محمد الحداد، نشرت في كتاب المسبار الشهري “ما بعد قطر: السياسات القطرية وحافة الهاوية» (الكتاب الثاني والثلاثون بعد المئة، ديسمبر (كانون الأول) 2017)”.

(3) يمكن مراجعة التصريح على اليوتيوب من خلال الرابط التالي مثلا:

https://www.youtube.com/watch?v=dTo7m4ZMvSI

(4) أسهم –مثلا- في برامج حول اندماج المسلمين ومقاومة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومدينة روتردام الهولندية، وسجل سبقا عندما اختاره الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران للمحاورة بصفته ممثلا عن الحضارة الإسلامية.