شهدت الشهور الستة التالية لحشود 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر، حملةً شعواء من جانب منتسبي وطلاب الإخوان المسلمين على الأزهر، مشيخةً وجامعة، والحجة في ذلك وقوف شيخ الأزهر إلى جانب الحشود والقوى السياسية والجيش في حركتهم لتنحية محمد مرسي عن الرئاسة، وكانت نتيجة تخريبات المتظاهرين في داخل كليات الجامعة إحراق مباني أربع كليات، ومبانٍ إدارية أخرى للجامعة.

ومع أنّ سائر الجامعات المصرية شهدت تظاهرات لطلاّب الإخوان بعضُها عنيف، لكنّ مُصاب جامعة الأزهر بطلاّبها كان أكبر بكثير من سائر الجامعات، ولا يمكن نسبة ذلك إلى كثرة طلاب الإخوان بالأزهر على وجه الخصوص؛ بل لأنّ هذا العنف ضد الأزهر من جانب قيادة الإخوان كان متعمداً، فالتنظيم الإخواني يعتبر نفسه بديلاً للأزهر في المرجعية، وفي إحقاق الدين في الوطن والمجتمع والدولة. وقد شهدت فترة الإخوان القصيرة في تجربة ما بعد 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وصولاً إلى الأغلبية البرلمانية والرئاسة، تجاذبات كثيرة بين الإخوان والأزهر؛ وخصوصاً في إزعاجات التظاهر أمام المشيخة لمختلف الأسباب، وفي افتعال حوادث بالجامعة والتوسل بها لعزل رئيس الجامعة أو شيخ الأزهر!

في البدايات؛ فإنّ الإزعاجات للمشيخة والجامعة ما اقتصرت على الإخوان، بل شارك فيها بعض السلفيين، سواء لجهة الغضب من البيانات والوثائق التي أصدرها الأزهر بعد الثورة، أو لجهة المناقشات في مجلسي الشعب والشورى بشأن الدستور الذي أصدره الرئيس مرسي واستفتى الشعب عليه على عجلٍ عام 2012.

بيد أنّ التحركات السلفية من حول الأزهر ما لبثت أن تضاءلت حتى خمدت، واقتصر التنمُّرُ على قادة الإخوان وطلابهم، ورغم مساعي الإخوان الحثيثة لإضعاف الأزهر أو التهوين من شأنه، فإنّ وضعيته القانونية لم تُمسّ، لأنّ قانوناً صدر يعيد تنظيم مشيخة الأزهر(قانون تطوير الأزهر) أيام المجلس العسكري.

يضاف إلى ذلك أنّ الأزهر تعزّز وضْعُهُ حتى في دستور العام 2012، بسبب التنافُس بين الإخوان والسلفيين على الاستئثار أو الاستيلاء على المرجعية الدينية، إذ آثر الحزبان الإسلاميان في النهاية أن تبقى المرجعية الدينية في الأزهر، أي خارجهما معاً. ولمن لا يعرف فإنّ «سلطة» الأزهر، باعتباره المرجعية الرمزية والعلنية للإسلام، لا تُقاسُ برمزياته وصلاحياته بحسب القوانين التنظيمية فحسب؛ بل بحجمه أيضاً، ففي الأزهر في كل مستويات التعليم خمسمائة ألف تلميذ وتلميذة، وطالب وطالبة، ومائة وثمانون ألف أستاذ ومدرّس ومعلِّم، فضلاًً عن عشرات المؤسَّسات البحثية والخدمية، وأكثر من عشرة آلاف طالب من خارج مصر، ومئات الفروع داخل مصر، وعشرات منها في العالمين العربي والإسلامي، وبالطبع هناك عشرات ألوف الموظفين في المركز والفروع والبعثات الخارجية، فمن يسيطر على التوجيه أو القرار بالأزهر (على صعوبة ذلك) يتمتع بنفوذٍ لا نظير له، ولذا كان هناك دائماً حرصٌ – قبل الثورة وبعدها- على الاحتفاظ للأزهر بتلك الحيادية المتعالية، لتظلَّ مرجعيته بمنأى عن التجاذبات، وكذلك تعليمه الديني وفتاواه، وإطلالته على الخارج العربي والإسلامي.

ظلَّ الأزهر طوال القرون السبعة الماضية حارس التقليد الإسلامي السنّي العريق، تقليد المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وبسبب طبيعة المذاهب الفقهية الواسعة، فقد ظلّت هناك تعددية سواء لجهة الاجتهاد الفقهي، أو لجهة الحراك الاجتماعي والثقافي، وعلى سبيل المثال؛ فإنّ التصوف داخَلَ على التوالي المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية، ولم يداخل المذهب الحنبلي إلاّ قليلاً. وكما هو معروف فإنّ السلفيات الحديثة إنما انفجرت من الإحياء الأصولي ضمن المذهب الحنبلي، ولأنّ المرجعية الفقهية مذهبية؛ فإنّ الفقهاء الكبار في كل مذهب، مهما عظُم حجمهم، وعظُمت إنجازاتُهم الفقهية، يظلُّون تحت سقف مذهبهم.

والتحول من مذهبٍ إلى مذهب قليل، لكنه ممكن، ومن النادر أن يعلن فقيهٌ خروجه على كلّ مذهب، رغم إمكان ذلك من الناحية النظرية، وكانت هذه – على سبيل المثال- مشكلة ابن تيمية الحنبلي (661-728هـ) الذي قدّم اجتهاداتٍ خالفت سائر المذاهب أو خرجت على إجماعاتها. وهكذا فعلى الرغم من قوة المؤسسة المذهبية، فقد ظلَّ ممكناً- كما سبق القول- ادّعاء الاجتهاد المطلق، بيد أنه بعد القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي، ما استطاع أحدٌ الإقدام على إنشاء مذهبٍ جديدٍ أو مدرسة جديدة، وما كانت هناك حاجةٌ للجوء إلى هذا الحلّ الحاسم، بسبب اتّساع التقاليد المذهبية وتشعبها، وحرية الحراك فيها.

لذلك قلتُ إنّ المذهب هو مؤسَّسةٌ بحدِّ ذاته، وهذه الحرية الشاسعة ضمن تقاليد كلّ مذهب، واستقرار المذاهب الأربعة على امتداد عالم الإسلام السني هي التي أرغمت المماليك بمصر على الاعتراف بالمذاهب الأربعة، والسماح بفتح مدارس تعليمية لكلٍّ منها، وهي مدارسُ كانت قائمةً على الأوقاف الخاصّة لكلّ مذهب من جانب مؤيِّديه، إلى أن طوتْها بالتدريج الدول الوطنية الحديثة لصالح مركزيةٍ تسيطر من خلالها الدولة على المؤسسة بمذهبها أو مذاهبها، دون أن تستطيع إلغاء الحراك- وإن كان محدوداً- داخلها أو خارجها.

الأزهر وأزمنة القلق

لقد سرى قلقٌ عميقٌ داخل المؤسسات الدينية السنية – ومنها الأزهر- في القرن التاسع عشر ومطالع العشرين، عندما ظهر من بين أبنائها شبانٌ وكهولٌ، يدعون إلى الخروج على التقليد، وفتح باب الاجتهاد، دونما تقيد بأيّ مذهب، وكانت حجة هؤلاء- وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده، وأوائل السلفيين- أنّ التقليد تجمَّد، وأنّ الصوفية فسدت، كما أنّ العقيدة الأشعرية السائدة في الإسلام السني (إلى جانب الماتُريدية القريبة عند الأحناف) ما عادت ملائمةً للرؤى الجديدة للدين وللعالم، ووراء هذا القلق كانت هناك وجهتا نظر: الوجهة التي ترى أنّ الاجتهاد ممكنٌ من داخل المدرسة المذهبية أو بين المدارس، والوجهة التي ترى أنّ التقليد كاملٌ ولا يُستحسَنُ الخروجُ عليه، ومن حقِّ كل أحدٍ عند أهل السنّة نظرياً أن يرفض الدخول في أيّ مذهبٍ دون أن يُخلَّ ذلك بإيمانه وإسلامه، إنما ليس من حقّه الدعوة إلى إزالة المذاهب وتقاليدها والتي كان الانتساب إليها طوعياً في الأصل، لكن ّ العراقة حوَّلتْها إلى واقعٍ تاريخي يصعُبُ التحرك الحُرّ دونما اعتبارٍ له. وفي النهاية، وخلال أقلّ من نصف قرن، اخترقت الإصلاحية الجديدة سائر المذاهب الموجودة في الأزهر، كما اخترقت المؤسسات الدينية الأُخرى مثل الزيتونة بتونس، والقرويين بالمغرب، وديوبند بالهند، وقد بلغ هذا الاختراق حدَّ أنّ شيوخاً عديدين للأزهر في القرن العشرين، يعلنون أنهم لا ينتسبون إلى أي مذهب، ومنهم مَنْ يذهب إلى أنه سلفي، أي أنه تجاوز سائر المذاهب!

بعد القلق الأول الذي أحدث توجُّساً عميقاً ضرب التقليد المذهبي ضربةً قوية، جاءت حقبة القلق الثاني أو الآخَر، أي القلق من الجمعيات والجماعات الدينية التي سميناها إحيائيات، فقد نشأت في معظمها خارج الأزهر، وإن يكن بعض مؤسِّسيها من الأزهريين، لكنها ما تحدثت عن الاجتهاد فقط، بل تحدثت إضافةً لذلك عن الشرعية: شرعية المجتمع والدولة، وهذا القلق ناجمٌ عن المفهوم الجديد للدين ولعلاقاته بالدولة أو الدول الجديدة، فالأزهر والمؤسسات الدينية السنية الأُخرى صارت جزءًا من بُنى تلك الدول عملياً، وبالطبع ما كانت تبعيتُها مثل تبعية الدواوين والوزارات الجديدة، لكنها- وبخلاف مؤسسة المراجع الشيعية المستقلة بمواردها- راحت تفقد من قدرتها على الحراك المستقلّ، بقدر ما سيطرت الدول على أوقافها. فشيخ المذهب أو شيوخه يُختارون من جانب علماء المذهب عُرفاً، لكن شيخ المؤسسة في القرويين والزيتونة والأزهر يُعيَّنُ من السلطة السياسية ملكيةً كانت أم جمهورية، وقد كان هذا مقلقاً بالطبع لكبار الشيوخ.

لأنّ القرار في الإدارة والموارد ما عاد بأيديهم، وعندما ذهبتُ للدراسة بالأزهر في أواسط الستينيات من القرن الماضي، كان كبار الشيوخ لا يزالون شديدي التذمر من قانون الأزهر (رقم 103) الذي صدر عام 1961، والذي أَحكم قبضة الدولة الناصرية على المشيخة والجامعة، في مقابل ميزات مادية ووظيفية منحت الأزهر الحجم الذي صار عليه اليوم. بيد أنّ قلق الاستقلالية مختلفٌ تماماً عن قلق المفهوم أو المفاهيم التي أقبلت جماعات الهوية على نشرها عن الدين ذاته، وعن علاقاته بالدولة، ولقد كان قلق الشيوخ من سيطرة الدولة إدارياً إذا صحَّ التعبير(وقد تبين لاحقاً أنه أكثر من ذلك)، أمّا القلق من جماعات الهوية (التي صارت بالتدريج أحزاباً دينيةً – سياسية) فكان من نوعٍ آخَر.

إنها صورةٌ جديدةٌ للإسلام الذي يملك نظاماً كاملاً للحياة، بما في ذلك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمسلمون جميعاً مكلَّفون بتطبيقه، وبالطبع فإنّ «تطبيق الشريعة» هذا بشموليته لا يمكن لأحدٍ إنجاز تطبيقه إلاّ بالوصول إلى السلطة، والإقدام على إحقاقه بقوة الدولة، هذا هو المفهوم الذي سوَّدتْه جماعات وأحزاب الهوية خلال العقود الأربعة بين الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والذي حوَّلته إلى شرطٍ لا يمكن تجاوُزُهُ لاستعادة الشرعية في المجتمع والدولة، وهذه مهمةٌ ما فكّر فيها الأزهر والمؤسسات المشابهة من قبل، كما لم يفكّر فيها بالطبع مراجع الدين عند الشيعة في النجف وقم قبل الخميني.

قال حسن البنا: الإسلام دينٌ ودنيا، مصحفٌ وسيف. وقال زميله عبد القادر عودة: الدولة هي الدين، والدين هو الدولة! لقد اعتادت المؤسسة الدينية التقليدية عند أهل السنة على الانضواء ضمن الشرعية السياسية القائمة في دول الكثرة الإسلامية، وما كان القلق يساورها إلاّ عندما يجري التدخل في «شرعيتها» الباقية في حقولٍ معينة وهي: قيادة العبادات، والفتوى، والتعليم الديني، والإرشاد العام. وقد انزعج الشيوخ عندما ألْغت حكومة عبد الناصر المحاكم الشرعية عام 1955 بحجة الفساد، لكنّ القضاة المدنيين ظلُّوا يطبقون الشريعة الإسلامية في أحكام الأحوال الشخصية أو قوانين الأُسرة، والتي استمدت أُصولها من «قانون العائلة» العثماني، فالدين محفوظٌ والتقاليد محفوظة لهذه الناحية، والتطوير الذي يدخل على مدوَّنات الأحوال الشخصية يقوم به كبار العلماء لصالح الدولة أو الإدارة دونما قسرٍ أو إرغام.

أمّا الدمج الذي أحدثته جماعات الهوية فإنه يفعل أمرين لا عهد للأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى تقليدياً وتاريخياً بهما: يجعل الإمامة أو السلطة السياسية ركناً من أركان الدين، ويضع «الشريعة الإسلامية» في يد السلطة السياسية من أجل تطبيقها، لكي تبرر بذلك شرعيتها! وكلا الأمرين تكليفٌ بما لا يُطاق؛ لأنّ السلطة عند قدامى متكلمي أهل السنة وفقهائهم مصلحية واجتهادية وتدبيرية وليست اعتقاداً أو ركناً من أركان الدين، ولأنّ وضع الدين في يد السلطة السياسية، مهما بلغ من وَرَعِها وحرصها، يجعلُهُ عُرضةً للاستغلال لصالح السلطة القائمة. ثم على ماذا نربّي أطفالنا وفتياننا في المعاهد والمدارس الدينية؟ هل نربيهم في فتوتهم على أنهم مكلَّفون بتطبيق حكم الله في الأرض؟!

إنه بالفعل تصورٌ يجعلُ من الدين تكليفاً بما لا يُطاق! فهو يُخرج الدين وشرعيته من المجتمع، ثم يعيد فرضه عليه، كأنما هو غافلٌ عن الواجبات الدينية، أو مُنكرٌ لها، وهذا غير صحيحٍ على الإطلاق.

قرأتُ في سيرة الشيخ محمد عبدالله دراز (1894-1958) وكان أحد كبار علماء الأزهر، أنه كان شديد السُخْط لطرائق التعامُل مع عائلات الإخوان في حَدَث العام 1954. وكذلك الأمر مع ما شاهدتُهُ من الدكتور محمد البهي والشيخ محمد أبو زهرة عام 1966. والبهي من علماء الأزهر، لكنّ الشيوخ سخطوا عليه لأنه أشرف – باعتباره وزيراً لشؤون الأزهر (1962-1964) – على تطبيق القانون رقم 103 للعام 1961. لقد كان العالِمان الجليلان ساخطين على «المظالم» التي نزلت بالإخوان وأُسَرِهم (1965)، على أنهما ظلاّ ينكران أيضاً أن يكونَ في الإسلام مذهبٌ سياسيٌّ بمقتضى الكتاب والسنة، والمسلمون مكلَّفون بتطبيقه، والحزبيون الإسلاميون مستعدون للموت في سبيله!

الأزهر بين الدولة والإحيائيين الإسلاميين

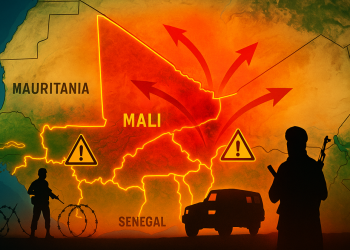

ما زلْنا نتحدث عن ظروف الستينيات من القرن العشرين الماضي، لكن غير المنقضي. فالأنظمة العسكرية العربية، والتي استولت على المرحلة الثانية الأطول من مرحلتي الدولة الوطنية العربية، كان لها تعامُلُها المختلف مع المؤسسات الدينية، وقد ذكرتُ فيما سبق أنّ أنظمة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العالمين العربي والإسلامي إنما تعاملت مع المؤسسات الدينية بأحد ثلاثة أشكال: الحفظ والاستتباع في مثل حالات مصر والسعودية والمغرب- أو الجفاء والقطيعة مثل باكستان وتركيا وإندونيسيا وسورية والعراق (وتونس إلى حدٍ ما) والجزائر وليبيا والسودان- أو الحيادية الودودة أو المتجهمة مثل الأردن ولبنان وموريتانيا وماليزيا. وهذا تنميطٌ عامٌّ بالطبع، وله تفاصيل كثيرةٌ وتخصيصاتٌ تبدو أحياناً كأنما تنقض مقولة النمط أو النموذج الخالص.

لكنها لا تؤدي إلى ذلك في الحقيقة. في البداية، كان لدى أكثر روّاد «الدولة الحديثة» العسكرية وغير العسكرية وعيٌ بأنّ المؤسسات الدينية (التقليدية) تشكّل عقبةً في طريق التحديث، فالراديكاليون (وخصوصاً من ضباط الأقليات الدينية أو الإثنية أو الجهوية) ما كان عندهم مانعٌ من القطيعة إلى حدود الإلغاء، وما كان عندهم اعتبارٌ كافٍ للتأثيرات الاجتماعية والثقافية، فقد ألْحقوا رجال المؤسسات الدينية بالطبقات الرجعية، بداعي الماركسيات الحرفية التي تفنَّنَ هؤلاء في اتخاذها عُدَّةً نظرية، إنما عندما بدأت عواصف الإحيائيات العنيفة بالهبوب عليهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وعادوا – وإن ببطءٍ – إلى بعض المُحاباة لرجالات تلك المؤسسات التي ضعُفت وغاصت في التصوف والروحانيات، وكان المقصود اتخاذ هؤلاء الشيوخ جُنّةً في وجه الأصوليات من طريق الفتاوى والمواقف ضد العنف باسم الدين، وما سلك ضباط يوليو (تموز)- للإنصاف – هذا المسلك، لأنّ كثيرين منهم كانوا متدينين (كان بعضهم قد نشأ في صفوف الإخوان المسلمين!)، ولأنهم أدركوا بسرعةٍ معنى الأزهر بالنسبة لمصر واستقرارها الاجتماعي، وبالنسبة لدورها في العالمين العربي والإسلامي؛ وخصوصاً بعد تكرر الاصطدام بالإحيائية الإسلامية الصاعدة. وقد أمدَّهُمُ الأزهرُ بمددٍ واسع، وخصوصاً بعد أن تجردت الدولة الوطنية المصرية والعربية في السبعينيات من المشروعات والأدوار التي اتخذتْها لنفسها على مدى عقدين وأكثر. لكنّ هذا التلاؤم المتزايد أَضعف من حجية الأزهر أمام أجيال الشباب المتدينين بفعل موجات الصحوة، وبفعل دعاوى الإسلاميين المستمرة في الدولة والدين، وفي حتمية انتصار الحلّ الإسلامي الذي يحملونه، وفي الانتهاكات والفساد الديني والسياسي الذي يمارسه رجال السلطة في كبائر الأمور (الصلح مع إسرائيل)، وفي الصغائر (السلوك الشخصي، وصعود الاتجاهات النيوليبرالية والاستهلاكية في صفوف نُخَبهم وعامتهم).

وما صعُبَ على الأزهر والمؤسسات الدينية الضعيفة والمستضعَفة مُواجهةُ جماعات العنف التي انطلقت في السبعينيات من القرن الماضي، وفي مصر بالذات، وما أزال أذكر الصدمة الفاجعة لدى الأزهريين عندما أقدمت جماعة المسلمين ( = تنظيم التكفير والهجرة) على قتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبي عام 1977، وكنتُ قد سمعتُ من بعض الأزهريين- وإن على تشكُّك – ثناءً على «الرئيس المؤمن» محمد أنور السادات، لأنه أفرج عن معتقلي الإخوان، ورعى «الجماعات الإسلامية» في الجامعات، وأضاف المادة الثانية في الدستور (1971) بشأن مبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيس في التشريع، لكنني بعد قتل أُستاذنا الذهبي (كان يدرّسنا مادة التفسير في كلية أُصول الدين) ما عدتُ أسمع ثناءً ولا ترحاباً أو اهتماماً بشأن الإسلاميين، باستثناء كلامٍ عامٍ عن الذين ذهبوا إلى أفغانستان لقتال الشيوعيين وهذا خيرٌ لهم من نشر العنف في مصر وغيرها من البلدان العربية!

وما استطاع أحدٌ في الأزهر فَهْمَ دخائل «الجهاديين» هؤلاء، وكيف يستحلُّون الدماءَ بالداخل العربي والإسلامي. وكان بعضهم يشير على استحياء إلى أنّ سلوك الرئيس عبد الناصر تجاه الإخوان ربما كان محقاً، لأنّ معظم هؤلاء العنيفين أو قادتهم نشأوا في الأصل في أحضان الإخوان، في حين كان الإخوان الصاعدون وقتها خارج السجون يُنكرون ذلك، ويشيرون إلى كتاب المرشد حسن الهضيبي: دُعاة لا قضاة، وأنّ هناك صراعاً بداخل الإخوان بين نهج حسن البنا، ونهج سيّد قطب. لكنّ بعض شيوخنا، والذين كنتُ أَزورهم حتى الثمانينيات (غادرتُ مصر عام 1970)، كانوا يذهبون إلى أنَّ كلَّ هذا العنف إنما يأتي من السلفية الجديدة الواردة على مصر والمصريين من مهاجرهم للعمل في بلدان الخليج.

ظلّت مشكلات الأزهريين مع السلفيين قائمة، لكنْ ليس مع الجهاديين من بينهم فقط؛ بل مع التيارات الرئيسة التي كانت مهتمةً بالدعوة، وليس بالجهاد أو بالعمل السياسي. كان الشيخ محمد خليل هرّاس، أستاذنا بكلية أصول الدين، سلفياً وديعاً، وكانت شخصيته شديدة الجاذبية، وما كان يخطر بباله أي خاطرٍ سياسيٍ أو احتجاجي، وإنما كان شديد الاهتمام بسلامة العقيدة وبطرائق اللباس والهيئة، وكانت دروسه تجتذب العشرات من الشباب، وبعضهم ليسوا من الطلاب، ولأنّ المقرر علينا في مادة علم الكلام، كانت إحدى الحواشي على «العقائد العضدية» الأشعرية؛ فقد كان همُّهُ صرفنا عن تلك النصوص البدْعية، وتحفيظنا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد سأله طالبٌ متقدمٌ في السنّ: لماذا كتاب الإيمان، وليس رسالة شيخ الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! فأجابه الشيخ مبتسماً: لا تكن خبيثاً، وبلاش كلام في السياسة! الأزهري تربوي وتعليمي، وهو يقبل المنافسة في كل شيء إلاّ فيما يراه من اختصاصه، ولذلك ارتاع الأزهريون لانتشار الثقافة السلفية التي تخالف أعرافهم في التفكير والعيش والاعتقاد، ومن طريق الحلقات والنشاطات والخدمات الاجتماعية بداخل الأزهر وخارجه. وقد ذكرتُ أنّ الباحث الراحل حُسام تمّام لاحظ في مطالع القرن الحادي والعشرين، أنّ السلفية الجديدة ما اقتحمت الأزهر فحسْب؛ بل اقتحمت الإخوان المسلمين أيضاً، وأفشلت التيارات الإصلاحية المنفتحة في صفوفهم.

بيد أنّ هذا كلَّه – تغول السلطات، والتوجس من السلفية الجهادية والدعوية- ما أقلق الأزهريين، كما أقلقهم صعود الإخوان، وزيادة جاذبيتهم منذ الثمانينيات من القرن الماضي، لقد أقلق اليساريين من الإخوان تغلغلهم في أوساط طلاب الجامعات، وفي النقابات، وفي المسرح الاجتماعي العام، أما السلطات فقد أقلقها منهم (وهم الجماعة المحظورة) تحالفاتهم المتلونة مع الأحزاب المشروعة، ووصولهم إلى البرلمان بهذه الطريقة، مما يدلُّ على تصاعُد شعبيتهم. ولذلك عادت السلطات أيام مبارك لمصادمتهم عام 1986، وعام 1995.. الخ. أمّا الأزهريون فقد أقلقتهم منهم أشياء أخرى مختلفةٌ تماماً، ويمكن في هذا الصدد ذكر أمرين بالتحديد: النجاح الذي أحرزوه في عمليات تحويل المفاهيم، وتصاعُد نفوذهم في أوساط الطبقة الوسطى المتعلمة والمتدينة، بما في ذلك الشيوخ الشبان بجامعة الأزهر، ومعاهده الدينية.

قال لي الشيخ جاد الحق، وكان مفتياً لمصر، ثم صار شيخاً للأزهر: «ماذا تريدني أن أقول إذا كان قانونيون كبار، وفقهاء دستوريون، يحاولون إقناعي بضرورة تطبيق الشريعة، لأنّ الدولة الصالحة لا تقوم إلاّ بالدين؟! وكنت أقول لهم: لكنّ الشريعة هي الدين، وهي مطبَّقةٌ كما لم تُطبَّقْ من قبل، ودينُنا لا يملك مذهباً سياسياً، وإنما يملك قواعد قيمية وأخلاقية تفيد في الدنيا وفي السياسية، لكنها لا تصنعُ دولةً، ولا نمطاً سياسياً، وتحت وطأة الحماس لفكرة تطبيق الشريعة هذه انصرفنا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إلى وضع مشروع تفصيلي لتقنين الشريعة وتطبيقها تقدمنا به للبرلمان في مطلع الثمانينيات. تصور مصيبتنا. كنا نجادل جماعة البنا وقطب بشأن الدولة الدينية، ونعتبرهم انشقاقاً في الدين، وهم يعتبروننا فقهاء السلطان، ونحن مضطرون الآن للاستماع بخجل إلى دعوات أبو المجد والبشري والعوا وعمارة لتطبيق الشريعة»!

ذكر لي الشيخ جاد الحق ذلك عندما كنتُ أحدّثُه عن الجلسة «العرمرمية» التي حضرتُها مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام (1989) في بيت أحد كبار الأساتذة من أصدقائه بمصر، وقد جمع له فيها ذلك الأُستاذ ستةً من الشيوخ وكبار القانونيين. وكان شمس الدين يريد إقناعهم بنظريته في ولاية الأمة على نفسها، وهم يصرُّون (وبعضهم من أُصول يسارية!) أنّ الولاية للشريعة وليست للأمة. وكان شمس الدين يجادلهم بأنّ الهوية وهواجسها، غير الولاية ومقتضياتها. قال لهم: «أنتم شيوخ كبار وفقهاء دستوريون، وكلكم من أهل السنة، والإمامةُ في كلامكم وفقهكم اجتهادٌ ومصلحةٌ وتدبير، والمرجعية فيها للأمة، ماذا تركتم للخميني وأهل الإمامة»؟ وبالطبع فإنّ الإخوان ما كانوا منفردين أو متفردين في هذا الانضواء الإحيائي، فهذا كلُّه مما سميتُه السمْتية الدينية التي سادت في فكر الصحوة واعتقاداتها، والتي تتبطَّنُ مسألة الشرعية والافتقار إليها، بعد أن عصف بها الاستعمار، وعصفت بها الحداثة، والدولة الحديثة. وكانت الفكرة قريبة أو أنها صارت أليفةً لدى الشبان المتعلمين والمتدينين من الأَوساط الاجتماعية المحترمة: فالنظام فاسد، وفاقد للمشروع والمشروعية، والشباب الممتلئ بالمثالية والطهورية لا يرى مانعاً (والمتشددون يرونه واجباً) في إقامة الدولة الإسلامية التي تطبّق الشريعة، وتحقق النموذج الأمثَل للعدالة.

وفي الثمانينيات والتسعينيات نُشرت مئاتُ الدراسات عن تفاصيل «النظام الكامل» المأمول، وتقدمت البنوك اللاربوية عماد «الاقتصاد الإسلامي»، وكثرت المؤامرات والحروب في نظر الجمهور على الإسلام والمسلمين وفي الزمانين: زمان الحرب الباردة، وزمان الهيمنة الأميركية! ومع ذلك فإنّ تآكُل الدولة الوطنية العربية، كان يمكن في التسعينيات من القرن الماضي على الخصوص أن يدفع للبحث عن بدائل أُخرى في الحكم الصالح، وفي الديمقراطية، وفي النهوض الاقتصادي والاجتماعي. وحتى الجهاديات التي اندلعت منذ السبعينيات وتفاقمت في التسعينيات وما بعد، كان يمكن أن تدفع للتفكير لدى أهل الدولة الوطنية باتجاهاتٍ أُخرى. لكنّ الباحث السياسي المصريَّ الراحل نزيه الأيوبي (1944-1995) قال في كتابه «تضخيم الدولة العربية السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط»: إنّ الانسدادات تفاقمت في الدولة العربية حتى عطّلت كلَّ وظائفها فضلاً عن أدوارها على مستوى الأمة، ولا أمل في التغيير، إنما هناك بعض الجماعات الإسلامية العنيفة التي تمارس وستُمارس تمردات مسلَّحة، تُخمدها الأنظمة برعاية الولايات المتحدة!

لقد سادت في الأزهر وخارجه في العقدين السابقَين على الثورات تشاؤميةٌ ثقافيةٌ ودينيةٌ عارمة. واشتدّ الأمر على الأزهر ومؤسساته بين محاولات التلاؤم مع رغبات النظام، ومحاولات التلاؤم مع السمْتيات السائدة، وضغوط ومُزايدات الإخوان والسلفيين باتجاه «التطبيق الكامل» لنظام الإسلام في المجتمع والدولة! كنتُ مرةً أناقش شيخ الأزهر الأسبق الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في فقرةٍ وردت في محاضرةٍ له عن «الوسطية الإسلامية» التي يدعو لها الأزهر في مواجهة التشدد والتطرف، وعندما تصاعد الجدال بحضور أُستاذنا وزير الأوقاف المصري السابق محمود زقزوق (درّسنا بكلية أصول الدين عام 1968-1969)، نهض الشيخ وقال مخاطباً زقزوق: يملك الأزهر وظائف ومهمات، أما الوظائف في التعليم والفتوى فلا نزال نقوم بها بقدْر الإمكان، وأمّا المهمات فلا أدري إنْ كنا نقوم بشيءٍ منها، نحن فاقدون للاتجاه مثل هذه الدولة! وشعر كلانا الدكتور زقزوق وأنا بالوحشة التي خالجت الشيخ، فنهضنا مرتبكين ووقفنا إلى جانبه، وما نبس أحدٌ منا ببنت شفة!

الأزهر في الثورة وبعدها

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: «ليس للأزهر دورٌ سياسي، ولم ولن يكونَ يوماً يطمح أن يقدِّم عالِماً من علمائه أو شيخاً من شيوخ الأزهر ليكون والياً أو خليفةً أو حاكماً أو رئيساً أو غيره، ودلائل ذلك كثيرةٌ تاريخياً، فالأزهر يقود الثورات الوطنية، ثم يعود إلى أروقته، ومن ثمَّ لا يلعب دوراً سياسياً مطلقاً».

هذا الكلام ذكّرني ولو من بعيدٍ بقولٍ شهيرٍ للأزهري الأول في القرن العشرين، الشيخ محمد عبده: «لعن الله ساس ويسوس وسائس ومَسوس، وكلَّ ما اشتُقَّ من السياسة، فإنها ما دخلت شيئاً إلاّ أَفْسَدَتْه». لقد أطلعَتْنا الثورات العربية أو حركات التغيير – كما يفضّل البعضُ أن يسميِّها- أنّ المؤسسة الدينية الوحيدة في العالم العربي، التي لا تزال لها بنيةٌ قائمةٌ، وتتمتّع بشيءٍ من الاستقلالية، هي مؤسسة الأزهر، أمّا المؤسساتُ الأُخرى في بلدان الثورات، فلم نسمع لها صوتاً، ولا كان لها فعل، ولنا أن نتصوَّر حالتَها من الانقسامات التي حدثت بين كبار علماء المؤسسة أو المؤسسات السنية الضعيفة والمستضعَفة في العراق وسورية، وكيف داخلوا أو داخَلَ بعضهم إحدى الجماعات الدينية أو ظلوا إلى آخِر نفسٍ مع الأنظمة، أما في ليبيا فقد تبين أنّ القذافي اجتثّ المؤسسة والعلماء الأفراد، وقد كانت مؤسَّسةً حقيقيةً (الطريقة السنوسية) هي التي حصلت على الاستقلال بالقتال، ووحّدت ليبيا، وأعطتها هوية الدولة! وأمّا في تونس فتنبهنا إلى أمرٍ عجيب وغريب إذا صحَّ التعبير، إذ إنّ الشهور الأُولى للثورة هناك شهدت إعادة افتتاحٍ لجامعة الزيتونة على أُسُسٍ جديدةٍ، تعطيها طابع المؤسسة المستقلّة والمخوَّلة بالتعليم الديني والفتوى، ما كان بورقيبة حاكماً عسكرياً، لكنه تساوى مع خليفته العسكري في عدم إدراك الآثار المترتبة على إضعاف المؤسسات الدينية التقليدية إلى هذا الحدّ: نعم، في كل البلدان التي انهارت فيها المؤسسة الدينية بفعل فاعل، حلّت محلَّها بالتدريج الحركات الإسلامية العنيفة أو الحزبية.

هناك قسمةٌ تقليـديةٌ في المجتمعات الإسـلامية السنية بيـن الأمير والشيـخ، أو ما كان يُعرفُ تقليدياً بأرباب السيوف، وأرباب الأقلام، وعندما اختلّت هذه العلائق والتوازُنات في ظلّ الدولة الوطنية أو الحديثة، بحثت المجتمعات على قلقٍ عن مرجعيةٍ أو مرجعيات بديلة، وعندما يقول محمد عبده في مطلع القرن الماضي إنّ الحكم في الإسلام مَدَني فهو يعني ذلك بالفعل، لأنه في المقابل قال لعلماء الدين الإسلامي إنّ العملَ السياسي ليس من شأنهم، لأنّ لهم وظائف ومهماتٍ أُخرى أكبر وأجلّ من وجهة نظره، وإذا طمحوا للتدخل من قريبٍ في إدارة الشأن العامّ؛ فإنهم يتخلَّون عن مرجعيتهم، وقد يتحولون إلى عاملين في خدمة هذا السياسي أو ذاك، وقد حدث الأمران في مصر، لكنْ كان من حسن الحظّ، وربما من تفوق الوعي أو استقراره، أنّ بنية المؤسسة الأزهرية لم تُمسّ لا في الزمن المدني، ولا في الزمن العسكري والأمني. نعم، جرى التلاعُبُ أحياناً بقرارها من خلال التأثير في شيوخها الكبار (ألْغت ثورة يوليو في القانون رقم 103 للعام 1961 هيئة كبار العلماء)، لكنّ الدولة المصرية بعُمقها الداخلي وانتشارها الخارجي، رأت دائماً أنّ الأزهر عامودٌ من أعمدة الاستقرار، والثقة والأمن للمجتمع والدولة. ولذلك صار كلُّ نشاطٍ له طابع دينيٌّ خارج الأزهر هو من عمل الجمعيات الخيرية وشبه الخيرية، أمّا الذين طمحوا من أهل «جمعيات الهوية» بالتحول إلى جماعات وأحزاب تدّعي لنفسها سمات إحقاق شرعيةٍ بديلةٍ لمشروعيةٍ اعتبروها قد غابت؛ فسُرعان ما وجدوا أنفُسَهُمْ في صراعٍ مع الأزهر ومع الدولة معاً.

وعندما أقول إنّ هؤلاء صارعوا الأزهر أولاً، فإنني أعني بذلك المقالات الكثيرة المجموعة في مجلَّدٍ ضخمٍ والتي نشرها السيد محمد رشيد رضا في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي بعنوان: المنار والأزهر (1933)، وصحيحٌ أنّ بعض تلك المقالات ذات نزعة إصلاحية، وكُتبت أيام محمد عبده (ت 1905)، لكنّ أغراض عبده كانت غير أغراض السيد رشيد المستأنفة والمُغايرة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، عبده كان منهمكاً في إصلاح الأزهر لناحية الإدارة، ولناحية البرامج، كما كان منهمكاً في دعم استقلاليته ليس عن الدولة، بل عن مطامع المَلَكية والجهات السياسية، كما كان منهمكاً في إصلاح إدارة الأَوقاف للأسباب ذاتِها، إلى جانب المحاكم الشرعية، وكلُّ ذلك من أجل تمكينها من القيام بوظائفها ومهماتها بكفاءةٍ، وليس من أجل أنّ تحلَّ محلَّ الدولة ومؤسساتها، أو تأكلها الدولة.

أما السيد رشيد رضا، ووسط طغيان أحداث العشرينيات والثلاثينيات ومشكلاتها المستجدة؛ فإنه كان يضعُ الأزهر بين أحد حدَّين: إمّا الاستقلال عن الدولة أو تبنّي أُطروحات جمعيات وجماعات الهوية بحجة الإصلاح الجذري. لقد أسهم الأزهر دائماً بدورٍ قياديٍّ في الحركات الوطنية العامة، منذ أيام المماليك والعثمانيين. وقاد ثورة العام 1800 ضد المحتلين الفرنسيين، كما قام علماؤه (وكهنة الأقباط من على منبره!) بدورٍ بارزٍ في ثورة العام 1919. عندما يكون الوطن وتكون سيادته وحياة مواطنيه في خطر؛ فإنّ الأزهر يهبُّ كما تهبُّ سائر فئات الشعب، حتى إذا تجلّت الغُمّة فإنه يعود إلى أداء وظائفه ومهامِّه في التعليم والفتوى والقضاء والإرشاد العامّ، هكذا فعل عندما زال الاحتلال الفرنسي، وهكذا فعل أيضاً عندما عادت السيادة الوطنية والدستور عام 1922-1923.

عندما تعيّن الشيخ أحمد الطيب لمنصب مشيخة الأزهر؛ فإنّ ذلك كان الذروة في مسارٍ طويل، فقد درس بكلية أُصول الدين بالأزهر، وتابع دروسه في السوربون بباريس، ورجع للتشرف بالحصول على الدكتوراه من الأزهر، والتدريس فيه وصولاً لمنصب عميد كلية أُصول الدين، وفي مطالع القرن الحاضر صار مفتياً لمصر، ثم رئيساً لجامعة الأزهر، إلى حين تسلُّمه منصبه الحالي، وهكذا فهو يعرف عن كثبٍ المؤسسة كلَّها وهمومَ أبنائها وقضاياهم ومشكلاتهم، وقد بذل جهداً ضخماً في إصلاح البرامج التعليمية بالجامعة.

كما افتتح معاهد متخصصة عدة، وهو مالكيٌّ أشعريٌّ صوفي، ومن أُسرةٍ من أُسر الصعيد الكبيرة، وقد أخذ عليه البعض تردُّده- كما ذكروا- في دعم الثورة في أسابيعها الأُولى، لكنّ الإمام الأكبر يعرف، والجميع يعرفون، أنّ الأزهر ليس هو الذي يعمل على تغيير نظام الحكم في مصر، بل هو شعبُ مصر، وبياناتُه منذ الأسابيع الأُولى تدعو للوحدة وتجنُّب العنف، والإصغاء لصوت الشعب، وعندما تنحّى الرئيس مبارك، أعلن الأزهر دعمه لتحركات الشباب، وتواصل معهم وتواصلوا معه، وانفتحت سُبُلٌ كانـت معطَّلة مع سائر فئات الشعب المصري، وما تغيَّرت لهجتـه في الدعوة لحفظ الشرعية والمؤسسات، وإنشاء النظام الجديد للحرية والحقوق والمسؤوليات.

وخلال السنوات الثلاث (2011-2013) التي مرَّت من عمر الثورة انصرف بقوةٍ للعمل في أربعة اتجاهات، وكلها تتعلق بالأزهر، والوضع الوطني العامّ: تماسُك الأزهر واستقلالية قراره- ووحدة الشعب المصري مسلمين وأقباطاً، ومتدينين وغير متدينين- والتأثير الإيجابي والمتنوِّر وباسم الإسلام في مستقبل مصر شعباً ونظاماً ودوراً- والاهتمام بما يجري في البلاد العربية في ظروف التغيير الصعبة على الجميع، ومن موقع الأزهر، والدور الاستراتيجي لمصر وللإسلام. وخلال هذه السنوات الثلاث التي تُعادل في تطوراتها وأحداثها نصف قرنٍ وأكثر (ربما لأنها نتاج احتقاناتٍ وانسداداتٍ استمرت على مدى عقود عدة)، كانت للأزهر وشيخه منغِّصاتٌ كثيرة، ومسرّاتٌ قليلة، وأتت أكثر المنغِّصات من الجماعات الدينية والحزبية، كما كان شيخ الأزهر يسميهم، وما ظهرت في التظاهُرات والاعتصامات والتخريبات أمام المشيخة وفي الجامعة، وهي الأشد إزعاجاً، بل ظهرت أيضاً في الحملات على الأزهر وشيخه في اجتماعات الدساتير، وفي وسائل الإعلام التابعة لِفِرَق الإسلام السياسي. أمّا المسرَّات والانفراجات والسُبُل التي فتحتْ آفاقاً ففي الاتجاهات الأربعة التي ذكرتُها سابقاً: تماسُكُ الأزهر واستقلاليته ووحدة قراره – ووحدة الشعب المصري ودولته الواحدة- والتأثير الإيجابي في مستقبل مصر الوطن والدولة والدور باسم الإسلام- والاهتمام بما يجري في الدول العربية لجهة إرادة التغيير ولجهة التدخلات الخارجية.

الأزهر والتماسُكُ واستقلالية القرار

تنبَّه المراقبون العرب والأجانب إلى أهمية حركات التغيير في أمرين اثنين: تحرير الدولة، وتحرير المؤسسة الدينية، فقد تحرر بعض دُوَل الثورات من الأنظمة الطغيانية، أنظمة الفساد والطائفيات، والانسدادات، وما تزال العملية جارية، بيد أن العملية الثانية تمّت بالفعل، وأعني بها عملية تحرير الدين من خلال تحرير مؤسساته، فالأنظمة العسكرية والأمنية- كما سبق القول- خرّبت المؤسسات الدينية أو أضعفتْها واستتبعتْها، وقد ظهر ذلك – كما سبق القول أيضاً- في سورية والعراق وليبيا وتونس والجزائر والسودان وبدرجاتٍ متفاوتة. وقد عرفنا من قبل أنّ الثورة التونسية أعادت المرجعية والاعتبار لجامع الزيتونة وجامعته، أما في مصر فكان أول ما استطاع الأزهر كسْبه نتيجة التغيير القانون الذي صدر عن المجلس العسكري عندما كانت الصلاحيات التشريعية بيده، والذي يعيد «هيئة كبار العلماء»، ويعهد إليها باختيار شيخ الأزهر. ثم صار هذا النص بنداً في دستوري العام 2012 والعام 2013، ففي الباب الثاني من الدستور الذي جرى الاستفتاء الأخير عليه بعنوان: المقومات الأساسية للمجتمع، تأتي المادة السابعة على النحو التالي: «الأزهر الشريف هيئةٌ إسلاميةٌ علميةٌ مستقلة. يختصُّ دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقلٌّ غير قابلٍ للعزل، وينظّم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». وبالطبع ما كان هذا النصُّ ممكناً لولا التغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، فكما سبق القول، أدّت تماديات الأنظمة العسكرية إلى تصاعد وتغوُّل الإسلاميين العنيف والسياسي التنظيمي، وبذلك تراجعت المرجعية الإسلامية للأزهر أو تراجعت فعاليتها حتى وهي تكافح العنف، وتحاولُ الاحتفاظ باستقلاليةٍ معيَّنةٍ عن الصراع السياسي والعنيف الدائر على مدى عقود بين الأنظمة وخصومها من الإسلاميين. لقد انحاز الأزهر للدولة وليس للنظام في ذلك الصراع، وما أضعف حجيتَهُ النظامُ، بقدْر ما أضعفتها التحويلات المفهومية التي أجراها الإسلام السياسي في قلب الإسلام، وقد تهدَّدَ ذلك المؤسسات الدينية ومرجعيتها في فهم الدين ودوره، كما تهدَّد الاستقرار القائم على أخلاقيات الدين وتقاليد العيش العريقة، وتقاليد العلاقة المستقرة بين السلطة والمؤسسة الدينية، وأوشك هذا الأمر أن يتحول إلى ابتزازٍ واستنزافٍ.

عندما بدا في نقاشات الدستور أنّ الأزهر- بحكم طبيعته ودعوته وعمق معرفته بفقه العيش في البلاد- حريصٌ على الوحدة الوطنية، أكثر من حرص المزايدين باسم الإسلام، على إدخال الشريعة وتطبيقاتها في كل مفاصل الدستور. أراد الإسلاميون أن يبدوا أمام جمهورهم باعتبارهم الأحرص على الإسلام من الأزهر ذاته! ولأنّ الزبد يذهبُ جُفاءً وما ينفع الناس فيمكثُ في الأرض، فقد انتصر في النهاية فقه الأزهر في العيش والتعارُف على الابتزازات والمزايدات، ذلك أنّ إدخال الدين في بطن الدولة، يقسّم الدين، ويهدّد الاستقرار الاجتماعي والدولتي، وقد تكشف ذلك كلُّه عندما انصرف الإخوان بعد خروج الحشود الهائلة في 30 يونيو (حزيران) لتخريب الأزهر، بعد أنّ قضوا سنتين في التظاهُرات والاعتصامات في الأزهر ومن حوله!

وحدة مصر شعباً ودولة

أحسَّ الأزهر قبل الفئات السياسية الأُخرى بالضغوط التي يتعرض لها الأقباط لجهة الإقصاء، ولجهة التعرض لكنائسهم وحرياتهم الدينية قبل الثورة وبعدها، ولذا فقد سارع شيخ الأزهر لإنشاء «بيت العائلة المصرية» الذي جمع فيه رؤساء وممثلين لسائر الطوائف غير المسلمة في البلاد. وهذا الدور ليس جديداً على الأزهر، فقد سبق أن قام به في ثورة 1919 عندما كان كهنة الأقباط يأتون للخطابة والحوار في الأزهر، بيد أنّ التحدي هذه المرة وفي هذه الظروف، كان أقسى وأصعَب. ففي زمن ثورة 1919 كانت الوطنية المصرية في حالة مدٍّ وامتداد، والعدوّ الذي يراد إخراجُهُ من البلاد أجنبي، والفكر الديني عند المسلمين والمسيحيين أَوسع وأرحَب، أمّا في المرحلة الراهنة فإنّ التشدد والتجمد والضيق بالنفس وبالآخر نالت من كلِّ شيءٍ، وفي أحيانٍ كثيرةٍ نالت في مصر وغيرها من ثوابت فقه العيش، وعلاقات الناس الإنسانية بعضهم ببعض، فحتى مؤسَّسة تاريخية عظيمة كالأزهر ما عادت تتوفَّر على الاستعدادات الكافية للحوار والتوافُق، بعد أن اشتدّ التغوُّل على الناس وعلى الدين ومن اتجاهاتٍ متعددة. فلنتصور هذا الخوف الشديد من جانب الكثرة الإسلامية على دينها، وبالإصغاء إلى كل الوساوس والهواجس بشأن المؤامرات الخارجية (والداخلية) على الدين والأمة، وشيخ الأزهر يعرف هذا التحدّي ويُحسُّهُ بعُمقٍ ومع ذلك فقد أقدم ولم يُحجم، وكسب ثقة الآخرين المتضايقين والمستنفَرين، للعمل معاً على الاستقرار الوطني، والتآلُف الديني، وهذا الروح الذي انتشر عَبَقُهُ بسرعة دفع فئاتٍ واسعةً من المجتمع المصري للاعتصام بالأزهر، واعتباره سفينة نجاةٍ وسط عواصف التغيير، وازدياد الانقسام بالبلاد مع استعلاء الإسلام السياسي، وهكذا فقد بدا الأزهر في أواخر العام 2012 باعتباره ملاذَ الوحدة والتضامن، وموئل المثقفين والحريصين على هوية مصر والمعنى الكبير لاجتماعها الديني والتاريخي والإنساني، وبذلك فقد صارت البيانات والوثائق التي تصدر عن الأزهر مهمةً في توجيه الرأي العام، وتنبيهه إلى الأخطار والآفاق الأُخرى المفتوحة والواعدة. .

وثائق الأزهر

تنوعت وجوه القلق والمخاوف والهواجس وتعددت في المراحل المختلفة التي مرت بها الثورة المصرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويمكن إجمالُها بثلاثة أمورٍ رئيسة: الخوف من التردي في العنف من جانب القوى الأمنية ومن جانب الفرقاء السياسيين المختلفين – والخوف من صعود الإسلام السياسي وما يُحدثُه ذلك من تضييقٍ على المواطنين وحرياتهم وحقوقهم في الحياتين الخاصة والعامة- والقلق لما يجري في العالم العربي من حولهم في أزمنة التغيير، وموقف مصر والإسلام منها. وقد اتبّع الأزهر خطةً وأُسلوباً في التفكير والتدبير لمواجهة هذه المخاوف والهواجس من جهة، وكشف الآفاق الرحبة للدين وفقه العيش والنظر إلى المستقبل، وهي المسائل التي تجاهلتْها قوى الإسلام السياسي في الكثير من الأحيان، لقد أصدر الأزهر خمس وثائق، أشرك في أربعٍ منها سائر القوى الاجتماعية والثقافية والدينية، وتعسّر إصدار الوثيقة الخامسة الخاصّة بحقوق المرأة، مع أنّ النصَّ صار معروفاً في وسائل الإعلام. والبيانات والوثائق هي: بيان من الأزهر حول مستقبل مصر- بيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الأساسية أو وثيقة الأزهر للحريات- وثيقة التغيير والربيع العربي- وثيقة نبذ العنف- وثيقة الأزهر حول حقوق المرأة. وسنقوم فيما يلي بإيجاز رئيسيات كل وثيقة:

أ: وثيقة مستقبل مصر (19 يونيو (حزيران) 2011): بدأت الوثيقة أو البيان باعتراف الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي السديد، وحدَّدت نقاطاً لتجليات هذا الإسلام الوسطي الذي يجد الأزهر نفسه فيه، والذي يحدد طبيعة المرجعية الإسلامية في عددٍ من القضايا الكلية، المستخلَصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة بوصفها المعبِّرة عن الفهم الصحيح للدين، وجاءت المحاور الأساسية على النحو الآتي: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، الدستور فيها ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ويضمن الحقوق والواجبات لكل المواطنين على قدم المساواة، وسلطة التشريع لنواب الشعب بما «يتوافق مع الفهم الإسلامي الصحيح»، لأنّ الإسلام لم يعرف الدولة الدينية الكهنوتية، مع مراعاة المبادئ الكلية للشريعة وهي المصدر الأساسي للتشريع. أما نظام الدولة فهو النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر.. بما يضمنه من تعددية ومن تداوُل سلمي للسلطة، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية، والاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين، ونبذ الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية، وحماية دور العبادة، والممارسة الحرة للشعائر الدينية، والحرص على حرية التعبير وصونها، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة، وإعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد، ومكافحة الفساد، وبناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الإفريقية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، وتأييد مشروع استقلال الأزهر وعودة هيئة كبارالعلماء، واعتبار الأزهر هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية «مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة».

ب: وثيقة الربيع العربي (31 أكتوبر (تشرين الأول) 2011): تعتمد شرعية السلطة الحاكمة من الواجهة الدينية والدستورية على رضا الشعوب واختيارها الحر، والإخلال بشروط أمانة الحكم وعدم إقامة العدل يعتبران مبرراً شرعياً للمطالبة بإقامة العدل، ومقاومة الظلم والاستبداد. والذين يطالبون -من المعارضين- بإقامة العدل والقيام بالإصلاحات المطلوبة لا يُعتبرون من البُغاة، ولا يجوز مواجهة المطالبين السلميين بالقوة والعنف المسلَّح، وإذا حدث ذلك يصبح من حق الشعوب المقهورة العمل على عزل الحكام المتسلِّطين ومحاسبتهم، وتغيير النظام بأكمله. ويكون على قوى الثورة والتجديد والإصلاح الابتعاد كلياً عن كل ما يؤدي إلى إراقة الدماء، أو الاستقواء بالقوى الخارجية. «إنّ علماء الأزهر وقادة الفكر والثقافة يعلنون مناصرتهم التامة لإرادة الشعوب العربية في التجديد والإصلاح ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية التي انتصرت في تونس ومصر وليبيا، ولا تزال محتدمة في سورية واليمن، ويدينون آلات القمع الوحشية التي تحاول إطفاء جذوتها… ويهيبون بالمجتمع العربي والإسلامي أن يتخذ مبادرات حاسمة وفعالة لتأمين نجاحها..». ويطالب العلماء والمثقفون حكام سائر الدول العربية بالاستجابة لرغبات الشعوب وإرادتها في الحرية والعدالة.

جـ. وثيقة الأزهر عن منظومة الحريات الأساسية (8 يناير (كانون الثاني) 2012): وهي أربع: حرية العقيدة، وما يرتبط بها من حقوق المواطنة الكالمة للجميع- وحرية الرأي والتعبير التي هي أم الحريات كلّها – وحرية البحث العلمي- وحرية الإبداع الفني والأدبي. وعند كلّ واحدةٍ من تلك الحريات هناك تدليلٌ واسعٌ من الكتاب أو السنّة ومبادئ الإسلام الأساسية.

د. وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف (31 يناير (كانون الثاني) 2013): حق الإنسان في الحياة، وحرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، وواجبات الدولة في حماية أمن المواطنين، ونبذ العنف بكافة أشكاله، وإدانة التحريض على العنف أو تسويغه، والالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام، والالتزام بأسلوب الحوار بين أطراف الجماعة الوطنية، وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية، وحماية كيان الدولة المصرية.

هـ. وثيقة حقوق المرأة التي لم تصدر بعد، ومسوَّدتها تتضمن سبعة بنود: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية- والشخصية القانونية للمرأة- والمرأة والأُسرة – والمرأة والتعليم- والمرأة والعمل- والمرأة والأمن الشخصي- والمرأة والعمل العام. وقد ذكر بعض كتّاب المقالات أنّ بنود هذه الوثيقة التي كانت الأكثر جدلاً ما تعلّق منها بالأعراف والتقاليد، والتي تختلف بين صعيد مصر والوجه البحري، وكذلك ما يتعلق بالحجاب وهل هو إجباري أم اختياري، وهل يكون الطلاق بالتراضي بين الزوجين أم يقتصر هذا التراضي على الخُلْع، وكذا البنود المتعلقة بحقوق الطفل فيما يخصُّ الحضانة والرؤية.

خاتمة

ذكرتُ من قبل كلمة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي عن وظائف الأزهر ومهماته، وقد تبين من الإيجازات التي عرضْناها في هذا البحث أنّ الأزهر ارتفع عمله في زمن الثورة من أُفق الوظيفة أو الوظائف إلى أُفق المهمة والرسالة، كما يحدث في ظروف الأزمات الوطنية والعربية والإسلامية الكبرى. كما لنذكر أنّه وهو يقوم بهذه المهامّ أو المهمات حظي بشبه إجماعٍ من مثقفي مصر، وكبار رجالاتها، ولنتذكر أيضاً أنه ما كان هناك طرف سياسي أو ثقافي اهتمّ بأحداث العنف على الناس في مصر والعالم العربي، بقدر ما اهتمّ الأزهر وشيخه ولا يزال. بيد أنّ التحديات التي تواجهُ الأزهر وسائر المؤسسات الدينية تظلُّ قائمةً بل ومتفاقمة، وكما في الوظائف، كذلك في المهمات والملمّات.

كما ذكرنا من قبل أنّ الوظائف تتمثل في: قيادة العبادات، والتعليم الديني في شتى مستوياته، والفتوى، والإرشاد العام. وهذه الوظائف جميعاً حفلت المرحلة الماضية بانتقاصٍ لها ومنها، وليس من الأنظمة فقط؛ بل ومن مجموعات وجماعات الإسلام السياسي والجهادي، ودُعاة الفضائيات، وقدرة هذه المجموعات والأصناف على تحدي الأزهر والمؤسسات الدينية الأُخرى تعود إلى عمليات تحويل المفاهيم التي سبق أنّ ذكرناها مراراً. ويتطلب ذلك نهوضاً دينياً كبيراً لمواجهة عمليات التحويل تلك، والأزهر في وضعٍ أفضل من غيره كما سبق القول، لأنّ البنية لا تزال سليمة، أمّا المؤسسات الدينية في دولٍ عربيةٍ أُخرى عديدة – ذكرنا بعضها- فإنها تحتاج أولاً إلى استعادة البنية الأولية، لكنّ توافر البنية ليس كافياً للقيام بأمرين يدخلان في باب المهمات: الخروج والإخراج من الإسلامين الجهادي والسياسي، والعودة إلى مخاطبة العالم بخطابٍ مختلفٍ ظهر بوضوح في بيانات الأزهر ووثائقه. لقد أخرجت حركات التغيير المؤسسات الدينية (بل والدين ذاته) من النفق والحصار بين الطغاة والمتطرفين. وهذه الحريات الجديدة، تحتاج إلى استعداداتٍ جديدة. إنّ الطموح ينبغي أن يكونَ في التحول الكبير إلى مؤسسةٍ رساليةٍ ومرجعيةٍ من مؤسسات المجتمع المدني الكبرى، فالعالم المسلمُ صاحب رسالةٍ شاسعةٍ شسوع المشكلات التي يعاني منها المسلمون على مدى العالم. التعليم الديني ينبغي أن يتغير لتنشئة الفتى والفتاة على هذه الرؤية الجديدة والمشرقة للإسلام كما بدا في وثائق الأزهر. وقد جرى تطورٌ كبيرٌ في الفتوى عندما ظهرت المجامع الفقهية، لكنّ الإحيائيين المسلمين المعنيين بقضايا الهوية لا يزالون ذوي شعبية، وهم يتسببون بالكثير من المشكلات، ويجتمع هذا الهمُّ الذي نتحدث عنه في التطوير لمفهوم الإرشاد العام الذي استُلب أكثره من علماء المؤسسات الدينية، فمهمة الإرشاد العام الدخول في فقه التعارُف والتفاهم والاعتراف، وكما بداخل المجتمعات الإسلامية، فكذلك على مستوى عالم الديانات والأُفق العالمي الكبير.

لقد كانت تجربة الأزهر في الإصلاح بالغة الأهمية، ويكفي أنها رغم صعوبة الظروف، حقّقت هذا النجاح الكبير على المستويين الداخلي، والعربي الإسلامي، والعالمي. ولأنها نجحت فإنّ الإفادة من هذا النجاح تقترن بالطموح إلى تقدم نوعي، أو نهوض، يُخرج الدين وبالتالي المجتمعات من مستنقعات الهوية المنكمشة والعدوانية. فإذا كان الطموح الآن صَون الدين في أزمنة التغيير؛ فإنّ طموح المستقبل وتحدياته هو استعادة السَوية الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا، وبالتالي للعلائق فيما بيننا ومع العالم. نحن لا نريد أن نُخيف العالم، ولا أن نخافَ منه، بل نريد العيش فيه ومعه والمشاركة في حضارة العصر وعصر العالم: }الذين آمنوا ولم يَلبِسوا إيمانهم بظُلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون{ (سورة الأنعام: 82).