خطبة الكتاب

في البدء، يتضمن هذا الكتاب بابين، الأول عِقاب الجنايات الأربع: (الرِّدة والسَّب والزِّنى والسِّحر)، والثَّاني الكراهية أي الغلو والتَّطرف، وإن تطبيق تلك الحدود ليس ببعيد عن الغلو والتطرف، فكم مِن متهم نفذ به الجمهور المتطرف «العِقاب»، ثم مقابلته بثقافة التَّنوير والتَّسامح. لا يختص الكتاب الذي عنوناه بـ«كتاب العِقاب» بالعقوبات الجنائية، فلا يبحث في «القصاص» كعقوبة قانونية -شرعية- دينية، تقع على القاتل: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»([1]).

في البدء، يتضمن هذا الكتاب بابين، الأول عِقاب الجنايات الأربع: (الرِّدة والسَّب والزِّنى والسِّحر)، والثَّاني الكراهية أي الغلو والتَّطرف، وإن تطبيق تلك الحدود ليس ببعيد عن الغلو والتطرف، فكم مِن متهم نفذ به الجمهور المتطرف «العِقاب»، ثم مقابلته بثقافة التَّنوير والتَّسامح. لا يختص الكتاب الذي عنوناه بـ«كتاب العِقاب» بالعقوبات الجنائية، فلا يبحث في «القصاص» كعقوبة قانونية -شرعية- دينية، تقع على القاتل: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»([1]).

لا يبحث الباب الأول بفصوله الأربعة في عقوبة الإعدام، التي تمارس في أغلب دول العالم، إنما يبحث في شأن عقوبة القتل وبخصوص أربعة أسباب: الرّدّة والسَّب والزِّنى والسِّحر، والأربعة على ما يبدو تجمعهما الأولى، فالسَّاب والزَّاني المُحصن والسَّاحر يعاملون معاملة الكافر، فالكفر أنواع «والرِّدة أفحش أنواع الكفر»([2]). جمعت محللات الدَّم بالقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس»([3]). أما السَّب فهو عين الكفر، والسِّحر فيه إهانة للملائكة، أو تجاوز على الذات الإلهية، ومنه ما يؤدي سِحره إلى قتل إنسان([4])!

عِقاب الأُولى والثَّانية والرَّابعة الموت بالوسائل المعروفة: السَّيف أو الشَّنق أو الرَّمي بالرَّصاص، أما الثَّالثة فعِقابها الموت رجماً بالحِجارة. حوت قوانين وشرائع العديد مِن الدُّول العربية والإسلامية، وما تبنته الجامعة العربية، عقوبة القتل للمرتد والسَّاب والزَّاني، ذَكراً كان أم أُنثى، مع أن هذه الأحكام لا وجود لها بين الحدود التي جاءت في كتاب القرآن الكريم، إنما ثبتها الفقهاء بأعذار وحجج مختلفة، وبينها أُخذت مِن السُّنَّة، لهذا تجد الفقهاء اختلفوا فيها، ومنهم مَن وضع التَّوبة مخرجاً منها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بـ«الرِّدَّة» و«السَّب» «والسِّحر»، لهذا جاءت قوانين العقوبات، للعديد مِن الدُّول الإسلامية والعربية، خالية مِن هذه الحدود، وإنما استعاضت عنها بعقوبات أُخر كالسجن والإبعاد مثلاً.

كذلك لا يختص الكتاب بدراسة الرِّدَّة نفسها، ولا الزِّنى، ولا السَّب، ولا السِّحر مِن النَّواحي الجنائية والقانونية، أو طبيعتها، لأن الكتاب مختصر على الحدود الأربعة، وما يتعلق بوجودها في رسائل الفقهاء وفتاواهم، وعلى تنوع مذاهبهم، وقد وجدناها متشابهة، وعادة تبرز هذه العقوبات عند إعلان قوانين الشَّريعة وتطبيقها حرفياً، مِن دون الالتفات إلى خلو آيات القرآن الكريم منها. جاء حكم الرِّدِّة بالقتل وفق حديث نبوي «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»([5]). طبقت تلك العقوبة مِن دون التَّمييز بين المرتد العقائدي والمرتد الحربي، الذي يشهر السِّلاح ضد الدَّولة والمجتمع مع الخروج مِن الإسلام، وهذا لا يدخل في موضوعنا، فقضيته تغدو قضية مركبة جنائية ودينية معاً. بل قيست على الحروب مع المرتدين باليمامة واليمن وعُمان، وتلك كانت مواجهات بين جيوش، وما تعلق بها مِن دوافع اقتصادية وسياسية.

يأتي «السَّب» للمقدسات كجناية تبدو متداخلة مع «الرِّدَّة»، فمِن مظاهر الارتداد عن العقيدة الإسلامية أن يسب المرتد رموزها، أو يُقلل مِن شأنهم بشكل مِن الأشكال، ومَن يقرأ كتابَي «الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عِياض المالكي (ت 544هـ)، و«الصَّارم المسلول على شاتم الرَّسول» للفقيه الحنبلي أحمد بن تيمية (ت 728هـ)، وما يتعلق بالحدود، في هذه الجناية بالذات، في رسائل الفقهاء، مِن مختلف المذاهب، سيجد عشرات الأحكام بالقتل بسبب «السَّب»، مع عدم وجود حدٍّ صريح في القرآن. لذا تبنت دول عديدة عِقاباً أخف مِن القتل في هذا المجال، أتينا عليها مفصلة في مكانه مِن الكتاب.

أما العِقاب رجماً بالحجارة، الذي يقع على الزُّناة المُحصنين دون غيرهم، فوضع، حسب كتب الفقه، وفق أمرين، الأول: أن آية الرَّجْم، التي لا وجود لها في الكتاب، «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً مِن الله والله عزيز حكيم»([6])، نُسخت تلاوةً أو قراءةً وثبتت حُكماً، وعلى أنها نسخت ما ورد مِن عِقاب «الحبس للزَّواني»([7]). والأمر الآخر: أنها فرضت سُنةً نبويةً، وذهبوا إلى أن السُّنَّة تنسخ القرآن وبالعكس.

لكن السُّؤال: هل هناك تأكيد أن قضية ماعز بن مالك (قُتل رجماً)، الذي طلب مِن النَّبي أن يُطهره مِن ذنب الزِّنى، وكان مُحصناً (متزوجاً)، هي السَّبب في فُرض عِقاب الزِّنى بالقتل؟! وهل حدث ذلك قبل نزول الآية التي اعتقدوا أنها رفعت تلاوة وثُبتت حكماً؟! فلماذا لا يكون العكس هو الصَّحيح؟. أقول: ماذا لو لم يزنِ ماعز؟! أو احتمال آخر كم مِن الحوادث أغفلها المؤرخون والإخباريون والمُحدثون، فماذا لو لم تُذكر قضية هذا الرَّجل؟! نقول هذا، لأن الأمر فيه عقوبة «الرَّجْم» أي الحكم بالإعدام، بما لم يرد في الكتاب العزيز!

جاء ترتيب نزول الآيات، حسب مؤرخي القرآن الكريم، مِن كبار فقهاء التَّفسير المسلمين، فعلاً بشرياً، بدليل أنهم اختلفوا فيها اختلافاً كبيراً([8])، فمَن قال إنها نزلت قبل آية العِقاب الموجود في الكتاب الكريم! ثم لماذا هي الآية الوحيدة التي نُسخت تلاوة واستمر حكمها، ولحقتها آية الرِّضاع؟! وما هي الدَّاجن التي أكلتها، حسب الرّواية المنقولة عن السَّيدة عائشة([9]). بينما بقية الآيات المنسوخات نسخت حُكماً وثبتت تلاوةً أو قراءةً، والغالب منها نُسخ بآية «السَّيف»، الآية الخامسة مِن سورة التَّوبة([10]).

إن ما يجمع الحدود أو العقوبات على الجنايات الأربع بالقتل، أولاً: العقوبة لم تأت في القرآن الكريم، مثلما أتى عِقاب السَّارق والسَّارقة والزَّاني والزَّانية غير المُحْصنين، بالجلد. بمعنى ليس في القرآن مِن حدٍّ بالقتل غير «القصاص»، وتفصيلها: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»([11]).

نعم، جاءت عقوبة واضحة، لكن ورد فيها « فَمَنْ عُفِيَ»! فهناك حلٌّ آخر غير القتل، أي «سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومِن بعض الورثة»([12])، والقبول بالدِّية عوضاً، والخيار يبقى لأصحاب الدَّم. بمعنى أن الميل إلى عدم الحكم بالقتل، وهي قضية جنائية كبرى، هو البارز في القرآن.

كذلك أن الحكم بالقتل على المرتد العقائدي لا وجود له في القرآن مثلما تقدم، وكذلك ما يخص المسيء للذات الإلهية أو النَّبوية، ويُضيف إليها عند فقهاء الشِّيعة الإمامية ذوات الأئمة الاثني عشر والسَّيدة فاطمة الزَّهراء، ويضيف فقهاء السُّنة السَّيدة عائشة، والصَّحابة، إنما هي اجتهادات الفقهاء، وما نقله الرُّواة مِن أحاديث وحوادث، على أنها «حدود الله»، غدت منفرة، لا تتناسب مع روح العصر، وإن سُنت في وقتها فتتعلق بالحاكم ومركزيته في الإمبراطورية، والمسلمون الآن يعيشون في عصر الدَّولة الوطنية، هذا ما اطلعتُ عليه في دراسة في طريقها للنشر للحقوقي محمد عبدالمطلب الهوني، جاءت تحت عنوان «مِن إسلام الإمبراطوريات إلى إسلام الدَّولة الوطنية».

ثانياً: إن التُّهم الثَّلاث تفضي إلى الكُفر، وبالتالي الرِّدة عن الدِّين، فالمرتد لفظاً وممارسةً يعلن موقفه فيُحكم بالقتل، والسَّاب للذوات المقدسات يُعامل معاملة المرتد، أما الزَّاني المُحصن والسَّاحر فيُقتلان بالكفر أيضاً -وما يتعلق بالمقتول المسحور أي قتل السَّاحر في حالة أدى سحره إلى جريمة قتل- لأن فعلهما يُعد مِن الكبائر التي اختلف فيها المتكلمون، على أن الزِّنى يأتي بعد الشِّرك بالله، وهو درجات وأعلاه الزَّاني المُحصن أي المتزوج. جاء في الكتاب: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا»([13]).

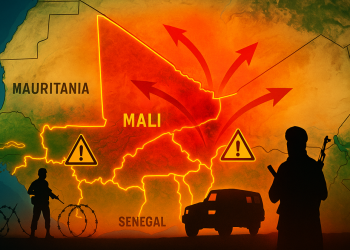

أما ما يخص الباب الثَّاني مِن الكتاب «الكراهية»، والذي عنوناه بـ«الغلو والتَّطرف»، فجاء عاكساً صورة الغلو في التُّراث والفقه، والذي يُعد أبرز معوق مِن معوقات التَّنوير والتَّسامح الاجتماعي، الدِّيني والمذهبي. جاءت مادة الكتاب وصفية لما حدث عبر التَّاريخ، حتى يومنا هذا. فالتغير لكلِّ ظاهرة يحتاج إلى رصدها تاريخياً، كي نعرف مدى عمق النُّصوص التي شُيدت عليها ثقافة التَّطرف، وهي غير معزولة عن الأحكام الفقهية، التي تجاوزت آيات القرآن نفسها، عبر تفسيرها وتأويلها، وصياغة الأحكام المتشددة وفقها، مثل التَّشدد الذي تعرض له مبكراً المثقف التونسي عبدالعزيز الثَّعالبي، بسبب كتابه «روح التَّحرر في القرآن» (1904)، وكان كتاباً لصالح الإسلام أكثر فائدة له مِن المئات مِن كُتب المتشددين، الذين يعكسون تشددهم أو تعصبهم على النَّص، ولما سُئل الثَّعالبي في المحكمة التي عُدت لتكفيره ورِدَّته مِن قِبل الشَّيخ المحتسب: «يبدو أنك تقوَّلت على القرآن والدِّين»؟ أجابه قائلاً: «لم يصدر مني هذا البتّة، وكتاباتي موجودة تدل على بطلان هذا الاتهام، صحيح أنني أنقد النِّظام الذي تُطبّقونه، وأحتج على عمل الشُّيوخ والزَّوايا»([14]). بمعنى أنه انتقد طريقة التَّدين لا الدِّين نفسه، وبعد قرن وعقد مِن الزَّمان توجه التُّهمة نفسها لمعلم وكاتب موريتاني هو أحمد الشَّيخ ولد امخيطير (2014)، لأنه انتقد التَّدين لا الدِّين، وسيأتي خبرهما في مكانه مِن الكتاب.

قد يُطرح السّؤال عن دافع تصنيف مثل هذا الكتاب، واختيار هذا الموضوع بالذات! وجوابه: مِن ناحية الغلو والتَّطرف فقد «بلغ السَّيل الزُّبى»([15]) مثلما يُقال، بعد أن تدرج مِن آراء وأفكار إلى حمل السِّلاح والمطالبة بالسُّلطة، إلى ظهور جماعات فاق عنفها وقسوتها التَّصور، مع انسحاب «التَّنوير» ودعاته مِن السَّاحة وانكماش دورهم، وصار التعليم في أكثر مِن دولة ومجتمع بيد تلك الجماعات أو تحت تأثيرهم، فالعديد مِن الأنظمة قامت بحملات إيمانية كي تأخذ دور تلك الجماعات، فأسلمة تعليمها ومجتمعها بقوة السُّلطة. حصل ذلك بعد أن بدأ التَّعليم يتقدم سريعاً في أوائل تشكيل الدُّول الوطنية، في عشرينيات القرن الماضي، أي بعد انهيار الخلافة العثمانية، ففي عام 1925، في ذلك الزَّمن المبكر أصدر علي عبدالرَّازق (ت 1966) كتابه «الإسلام وأُصول الحكم»، مباعداً فيه بين الدّولة والدِّين.

أما ناحية تثبيت عقاب القتل في المرتد العقائدي والسَّاب والزَّاني والسَّاحر، فقد راح ضحيتها بشرٌ كثيرون عبر التَّاريخ؛ وعلى الرَّغم مِن عدم وجودها في الكتاب الكريم، وجد الفقهاء لها ذرائع وتأسيسات دينية. كان مشهد رَجْم امرأة بالحجارة منفراً مِن الدِّين نفسه، ولا سيما في العصر الحديث، واختلاط الحضارات والبشر. فما هي الصُّورة التي يُقدمها المسلم وهو يُمارس هذا العِقاب، الذي لا يوجد في كتابه الدِّيني مِن الأساس؟! كذلك عقوبة السَّبِّ، وممارسته يمكن اعتبارها ضرباً مِن ضروب اللَّغو، كذلك تزيد مِن التَّعصب وتُكثر السَّبابين، وبهذا تزيد من عدد النَّافرين.

لم تكن الذات الإلهية ولا النَّبوية ولا ذات إمام مِن الأئمة خصماً للناس أو هدفاً؛ إلا في حال استغلال رجال الدِّين والجماعات الدِّينية لتلك الذَّوات في فرض الهيمنة على المجتمع سياسياً ودينياً؛ ومَن يتعرض لضيق يلجأ إلى التَّجاوز إن سنحت له فرصة، فنسبة الإلحاد أخذت بالتَّزايد في المجتمعات التي تقودها القوى الدِّينية على وجه الخصوص، ويسودها التَّشدد الدِّيني. كذلك لا نرى أن قتل السَّاحر، بلا ارتكابه جريمة قتل، حلٌّ للتغلب على الشَّعوذة، ولا يُشاع السِّحر إذا لم تكن الشَّعوذة قد بلغت ما بلغت مِن مدىً في المجتمعات، وأن التَّخلف والجهل قد علت أركانهما، فما هي واجبات السُّلطة إذا لم تتولَّ مكافحتهما؟

إلا أن أخطر ما يؤثر في الثَّقافة ويمنع حرية الفكر، بسلاح الدِّين، هو قتل المرتد، فمئات مِن الضَّحايا، عبر التَّاريخ، قُطعت رقابهم بالسَّيف، مع أن القرآن ليس فيه حدٌ على المرتد العقائدي، والآيات التي ورد فيها الموقف مِن المرتد جاءت واضحة، ومنها: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»([16]). فهذا لا يعبر عن حدٍ صريح قدر ما يُعبر عن أن أمره لله.

لقد كثر المرتدون في العصر الحديث، وصار كلّ صاحب فكرة قابلة للتأويل تؤول على أنها رِدَّة عن الدِّين، خلال القرون الثَّلاثة الأخيرة، وقد أتينا على نماذج من المحاكمين والمطاردين والمقتولين بسبب ديني. هناك شخصيات ذاعت قضاياهم وسارت بها الرُّكبان، مثلما يُقال، كقضية الشَّيخ علي عبدالرَّازق (1925)، وقضية العلامة طه حسين (ت1973) بسبب كتابه «في الشَّعر الجاهلي»، وقضية نصر حامد أبو زيد (ت 2010)، بسبب آرائه في تفسير القرآن وما بين إلهية النص وبشرية التفسير، لم نذكر هؤلاء وغيرهم بسبب اشتهارهم. كذلك لم نتعرض للمحاكمين والمقتولين في التَّاريخ الإسلامي القديم، لأن الحالات كثيرة وكثيرة جداً، ولا يستوعبها كتاب، فهذه ستأتي ضمن كتابنا «المقتولون بسبب ديني في التاريخ الإسلامي» ركزنا بشكل عام على العصر الحديث، كقضية الميرزا محمد الإخباري (قُتل 1816)، والمثقف الإيراني أحمد كسروي (قُتل 1946)، والشَّيخ محمد محمود طه السُّوداني (قُتل 1985)، وقضية صادق جلال العظم (ت 2016)، وقضية فرج فودة (قُتل 1992)، وقضية حمود العودي، التي أثيرت ضده (1985)، مع ذكر ما تعرض إليه عبدالعزيز الثَّعالبي، والطاهر حداد، وأسماء أُخر.

اختلط الدين بالسياسة في هذه القضايا، وصار رجل الدِّين أو الحاكم هما المتحدثان باسم الله، والمدافعان عنه، وأن السُّلطة سرعان ما تتبنى موقف رجل الدِّين، حماية لنفسها وطمعاً بتأييده، وإن كان الضحية بريئاً، وإلا هل تعتقدون أن حاكماً مثل جعفر نميري (حكم السُّودان من 1969-1985) كان حريصاً على الشَّريعة والدِّين، عندما أعلنها ونفذها في الشَّيخ محمود محمد طه؟! وهل هو أحرص مِن الشَّيخ طه على الدِّين والذات الإلهية؟! بذلك يصبح الإنسان مرصوداً مِن قِبل مَن سماهم معروف عبدالغني الرُّصافي (ت 1945) بعبارة «بوليس السَّماء»([17])، وهو الآخر تعرض للتكفير، فقال قصيدته في مكفريه، بعد أن ألقى شعراً في مسرح التَّمثيل ببغداد في العشرينيات، مِن القرن الماضي، فالتَّمثيل كان كفراً، ومنها([18]):

يا أيُّها المفتي بتكفيرنـا

مهـلاً فقد جئت بـأمرٍ نَكيرِ

بأي جهلٍ فيك مستأصلٍ

علمتَ يا جاهلُ ما في الضَّميرِ

وذاك أمرٌ ليس تنتاشه([19])

إلا يـدُ الله العليم القـديرِ

بطبيعة الحال، لو أن الرُّصافي نشر كتابه «الشَّخصية المحمدية» أو «حل اللُّغز المقدس»، في حياته، لنال مِن التَّكفير، وقُدم للمحاكمة وقُتل بالحد، إذا كان الظَّرف يسمح لرجال الدِّين بفرض ذلك، لكن كتابه المذكور نُشر بعد وفاته بسبعة وخمسين عاماً (1945-2002)، وكان متوقعاً الأذى فأوصى ألا يُنشر إلا بعد وفاته، وكان له ذلك، فهو القائل في وصيته، التي قيل إنه كتبها قبل وفاته بعام واحد (1944): «أراهم يهيجون عليَّ العوام باسم الدِّين، ولا أظنهم يتركونني حتى يعدموني الحياة»([20]). مع ذلك عندما نشر موضوعاً عن «وحدة الوجود»، وهو ما ضمنه بعد ذلك في كتاب «رسائل التَّعليقات» (1944)، قبل وفاته بعام، أحدث ضجة بين فقهاء بغداد، وأفتى بتكفيره الشَّيخ إبراهيم الرَّاوي (ت 1946)([21])، فذهب أحد رجال الدين([22])، طالباً من مراجع النَّجف الشِّيعة تأييد الفتوى بفتوى تكفير، وقد طُلب ذلك مِن المرجع الأعلى في زمانه أبي الحسن الأصفهاني (ت 1946)، وبعد الاطلاع على المقال المذكور كان الجواب «أنه لا يستطيع أن يوافق على اعتبار الرُّصافي كافراً، بمقتضى منطوق هذه المقالة، وذلك لأن مثل هذا الرَّأي كثيراً ما قال به بعض علماء المسلمين، ولم يُكفرهم أحد»([23]).

إن غلبة الماضي على الحاضر صارت سمة لثقافة المنطقة، وما الأحكام والعقوبات المذكورة إلا مِن نتاج الماضي، يُريد لها دعاتها البقاء صالحة لكلِّ زمان ومكان، مثلها مثل شعار «الإسلام هو الحلّ»، مِن دون وعي بما يُحيط المنطقة مِن تقدم مذهل، ما زال سكانها يلعبون دور المستهلك، وبالسلب لا بالإيجاب، والمعنى أن تُسخدم الوسائل المتطورة في زيادة التّخلف والتَّراجع عاماً بعد آخر.

كان السؤال قد طُرح منذ عشرات السِّنين «لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟»، طرحه شكيب أرسلان (ت 1946) في كتابه الذي كان السُّؤال المذكور عنواناً له، وحسب مقدم الكتاب، وبطلب مِن إمام جزيرة «جاوة». اشتهر الكتاب كثيراً، وكأنه قدم الحلَّ غير المعروف، لكن النَّتيجة أن المؤلف شأن غيره قدم بكائية على الماضي، مفاخراً بما وصله المسلمون مِن بقاع الأرض، مع أن الأمر كان فترة تاريخية، تميزت بعصر الإمبراطوريات، وحروب فيها الانتصار والهزيمة. كذلك أعطى مُقدم الكتاب الالتزام بالتَّدين جزءاً مِن الحلِّ، مذكراً الأوروبيين بما سماه لدى المسلمين «اختلال التوازن بين المادة والرُّوح». جاء ربط عزة المسلمين بالفتوحات أي برماحهم([24]). قال ذلك مِن دون أخذ الزَّمن بنظر الاعتبار.

إضافة إلى ذلك قدم أرسلان، في جوابه عن السُّؤال المذكور، مِن قضايا تربوية كنقص الأخلاق والمبادئ الوطنية، وعدم التّضحية بالمال، وخيانتهم لأوطانهم، والتأخر عن نشر الدِّين، مثلما فعل الأوروبيون([25]). منوهاً إلى أن أحد أسباب عدم الرُّقي هو حصر العلوم بالدِّينية لدى المسلمين، وما سماه بـ«المحاضرات الأخروية»([26])، ووقوف رجال الدِّين ضد العلوم الفلسفية والطبيعية على أنها «علوم كفار، فحُرم الإسلام ثمرات هذه العلوم»([27])، بعد الجهل وفساد الأخلاق([28])، وهذا صحيح، لكنه ظل يُنشد وحدة المسلمين، والعودة إلى الأمجاد، متجاوزاً طبيعة العصر، عصر الدُّول الوطنية، فالدِّين إنساني عالمي، ونفهم أنه قدم بكائية على الخلافة، وبذلك لا يختلف عن الإسلام السِّياسي الباحث عن الخلافة وأيديولوجيتها «الحاكمية» الدِّينية. غير أن دخول الدِّين في تفاصيل الحياة، السياسية والاجتماعية، يتحول إلى عامل ضعف لا قوة، وعلى وجه الخصوص أن رجال الدِّين ومؤسساته لا يقبلون بغير الانصياع، على أنه انصياع لله تعالى، مع أن الأمر مختلف تماماً، فالحدود التي نحن بصددها، غير الموجودة في كتاب القرآن الكريم، تجعل المسلم يعيش حالة الرُّعب والانكفاء، فأي فكرة وأي ممارسة ممكن أن تفسر بواحدة منها تهز الإنسان رعباً.

لم تتقدم أوروبا، وهو ما أراد أرسلان أن تكون بلدان المسلمين على منوالها، إلا بعد أن فصلت المعاملات عن العبادات، وأصبح «الدِّين لله والوطن للجميع»، دفع ذلك الثَّورة الصَّناعية إلى الانطلاق، وأخذ الغرب السَّبق، لم يعد الدِّين في أوروبا مجال خوف وفزع، ولم يأت هذا إلا بتضحيات عظيمة، فالقتلى بأوروبا مِن أجل الحريَّة والتَّنوير فاقت ضحايا المسلمين بالتَّكفير والرِّدة، بل وفاقت القتلى مِن المهرطقين والسَّحرة. كانت الدِّعاية لكتاب أرسلان أكبر من مضمونه، فمَن يسمع بعنوانه السؤال «لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟» تبادر إلى ذهنه أنه سيجد الحلّ بين دفتيه. على ما يبدو أن ثقافة المبالغة ليست جديدة، وهذا جزء مِن التَّعظيم غير الواقعي، وعلى وجه الخصوص في زمن تجاوز ما طرحه صاحب الكتاب، والذي أُطلق عليه لقب «أمير البيان».

يُذكرني هذا بسمعة جمال الدِّين الأفغاني (ت 1898) الذَّائعة الصِّيت، على أنه رائد الإصلاح والتَّنوير والتَّقدم وبيده مفتاح الحلّ، والرَّجل كان يبحث عن الخلافة الإسلامية، ليس لنفسه إنما أرادها إمبراطورية للمسلمين، في زمن انتهت ضرورة وجود الإمبراطوريات، وجاء عصر الدَّولة الوطنية.

غير أن ما فاجأنا به الأفغاني هو رده الرَّكيك والسَّاذج على «نظرية داروين»، الذي منه نفهم أن الرَّجل لم يخرج مِن عباءة الكهنوت، والنَّظرة السَّاذجة للعِلم. قال: «ورأس القائلين بهذا القول داروين، وقد ألف كتاباً في بيان: أن الإنسان كان قرداً، ثم عرض له التَّنقيح والتَّهذيب في صورته بالتَّدريج على تتالي القرون الطّويلة»([29]). ردَّ الأفغانيّ على ما سمع مِن إشاعة وليس ما قرأ وأبصر، فداروين نفسه لم يقل كان الإنسان قرداً، إنما قيلت بالنص في مؤتمر ناقش نظريته بأكسفورد([30]). أضاف الأفغاني مع أنه صاحب فكر ورؤية تنويرية مثلما قرأنا عنه، ترى الأفغاني يقول: «وعلى زعم داروين هذا، يمكن أن يصير البرغوث فيلاً بمرور القرون وكرِّ الدّهور، وأن ينقلب الفيل برغوثاً كذلك…([31]). لا نريد منه مناصرة داروين، أو لا ينتقد نظريته، إنما كان عليه أن يكون بمستوى الرَّد، لا يهبط إلى هذا المستوى من السذاجة!

لا أُقلل مِن أهمية وتراث الرَّجلين، أرسلان والأفغاني، لكنَّ ما لاحظته أن المطالبة بإلحاق الرَّكب العالمي في التَّقدم، كان أكبر مما لديهما. لا أقصد الشخصيتين بحد ذاتهما، إنما أشرتُ إليهما كمثال لا أكثر، وهما قالا بما يوجبه زمانهما ومستوى ثقافتهما، ولكن لا تقف العجلة عندهما أو أمثالهما، ونبقى نجتر عظمتهما، وكأن شعلة التَّنوير لا تدور إلا بهما!

يقول أحد فقهاء الإسلام السِّياسي في تلطيف «الحاكمية»، التي تشمل تطبيق الحدود الشَّرعية، المطروحة في كتابنا هذا، فالشَّريعة ليست عندهم ما جاء في القرآن مِن حدود، إنما ما وضعه الفقهاء أيضاً. قال يوسف القرضاوي: «الحاكمية التي قال بها المودودي وقطب وجعلاها لله وحده، لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأُمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التَّشريعية فحسب. أما سند السُّلطة السِّياسية فمرجعه الأُمة، هي التي تختار حكامها، وهي التي تُحاسبهم، وتراقبهم بل تعزلهم، والتَّفريق بين الأمرين مهم، والخلط بينهما موهم ومضلل»([32]).

مِن دون خلط ووهم، نسأل: ما الفرق يا ترى بين الحُكم باسم الله، وأن «تكون شريعة الله هي الحاكمة»([33])، على حد عبارة القرضاوي نفسه؟! فهل يبقى معنى أن يُسأل السُّؤال: «لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم»؟! والسؤال نفسه لا يكون له معنى ولا نجد جواباً عنه إذا أضفنا إلى ثقافة «الحاكمية» بجانبها الفقهي والسِّياسي، ما تبنته دول الجامعة العربية مِن عِقاب: الرِّدة، والسّب، والزِّنى! وتبنته بأشد صوره، مثلما أتى تفصيل ذلك في محله.

في شأن «الحاكمية» ترد الآية الكريمة: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، أحد أبرز مبررات الإسلاميين في السلطة السياسية، وذلك لتفسير مفردة «الحكم» على أنها السياسة، وليس فك النزاع، بين جهتين متنازعتين، الآية تكررت في ثلاث سور، هي: «قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» (الأنعام: 57)، و «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (يوسف:40)، و«وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» (يوسف:67).

سبق أن استخدمتها جماعة «الخوارج» (36-37هـ)، عندما نادى مناديهم، بعد رفع المصاحف في معركة «صفين»: «لِمَ حكمتَ الرِّجال، لا حكم إلا لله»([34])! أجابهم الخليفة ابن أبي طالب (اغتيل 40هـ) بالقول: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، ولكِنَّ هؤُلاَءِ يَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الاْجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر»([35]).

بمعنى أن تفاصيل الحكم وقنونتها بيد الرِّجال أيضاً، فعليٌّ فرقَ بين الحكم، أي التقاضي وأمور الدِّين، وبين الإمرة السياسية. فالحكم يمكن أن يكون الشرع الديني، وفك النزاع، أما الإمرة فهي السياسة وهي السلطة الدولة.

يفيدنا عزّ الدين بن أبي الحديد(ت 656هـ)، شارح نهج البلاغة، ولم يكن إمامياً، فقد أورد ما ينتقد فكرة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية، وكان معتزلياً، شارحاً ما قصدت به الآية المذكورة. قال: وقال عليه السلام لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل. معنى الآية المذكورة، والتي عُدت بآية الحاكمية، قائلاً:

«أي إذا أراد شيئاً من أفعال نفسه فلا بد من وقوعه، بخلاف غيره من القادرين بالقدرة فإنه لا يجب حصول مرادهم إذا أرادوه، ألا ترى ما قبل هذه الكلمة: يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله خاف عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا من باب واحد، فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، ثم قال لهم: وما أغنى عنكم من الله من شيء، أي إذا أراد الله بكم سوءا لم يدفع عنكم ذلك السوء ما أشرت به عليكم من التفرق، ثم قال: إن الحكم إلا لله أي ليس حي من الأحياء ينفذ حكمه لا محالة ومراده لما هو من أفعاله إلا الحي القديم وحده، فهذا هو معنى هذه الكلمة، وضلت الخوارج عندها فأنكروا على أمير المؤمنين عليه السلام موافقته على التحكيم، وقالوا كيف يحكم وقد قال الله سبحانه: إن الحكم إلا لله، فغلطوا لموضع اللفظ المشترك، وليس هذا الحكم هو ذلك الحكم، فإذن هي كلمة حق يراد بها باطل، لأنها حق على المفهوم الأول، ويريد بها الخوارج نفى كل ما يسمى حكماً إذا صدر عن غير الله تعالى، وذلك باطل، لأن الله تعالى قد أمضى حكم المخلوقين في كثير من الشرائع»([36]).

يتضمن الكتاب بابين ضما ثمانية فصول: الفصل الأول تناول حدِّ «الرِّدة» العقائدية، مثلما ورد في كتب الفقه، وعلى المذاهب الإسلامية، بعد أن قُدم له بالحديث عن بدايات هذا الحدّ، وكيف أصبح عِقاباً شرعياً، والأكثر يأخذون حرب «اليمامة» (11/12هـ)، مع أنها مختلفة، لدخول الاقتصاد والسِّياسة في الأمر، بينما الرِّدة التي نتحدث عنها هي الرِّدة العقائدية، والتي لا عِقاب دنيوياً عليها في القرآن. فالآية تقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ»([37]). جاء أيضاً: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»([38])، و«فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»([39]). أكثر الدّول لا تتبنى عقوبة الإعدام في المرتد، بل منها ما لا تذكر هذا الحد، إنما ذكرت الإساءة إلى الدِّين بشكل مِن الأشكال، ووضعت عقوبات أُخر تتراوح بين الحبس والغرامة والتأديب.

لا يبتعد الفصل الثَّاني في موضوعه عن الأول، ذلك للتداخل ما بين الرِّدة عن الدِّين والسَّب، فكل ساب للذوات المقدسة يُعتبر مرتداً، وليس بالضَّرورة أن يكون حاملاً عقيدة أُخرى، أي بدل دينه بدين آخر، مثلما هي الرِّدة العقائدية، كذلك أن هذا الحدّ لا وجود له في القرآن، وإنما ورد في كُتب الفقه والحديث. أخذ البعض ما نُفذ في عدد مِن شاتمي النبي، في صدر الدَّعوة، وقاسوا عليه، حيث وردت الأخبار عن قتل نسوة ورجال، بسبب عداوتهم للنبي، وبينهم: كعب الأشراف، وسلام بن أبي حُقيق([40])، وأُم قرفة فاطمة بنت ربيع الفزارية، قتلها زيد بن حارثة (قُتل 8هـ)([41]) وسارة مولاة عمرو بن عبدالمطلب، قُتلت بعد فتح مكة، قيل قتلها عليُّ بن أبي طالب (اغتيل 40هـ) «وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أمر بقتل ثمانية رجال وأربع نسوة» بينهنَّ سارة المذكورة، ومغنيتان «كانتا تُغنيان بهجاء رسول الله»([42]). كذلك قُتلت عصماء بنت مروان، التي يُذكر أن النَّبي عندما سأله قاتلها عن ديتها وما يترتب عليه لقتلها، أجابه: «لا ينتطح فيها عَنزان»([43]). غير أن الحوادث المذكورات، إن صح حدوثها، كانت حوادث مواجهة، ولم تتعلق بالعقيدة الدِّينية، أو الارتداد عنها. لكن المشرعين لعقوبات القتل عندما يبررون تشريعهم يأتون بهذه الحالات كأدلة شرعية.

اختص الفصل الثَّالث مِن الباب الأول بحدِّ الرَّجْم، وهو عقوبة الزُّناة المُحصنين (المتزوجين) رمياً بالحجارة، بأيدي جمهور مِن المسلمين، ويكون التَّنفيذ علانية، بحضور المتفرجين، والقصد كي تكون العقوبة تربوية، لكنها تغرس العنف في النفوس، وعلى الخصوص إذا كان بين الجمهور أطفال وصبيان.

أتينا في هذا الفصل على وجود عِقاب الرَّجْم قبل الإسلام، وإذا اختص في الإسلام بالزِّنى فإن عند ديانات أُخر كانت تُنفذ في أكثر مِن تهمة، ومنها تبديل الدِّيانة. مثلما قدمنا أن القرآن جاء خالياً منها، لكن الفقهاء جعلوها آية منسوخة لفظاً أو تلاوة. أما العقوبة التي جاءت في الكتاب الكريم واضحة بائنة بخصوص الزَّواني مِن المحُصْنات وهي: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»([44]). أي ليس هناك قتل ولم يرد لفظ «الرَّجْم»، لهذا وضعت عقوبة السِّجن على الزُّناة المتزوجين في لوائح العقوبات لدى العديد مِن الدُّول، ومشروطة في أن تكون هناك دعوى تُقدم مِن قِبل الشَّريك، مع وجود بينة. هذا ولم نتناول عقوبة «المثليين»، الذين يجري اغتيالهم، أو قتلهم مِن قِبل الجماعات الدِّينية، وهي شديدة جداً في الفقه، تتراوح بين القتل رمياً من مكان شاهق أو إعدام، فهي غير منفصلة بمكان عن الزِّنى، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء لا يملكون مِن أمرهم شيئاً، إنما أجسادهم وطباعهم خُلقت هكذا، ومعلوم أن الدُّول الأوروبية اعترفت لهم بحقوق، كونها عيوب خِلقية وليست أخلاقية، هم غير مسؤولين عنها.

اختص الفصل الرَّابع مِن الباب الأول بعِقاب السَّاحر، وهو الآخر ما لا وجود له في الكتاب العزيز، وإنما جاءت العقوبة من وضع الفقهاء، وإن الرواية التي رويت عن النَّبي، وقصة لبيد بن أعصم وزينب بنت الحارث معه، فلم يقتلهما، وكذلك فعلت السَّيدة عائشة، أنها لم تقتل جاريتها التي سحرتها. ورد هذا العِقاب في «التَّوراة»، وأشار إلى وجودها ببابل، مثلما ورد في القرآن «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ». لا أحد يعترض على العِقاب الذي ينزل بالسَّاحر إذا ما أدى سحره لقتل إنسان، لكن غير ذلك يدخل في باب الشَّعوذة، وعندما يجد بيئة خصبة ينتعش، فالعلاج ليس بالقتل وإنما بالنهضة التعليمية، وقد حصل أن قُتل مَن وجد له طريقة في إيهام البسطاء بأفعاله، غير أن جماعة مثل المعتزلة لا يقرون شيئاً اسمه السِّحر، ولا ما يفعله الجنّ بالإنسان، فجاءت العبارة: «من بركةِ المعتزلةِ أنَ صبيانَهم لا يخافونَ الجنَّ»([45])، ومعلوم أن السِّحر مرتبط بالجنِّ بشكل مِن الأشكال.

تناول الفصل الأول والثَّاني والثَّالث مِن الباب الثَّاني قضية «الكراهية»؛ المعبر عنها بالغلو والتَّطرف، بأشكالهما الدِّينية المختلفة، مقدماً له ما كان قبل الإسلام، وأنواع الغلو العقائدي والعملي، أي العبادي، وكذلك التعصب أو الغلو المذهبي. ثم تناولنا موضوع شرعنة التَّطرف بإطلاق الحملات الإيمانية، وما وجد بالمنطقة، في التَّاريخ القريب، مِن حركات سلفية، كان لوجودها مبرر، لكنها أنتجت جماعات لم تميز بين العصور، مع الإشارة بتفاصيل لاستغلال الدين في السِّياسة، وإطلاق الحملة الإيمانية في العهد العراقي السَّابق.

غير أن أشد ما يعكس التَّطرف الدِّيني هو ما عُرف بالشُّروط العمرية؛ الخاصة بمعاملة أهل الذّمة أو غير المسلمين، وقد عرفوا بالجوالي وأموال الجزية بأموال الجوالي، ومعلوم ما يعنيه هذا المصطلح مِن تغريب بين المواطنين وأوطانهم، والتي تبنتها الكتب الفقهية وكُتب الخراج والأحكام السُّلطانية، وأن بعض القائلين بها أصبحوا قادة دول.

يأتي الفصل الرَّابع من الباب الثَّاني خاتمة للكتاب، وقد تناول أطروحة «التَّنوير» ورجاله، وورد تحت عنوان «التَّنوير المحظور»، ونراها خروجاً مِن النَّفق، فمع التَّنوير ينحسر الغلو والتَّطرف، لربط الفقه بالزَّمن وتأتي في المقدمة قنونة «العقاب» وحصره بيد الدَّولة، لا يتحكم به رجال الدِّين ومؤسساتهم، مع اعتبار أن تثبيت الحدود غير الموجودة في القرآن لا يخرج عن دائرة التَّطرف، فمَن يتطلب التَّنوير والتَّقدم يعتبر مشهد القتل بسبب ديني والرَّجْم بالحجارة تطرفاً وغلواً!

نختم بمقولة نُقلت عن أبي الحسن الأشعري (ت324هـ)، قالها وهو على فراش الموت، وسلوك سلكه أحد مراجع الدِّين المتأخرين وهو الشَّيخ حسن كاشف الغطاء (ت1845).

قال شمس الدِّين الذهبي (748هـ): «كلمة أعجبتني وهي ثابتة، رواها البيهقي([46]): سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر [ أحداً] من أهل القبلة؛ لأن الكلَّ يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كلُّه اختلاف العبارات»([47]).

يُضيف الذَّهبي نفسه وابن تيمية (ت 728هـ): «قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمة، ويقول: قال النَّبي (صلى الله عليه وسلم): لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم»([48]).

أما الشَّيخ حسن كاشف الغطاء، فعلى ما يبدو تأثر بفتوى أخيه موسى كاشف الغطاء (ت 1826) وهو المرجع الديني بالنجف في زمانه بقتل رجل دين يُدعى محمد ميرزا الإخباري (1233هـ/1818م)، وهو مِن جماعة الإخباريين المناوئين للأصوليين، والذي ستأتي الإشارة إليه لاحقاً. فلما عُرضت عليه قضية حكم عام 1845 في «مرتد» عقائدياً، وليس حربياً، تبرأ مِن الحكم بالقتل عليه، مبرراً ذلك بالقول لوزير العراق ببغداد نجيب باشا والذي حضر المحكمة، وكانت قد عُقدت بأمره: «نحن في جوار المرقد العلوي (النَّجف)، وهو قصر بوادٍ غير ذي زرع، وحرم تقصده النَّاس من كُل فجٍّ عميق، على اختلاف مللّها وطرائقها، ومن سائر أصناف الدَّراويش وأرباب الفأل، وأغلب من يأتي من هذه المقولة نجده على خلاف ما عليه المسلمون، فواحد بيده طوط، وله مرده يزعمون أنه مرشد، وآخر له بساط فيه أسباب، يُزعم أنه يفرِّق بين المرء وزوجه، وأنه يسخر الجن، وأنه يجلب الحبّ (…) وأمثال هؤلاء أكثر من أن يحصى. فلو أنا نعاقب كُلَّ من يدخل إلينا من هذا، أو من أرباب العقائد الفاسدة، ويسألنا الوالي عنهم لما قرّ لنا قرار، ولكن لكل مرض دواء، ودواء مثل هذا الإعراض عنه وعدم الاحتفال به، فيتلاشى بالطَّبع ويضمحل ولا يبقى له أثر، وإذا اتبعناهم تزايدوا، والمرء حريص على ما مُنع»([49]). فنجا الرَّجل مِن حدّ القتل. فكم حدِّ قتلٍ نُفذ في أمثال هؤلاء!

يعذرنا القارئ اللبيب، على نقص أو خطأ، فما قصدنا التَّنبيه إليه أن الموضوع لا يخص الأفعال بقدر ما يخص العِقاب، لهذا عملنا جهدنا على حصر النص بموضوعه، مع الخروج عند الحاجة. فإذا أخطأنا أو قصرنا فلنا في الآية عُذرٌ: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»([50]).

[1] سورة البقرة، الآية: 179.

[2] الرَّملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشَّافعي 7 ص413.

[3] الإمام الشَّافعي، كتاب الأُم (مختصر المزني) 9 ص272-274.

[4] انظر: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة 5 ص422-432.

[5] موسوعة الحديث الشَّريف، الكتب الستة، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، ص613.

[6] البغدادي، الناسخ والمنسوخ، ص66. المصدر نفسه.

[7] السيوطي، المصدر نفسه 3 ص70.

[8] كنا قد أتينا على هذه التفاصيل في كتاب «جدل التَّنزيل» (دار مدارك، الطَّبعة الثَّالثة 2016).

[9] ابن حزم، المحلى 11 ص235-236.

[10] انظر: البغدادي، النَّاسخ والمنسوخ، ص202.

[11] سورة البقرة، الآية: 178.

[12] المحلي والسَّيوطي، تفسير الجلالين، ص32.

[13] سورة الفرقان، آية 68.

[14] مبخوت، تاريخ التَّكفير في تونس، ص74.

[15] أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي، ص65.

[16] سورة البقرة، آية 217.

[17] العمري، حكايات سياسية، ص115.

[18] الرُّصافي، ديوان الرُّصافي (طبعة 1959)، ص508.

[19] المعنى الظاهر منها: تصل إليه، حسب اللهجة العراقية المتداولة، جاء في الأمثال السائرة: «الماينوش العنب يكول حامض»، أما في القواميس العربية فالنتش «استخراج الشَّوكة ونحوها» (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص606).

[20] الرُّصافي، الرُّصافي يّروي سِيرة حياته، ص313 .

[21] يبدو أن السَّيد إبراهيم الرَّاوي أصدر فتوى ضد الرُّصافي ليس بسبب أفكاره في النَّقد الدِّيني، بل لأنه كتب ضد التَّصوف في «رسائل التَّعليات» (الفصل الأول)، ومِن المعلوم أن السَّيد الرَّاوي كان شيخاً للطريقة الرِّفاعية بالعراق، ويُلقب بالرَّاوي الرِّفاعي (انظر: السَّامرائي، علماء بغداد، ص2-21).

[22] الشَّيخ المقصود -حسب ما سمعته مِن أحد الباحثين- هو جلال الحنفي (ت 2006)، وكان على خصومة مع الرَّصافي. هذا إلى جانب أن الحنفي «كان يتخذ مِن مهاجمة الرُّصافي والتَّشهير به أداةً للشهرة وذيوع الصِّيت، وقد نشر بعد عشرين عاماً مِن وفاة الرُّصافي كتاباً بعنوان الرُّصافي في أوجه وحضيضه» (الرُّصافي يروي سيرة حياته، ص283 و ص311).

[23] الخليلي، هكذا عرفتهم 1-3 ص90-91. يقول الخليلي: إن المقال المشار إليه قد وجده ضمن مسودة كتاب الرُّصافي عند كامل الجادرجي (ت 1968)، ويبدو أنه يقصد كتاب «الشَّخصية المحمدية»، الموجودة مسودته عند الجادرجي، وهي التي نُشرت العام 2002 لكن موضوع وحدة الوجود لم يتناولها الرُّصافي في الكتاب المذكور، لأنه يتعلق فقط بدراسة السيرة النَّبوية، إنما كان منشوراً ضمن كتاب الرَّصافي «رسائل التَّعليقات» (1944)، وصدرت النسخة نفسها عام (1957).

[24] أرسلان، لما تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟، ص45.

[25] المصدر نفسه، ص58 و71.

[26] المصدر نفسه، ص102.

[27] المصدر نفسه، ص101.

[28] المصدر نفسه، ص75.

[29] الأفغاني، الرَّد على الدَّهريين، ص65.

[30] «أقامت آراء داروين العالم ولم تقعده، ففي مؤتمر تقدم العلوم البريطاني بأكسفورد دارت مناقشة حادة بين هاكسلي مؤيد داروين، والذي يعتقد أن الإنسان سليل القردة وبين صموئيل ولبرفورس أسقف أكسفورد فسأل ولبرفورس هاكسلي قائلًا: هل يسمح السيد هاكسلي أن يخبرنا: هل كان القرد جده لأمه أو لأبيه؟ فاحتد هاكسلي عليه، وختم احتداده بقوله: «على أية حال فإني أُفضل أيها السيد أن يكون القرد جدًا من أجدادي عن أن يكون جدي أسقفًا مثلك» (عن أنور عبدالعليم، قصة التَّطور، ص57) ولوَّح متزوري ربان السفينة بيجل بالإنجيل وسط القاعة لاعنًا اليوم الأسود الذي وافق فيه أن يحمل داروين على ظهر سفينته» (كتاب رحلة إلى قلب الإلحاد، مكتبة الكتب المسيحية، على الرابط:

https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/atheism/evolution.html).

[31] المصدر نفسه، ص66.

[32] القرضاوي، مِن فقه الدَّولة في الإسلام، ص62.

[33] المصدر نفسه.

[34] الشهرستاني، الملل والنَّحل1 ص 115.

[35] نهج البلاغة، ص 114 خطبة رقم 40.

[36] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 19 ص 8.

[37] سورة المائدة، الآية: 54.

[38] سورة المائدة، الآية: 5.

[39] سورة الكهف، الآية: 29.

[40] ابن هشام، السيرة النَّبوية 3 ص43 و216-217. انظر أيضاً: ابن حبيب، كتاب أسماء المغتالين مِن الأشراف في الجاهلية والإسلام (نوادر المخطوطات) ص144-146

[41] ابن حبيب، كتاب المحبر، ص119 و490.

[42] انظر: ابن الأثير 2 ص248 و251.

[43] ابن هشام، السيرة النَّبوية 4 ص214.

[44] سورة النِّساء، الآية: 14.

[45] التَّنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 2 ص342.

[46] الفقيه صاحب السُّنن أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ).

[47] الذَّهبي، سير أعلام النبلاء 15 ص88.

[48] المصدر نفسه.

[49] كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية، ص328.

[50] سورة الأحزاب، الآية: 5.